リビング窓の断熱による節電の試み

大沼潤一 (市民科学研究室・熱と暮らし研究会)

PDFはこちらから

1. はじめに

本報告書は「熱と暮らし研究会」において、2025年2月、3月に報告した「リビング窓断熱による節電の試み」に加筆したものである。

2. リビングのエアコン暖房の節電について

・節電のきっかけ

2023年の春、その冬(2022年12月~2023年1月)の電気代が16000円を超え、かなり高かくついたことに気が付いた。私の住まいは集合住宅で冷暖房機器はリビングのエアコンのみで、夏は冷房、冬は暖房として使用している。冬場の電気代は夏よりも高くなる傾向にあるとはいえ予想以上だったので何らかの節電策が必要だと考えた。恐らくリビング窓から室外に熱が逃げてしまうので室内を設定温度まで温めるためにエアコンがフルパワーで運転され続け電力消費が増えてしまうと推定した。

・リビングのエアコン暖房節電の試み

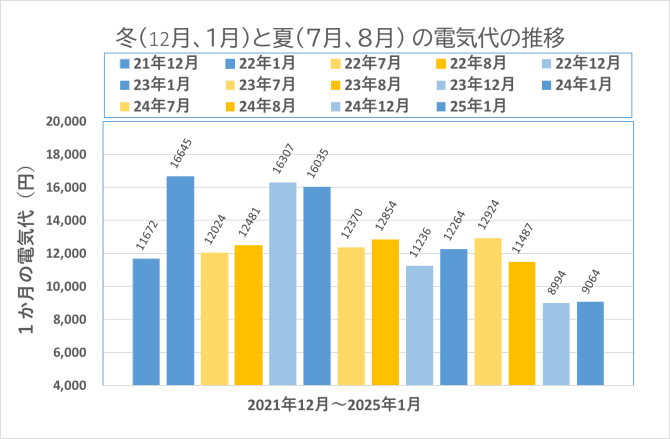

2023年から2024年にかけての冬には窓ガラス部分の半分を段ボールで覆う断熱対策、2024年から2025年にかけての冬には窓ガラス部分の全部を発泡ポリスチレンの断熱材で覆う断熱対策を行った。結論から言えばリビング窓断熱によってエアコン暖房への節電効果があった。図1に2021年12月から2025年1月にかけての7,8,12,1月の電気代を比較して示す。

図1 冬(12月、1月)と夏(7月、8月)の電気代の比較

夏場の電気代が2022年、2023年、2024年でそれほど変わらないのに、冬場の電気代はこの2、3年で大きく変わったことが分かる。

2021年12月の電気代が11000円台なのは暖冬だったためと思われるが、2022年の1月には16000円台となった。次の冬(2022年12月と2024年1月)にも電気代が月に16000円台となったが、節電対策を行い2023年12月と2024年1月には12000円台に2024年12月と2025年1月には9000円程度に減額した。

昨冬と今冬は電力料金への補助金が出ていたので単純に金額を比較できないが節電効果はあり、特に今冬はリビングでのエアコン暖房を使わなくても寒くなく過ごせる夜があったのは確かである。

3. リビング窓の断熱対策の詳細

・窓からバルコニーへ熱が逃げる

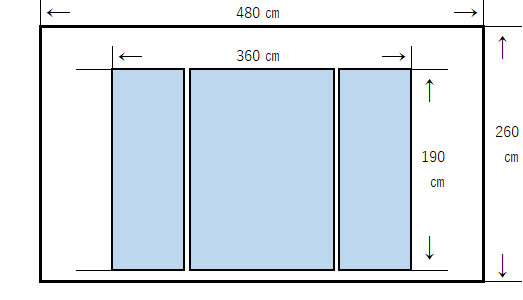

図2にリビングのバルコニー側の壁面と窓部分の概略寸法を示す。壁全体の寸法は床から天井まで260㎝、横幅は480㎝で、窓部分の寸法は高さ190㎝、幅は360㎝である。おそらく集合住宅のリビング窓の典型的な間取りと思われる。

図2 リビング壁面と窓部分の概略図

バルコニー側の壁全部の面積が約12.5m2であり、窓部分の面積は約6.8m2なので壁の約55%となる。この部分が断熱できず室内からバルコニーへ熱が逃げていると推定した。

この窓ガラス部分からバルコニーへ熱が逃げるのを防ぐことによって、エアコン暖房の負荷を抑えれば節電できるのではないかと考えた。

ただし窓枠については形状が平坦ではないので取り外しのできる覆いを着けるのは難しく、窓枠部分については断熱の細工を行わないことにした。

・リビングはどのようにして冷えてしまうのか?

窓ガラスからバルコニーへの熱の移動はガラス面からの輻射および外気の対流による熱交換と思われる。一方窓ガラスの内側にはカーテンがあるので、室内側では輻射による熱交換は小さいと思われる。

ガラス面の室内側での熱交換は、ガラス面で冷やされた空気がカーテンの間で床まで下りてゆき、この流れに引きずられて室内の暖かい空気がガラス面まで流れて空気の冷却が続けられると推定した。するとガラス面のかなりの部分を覆わないと空気の冷却を抑えることができないと思われた。

図1に示した電気料金の推移から2023年12月から取り組んだ段ボールで窓ガラスの下半分を覆う断熱の試みでもそれなりの節電効果があることが示された。その理由はリビング中央部までは冷えることがなくなったのでエアコンの暖房が過剰に運転されることが減り、節電効果があったと思われた。ただ窓際で床が冷えることは避けられなかった。

・リビング窓の全面を覆う断熱の仕組みについての考察

そこで2024年12月からの冬では窓ガラスの全面を覆う断熱策について検討した。窓を断熱するためとはいえガラス面を覆うとなると外からの光が入らないのでは困る。すると透明の素材を用いるか、または不透明の素材なら夜間のみ使用し昼間は取り外す、の2通りとなる。透明の断熱材は簡単には手に入らないので昼間は取り外す仕様として市販の断熱材(不透明)で比較的軽いものを選ぶことにした。

比較的軽い素材としても窓を縦方向に覆うためには縦方向の長さは180㎝以上必要で、可動部分の窓ガラス面を一枚で覆うには横幅が90㎝必要となる。中央の固定部分は取り外しを考慮すると1枚ものでは横幅が180㎝と長すぎるので2枚以上に分割する作りとした。また縦180㎝×横90㎝くらいの寸法だとある程度厚みがないと取り外しや移動を繰り返すと歪んでしまう恐れがあると思われた。結局、厚みが2㎝以上は必要だろうと考えた。

そこで寸法が180㎝×90㎝程度で厚みが2㎝以上の素材を、インターネットで建材用の断熱材から検索してみた。すると、

カネカ製 カネライトフォーム E1 E12036S5

寸法:91㎝×182㎝×20mm、 1セット(5枚) ¥6,498

という製品が見つかった。

カネカのサイトで仕様を見ると、発泡ポリスチレン製で内部から有機溶剤が放散するようなこともなく、難燃性なので安全と思われたし、代金も比較的安価だったので購入することにした。

・窓断熱材の工作について

図3に購入したカネカライトフォームを示す。片面には型番などが印刷されている。

図3 断熱版(カネカライトフォーム、加工前)

図4に加工後の断熱板の例を示す。リビング窓の可動部に設置するため、鍵に当たる部分だけ切り取ってある。また使用中のゆがみを避けるために白いガムテープで補強している。

図4 加工後の断熱板の1枚

中央の固定部分の断熱板については2枚構成とし、1枚は加工せず白ガムテープによる補強し、もう1枚は横幅を10㎝程度切り取り、白ガムテープで補強した。

・窓断熱板の設置の工夫について

実際に窓ガラス面に接して、縦180㎝×横90㎝のカネカライトフォームの断熱板を置くと室内側に倒れてしまう可能性があると思われた。カーテンがあるとはいえ具合が良くないので、家具の転倒防止などに使われる突っ張り棒を窓枠に立てて支えることにした。ただそれでも窓ガラスと断熱板の間が空いて安定しなかったので、縦の長さが90㎝で厚さ1㎝の板を突っ張り棒との間に入れることにした。

この板はザ・スリムという商品名でデュポン製の発泡ポリスチレン板で、始めはこちらを使おうとしたが、厚さ2㎝の製品がなく価格も高かったのでカネカ製を選択した。

図5にカネカライトフォームの断熱板をリビング窓に配置した様子を示す。

窓ガラス面をほぼ覆う寸法の断熱板を4枚配置し、4枚それぞれに支持のため下半分をベージュ色の補強板(ザ・スリム)で支え、さらに中央の固定部は突っ張り棒を立てて断熱板を支え、両側の可動部は突っ張り棒を横に配置して断熱板を支える構成とした。

図5 リビング窓の断熱板配置を室内から見たところ

図6にバルコニー側から見た断熱板の配置を示す。写真撮影のため網戸は外してある。

図6 リビング窓の断熱板配置をバルコニーから見たところ

4. 冬場の使用電力量の比較

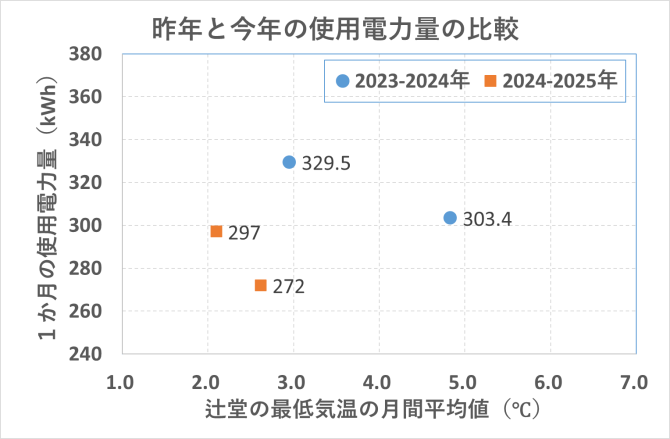

図7に昨季(2023年12月、2024年1月)及び今季(2024年12月、2025年1月)の使用電力量を縦軸に、辻堂の最低気温の月間平均値を横軸にして示した。

リビング暖房は主に夜間に使用するので夜の気温に影響される。気温が高ければエアコンの消費電力は少なくなり、気温が低くなれば消費電力が増えると思われる。従って使用電力量を比較する場合には最低気温を考慮すべきと考えた。そこでアメダスから辻堂の日々の最低気温データを取得して最低気温の月間平均値を求めた。

なお契約している電力会社の電力使用量の集計は毎月10日から翌月9日までなので最低気温の月間平均値についてもこの期間に合わせて集計し算定している。

図7 昨冬と今冬の使用電力量の比較

図7で青い丸のマークが昨季の電力使用量を、赤い四角のマークが今季の電力使用量を示している。辻堂では今季は昨季と比べて最低気温が低かったにもかかわらず、我が家の電力使用量は低くかったことが判る。エアコン以外の電気製品も使用を控えたこともあったが、リビング窓の断熱によってリビングが保温され、エアコンの過剰な運転が抑制され、節電できたと思われる。

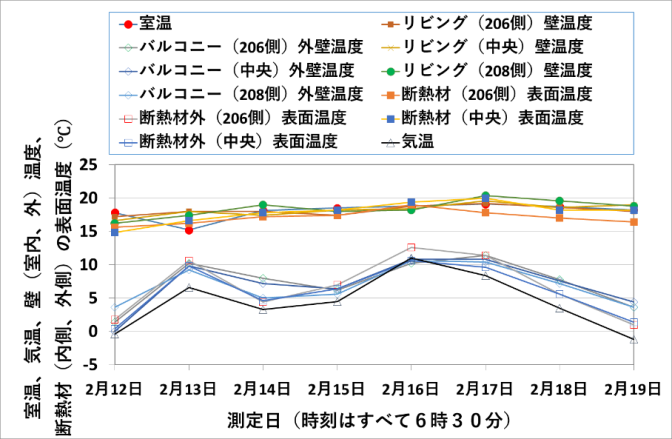

5. リビング窓断熱による室内の保温効果について

リビング窓の断熱によってリビング室温についてどの程度の保温効果があるのかを考察するため、室温、リビングの壁温度、断熱板の(内側、外側)表面温度、バルコニーの壁温度、辻堂の気温を2月12日から2月19日までの間、6時30分時点で比較した。そのグラフを図8に示す。

暖房や電気製品を使用していると当然、その分、室温は高めになるので、その影響を除くために熱源となる電気製品を使用し始める前の時間帯でリビング内外の温度の比較を行った。また凡例の説明で206側、208側とあるのは私の住まいが207号であり、両隣の部屋番号を示している。温度測定時に隣家で暖房を使っているとリビングやバルコニーの温度が変わってしまうので断熱の効果を厳密に評価するのは難しく、リビング内外の温度の日変化のみを定性的に評価した。

図8 室温、壁温度、断熱板温度、外気温の推移

図8を見ると6時30分時点の温度は概ね15℃から20℃の範囲で推移するグラフと0℃から10℃の範囲で推移するグラフの2つに分かれることが示されている。前者は室温、リビング(206側)壁温度、リビング(中央)壁温度、リビング(208)壁温度、断熱材(206側)表面温度、断熱材(中央)表面温度であり、すべて室内側の温度である。後者は外気温、バルコニー(206側)外壁温度、バルコニー(中央)外壁温度、バルコニー(208側)外壁温度、断熱材外(206側)表面温度、断熱材外(中央)表面温度である。

後者は日によって温度の違いが大きい、つまりバルコニー壁温度、断熱材外側温度は外気温の影響を受けて推移することが示されている。厳密に言うと断熱材は窓ガラスの内側、つまり室内にあるのだが10℃程度まで冷えていることが示されている。一方、前者は外気温の影響を受けずに推移しており、リビングが保温されていることが示されている。このことから窓の断熱板はリビング壁と同程度の断熱効果を有していると思われる。

6. 断熱板を使用した感想

この冬は夕方冷え込み始めたころ(概ね5時ごろ、雨・曇りなら4時ごろ)から断熱板を配置した。すると冷え込みが止まるのが実感できた。ただし当初は閉じ込められた感じで落ち着かなかった。なるべく落ち着いた、暖かい色合いのものを選んだのはいい選択だと思った。カーテンを閉めれば断熱板を隠せるのだけれど外部の音が遮断され静かになりすぎるので、なんとなく隔離された感じは残る。

翌朝の7時ごろに断熱板を取り外すと外が見えるようになってホッとした。ただし断熱効果がなくなるので室温が1℃くらい下がり、この点でも断熱効果を実感した。

取り外しと再設置にはそれぞれ10分くらいで済む。ただ取り外しや移動の際にどこかに引っかけただけでもその部分が欠けてしまう恐れがあるので注意を要する。断熱板は昼間に浴室に仮置きしたが夜までにはリビングに再設置するので入浴に不便となることはなかった。

リビング窓にこのような取り外し式の断熱板を使用することは、夜間の保温効果とエアコン暖房について効果があることは分かったが、実際に利用するとなると好みが分かれると思う。

最後に私の趣味の断熱材工作に付き合ってくれた連れ合いに感謝の意を示す。

<温度測定についての補遺>

リビング壁、バルコニー壁、断熱板については表面温度を測定し、測定には、

放射温度計 サンワサプライ 400-TST430

を使用した。

室温の測定には、

シンワ測定株式会社 デジタル温湿度計 Home A

を使用した。

以上

市民科学研究室の活動は皆様からのご支援で成り立っています。『市民研通信』の記事論文の執筆や発行も同様です。もしこの記事や論文を興味深いと感じていただけるのであれば、ぜひ以下のサイトからワンコイン( 10 0円)でのカンパをお願いします。小さな力が集まって世の中を変えていく確かな力となる―そんな営みの一歩だと思っていただければありがたいです。ワンコインカンパ ←ここをクリック(市民研の支払いサイトに繋がります) |