高校生からの32の質問に答える

科学倫理の授業で『実践 自分で調べる技術』(岩波新書)を取り上げた、

大阪府の高槻高校で行った講演(2025年7月16日)の後に

上田昌文 (NPO法人市民科学研究室・代表理事)

PDFはこちらから

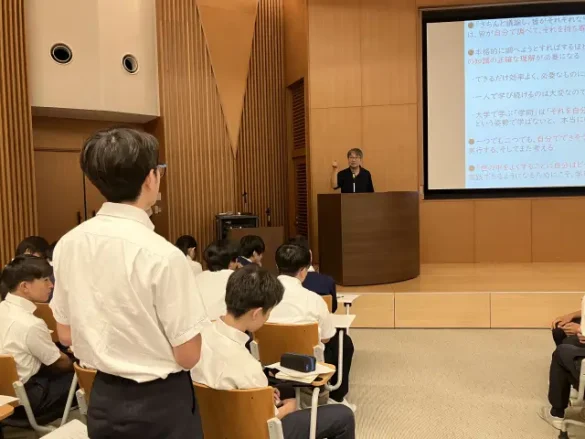

私は2025年7月16日(水)に、大阪府にある私立高槻高等学校(経営母体は学校法人大阪医科薬科大学)の高1・高2GL(Global Leader)コースの生徒さん約200名を対象として、「知る・調べる・考える・行動する、をつなげる」と題した講演を行いました。GLコースでは課題研究「科学倫理」に取り組んでいて、そのなかで『実践 自分で調べる技術』(岩波新書)を取り上げてくださったことがきっかけになって、講演に招いていただいたのです。当日の様子は学校のウェブサイトで「GLコース講演会「知る・調べる・考える・行動する、をつなげる」と題した記事で紹介されています。

当日は会場にて10名ほどの高校生の皆さんと質疑応答がなされましたが、皆さんに配布された質問用紙には時間の関係で扱えなかったたくさんの質問が記されていました。担当の吉田知史先生が、後にそれらをまとめて上田に送ってくださいましたので、それらにこの文書と動画によって、答えることとしました(動画はこの文書とほぼ同じ内容ですが、この文書では参考資料などを若干補足しています)。

大変貴重な機会を与えてくださった、吉田先生をはじめとする高槻高校の皆さんに心より感謝申し上げます。

Ⅰ 市民科学研究室や上田さんの活動について

01●防災や原発など幅広いジャンルに渡って活動していらっしゃいますが、どういったきっかけで興味を持たれたのですか? また、何か行動を起こす際(イベントの開催など)に、気を付けていることはありますか?

「きっかけ」をずっと遡ると、小学生の頃のことに行き着くように思います。夏休みになると、母親と生駒山に出かけて一緒に植物採集などをしたのです。小学校の夏休みの自由研究は6年間すべて「植物採集標本作り」でした。母に影響されて生き物に興味が生まれてきて、次第に生物学を勉強したいと思うようになりました。中学生の時に、生物の授業を担当していた先生が、レイチェル・カーソンの『沈黙の春』のあの有名な冒頭の「明日のための寓話」を朗読したことがあって、すぐに本を手に入れて一生懸命読みました。大学では生物学を専攻したのですが、その頃に旧ソ連のチェルノブイリ原子力発電所の大事故が起こり、大変驚き、脅威を感じました。「科学が発展するだけはダメなのではないか……」という気持ちから、いろいろな社会問題の勉強を自分で始めました。ただ本で勉強するだけでなく、たとえば原子力なら原子力で、そのことを問題にして(世の中をより良くしようと思って)活動している人と接触して学んでいくことが大事だと思って、市民運動グループにも加わって、ボランティアとしていろんな活動をするようになったのです。その後、自分で小さな勉強会のグループを作ったのですが、それが今の「市民科学研究室」に徐々に発展してきたわけです。

「行動を起こす際に気をつけていること」については、自分で新たな行動を起こすというよりも、行動を起こそうとしている人を助けたいという気持ちが強かったのではないかと思います。幸い自分が直接の「被害者」でないことが多かったので。でも自分が「(知らいないうちに)加害者になっているのではないか」(目に見えないところで他の人を苦しめているのではないか)ということには敏感でありたいと思っているので、「これはやってはいけないだろう」と思えることは、周りの人や仲間にもそのことを伝えて、行動を起こすようにしています。その時に特に気をつけているのは、自分の思い込みで意見を言ったり、他の人もやっているからというだけの理由で行動をしたりするのではななく、「できるだけ客観的に、誰もが納得する形で」行動を起こすこと、です。それにはきちんとした調査や勉強や意見交換が必要になります。

02●大変な行動力をお持ちのように思いましたが、その「行動力」の原動力は何ですか?

残念ながら「これができればいいな/これをやってみるべきだろうな」と思っていることの10分の1も実行できていないので、自分では十分な行動力があるとは思っていないのです。

世の中には例えば、アフガニスタンで長年、医療支援や干ばつ対策としての井戸掘り、灌漑事業に従事した中村哲医師のような、すごい行動力で苦しんでいる人たちを助けた、立派な人が少なからずいます。そういう人たちの生き方から学び続けることが、行動力につながると思っています。

「どうせ世の中はこんなものだ」と思ってしまうことからは行動力は生まれてきません。一生かけても「世の中のことがわかった」と言えるようには、誰もならないでしょう。自分の気付かない何か、自分にはできないと思っているけれど実はできる何か、が常にあるのです。そのように考えることが、行動力の原動力になるのではないでしょうか。

03●周囲の人と少し違ったことをする場合、不安になったことはありませんか?

皆さんに聞いてみたいのだけれど、これまでに、(親や先生や友達などの)周りから反対されそうなこと、嫌に思われそうなことを言ったりやったりすることがどれくらいありましたか? 反対されそうなのにあえてそれを言ったりやったりするのには、何か理由があるのではありませんか?

もしそのことが、実際に他人に大きな迷惑をかけたり傷つけたり被害をもたらしたりするものでない限り、自分の頭でしっかりそうする理由が考えられて、自分の気持ちを裏切らないものであれば、「不安」であっても、やったほうがいいと思います。

大きく言うと、「他の人と違ったことをする」ことで世の中に変化がもたらされます。それが「いい変化」に結びつくかどうかはわからない場合が多いと思いますが、それでもやらなければ、何も変わりません。やってから、また考えればいいのではないでしょうか?

不安はなくせないかもしれないけれど、不安よりも大切なことがある、ということです。

04●様々な人を巻き込んでプロジェクトを実行する際、どの様な点に留意していますか?

プロジェクトには当然目的や目標がありますが、そのことを理解していろいろな人がプロジェクトに参加する場合、リーダーはどんなことに気をつければいいか、ですね。それは、参加するいろいろな人の持ち味や得意分野をどう引き出して、どううまく組み合わせて、全体をスムーズに進行させるか、です。これは簡単ではありません。リーダーとなる人は、「自分がこうしたい」という気持ちがなければならないのは当たり前ですが、そればかりが強くても、周りのメンバーはついてきません。参加する人皆が、それぞれなりに主体的に参加できている、ということがとても大切で、そのためには、リーダーはいつも、皆が思っていることを言いやすいような環境を作る、という役割があるのです。これは調査プロジェクトに限らず、グラブ活動などにも言えることだろうと思います。

05●ご自身が関わって「より良くなった」と感じたのは、どの様なときですか?

すぐには結果が出ないことに取り組んでいることが多いので、なかなか「良くなった」とわかるものではありませんが、いろいろな調査や支援を行っているときに、こちらに感謝の気持ちを伝えてくださる方が出てくるが時があります。そうした時に「やっててよかったな」「少しは役に立てたかな」と感じます。マスコミの方たちも含めて、今まで知らなかった人たちから声をかけてもらって、「そのことを話してほしい」などとリクエストされる時も、「少し良い方向に行っているのかな」と感じます。

06●災害に対する取り組みで、これまでに最も困ったことは何ですか?

「困った」と言っていいかのかどうか難しいですが、一番の問題は、ある自治体のなかの「◯◯町」というレベルでみたときに、その同じ地域に住んでいる人たちの、ふだんからの結びつきややりとりが、極端に希薄になっていることです。盆踊りのような行事があればまだましで、それさえもないところが多い。いったん大きな災害が起こって、お互いで助け合わなければならない時に、どこまで本当に助け合えるのか? 普段から何らかの形で付き合いを作っていって、防災につなげないといけないのではないかと思っています。もちろん、講演で話したような、自分の住んでいる地域のハザードマップをちゃんと自分で読み解ける、といったことは必須ですが、読み解けた人がそのことを周りに伝えて皆で備えていくようにしないと、はやり、防災はうまくいかないでしょうね。

07●専門家の討論会を開いても、その人たちの名誉を害するものでなければ内容を公開しないと意味がないと思います。すべて公開しない理由は何ですか?

私は講演で、「放射線健康リスク専門家フォーラム」(※)の取り組みのことを紹介しましたが、この質問はそれを受けて尋ねていますね。

※ 放射線健康リスク専門家フォーラム https://www.shiminkagaku.org/forum/

例えば、たとえ国の政策や方針にまっこうから反対する意見を持っている専門家がいたとしても、その意見にしっかりした根拠がある以上、その専門家を排斥したり抑圧したりしてはならないのは当然です。しかし、そうした反対の立場を取る人が、いろいろな目に見えないものも含めて圧力を受けることは、民主主義がしっかり根付いていない社会では決して珍しくないのです。討論の場で、しっかりと自分の意見を述べることで、そうした圧力を受けることになるかもしれないと感じてしまうと、そうした意見の表明を控えてしまう人も出てくる可能性があります。

そこで、変な圧力がかからないようにするための工夫として

*匿名にする

*発言の一部を非公開にする(本人の判断で)

*発言の趣旨が損なわれないようにしながら、第三者がその内容をまとめて示す

……などが考えられるわけです。

08●上田先生の活動は、自分たちで考えた貴重なものである反面、時間や経費が多く必要になりますが、高校生である私たちはどのようにすれば貴重な機会を作れるでしょうか?

あせることはありません。「自分が今やっている勉強が、今の世の中とどう結びついているのだろうか?」を考えながら、自分が興味を持てる事柄について、できるだけ幅広く勉強や体験を深めていってください。幸い皆さんは、自分で稼いで食べていかなければならない状況ではありませんから、自分で稼がなかればならない時を迎えるまでに、何か一つでも、一生関わっていきたいと思えるようなものに出会う貴重な機会を持てれば、それは非常に幸運だと言えます。大学時代にそうした幸運に恵まれるかどうかは、自ら進んでする本気の勉強と自分の殻を破るような思い切った体験をするかどうかにかかっているように思います。

Ⅱ 調査について

09●自分で調査する上で、進め方の手順を考える際のコツ等はありますか?

10●「調査」をする上で、一番大切にされているものは何ですか?

11●様々な分野での「正確な理解」をするために、気を付けるべきポイントは何ですか?

調査の目的や課題を明確にすることが一番肝心で、それがはっきりすれば、進め方についても「何をどうすればいいのか」が見えてきます。目的や課題を明確にするには、「他から解いてみなさいと与えられた課題」ではなく「自分で解きたいと思った課題」であることが大事になってきます。本気度が違ってくるからです。

なので、現場に赴いて体験したり話を聞いたりして非常に驚く、ショックを受ける、ということや、自分で実際に観察したりして、その現象の不思議さに圧倒される、といったことがきっかけになるので、単に書物だけからではない、そうした体験をとおして、課題が定まっていくのがいいのではないかと思います。

「正確な理解」は、きちんとした論文を書けるくらいのきちんとした調査を目指すならば、調べる過程で、常に求められることになります。大事なのは、「不正確な理解」が判明した場合に、放っておかない、ちゃんと調べ直す、勉強し直す、ということです。

12●知らないことを知ろうとするとき、「難しそう」という抵抗感を少し覚えるのですが、それを乗り越えるための原動力は何かありますか?

二つの方向があると思います。

一つは、「どうしても知りたい」という気持ちを高めること。関連する現場に出かけるのもいいし、関連する専門家の話を聞きに行くのもいい。自分に刺激を与え続けることです。

もう一つは、「なぜ難しいと感じるか」を分析してみること。難しさは、いろいろな要素が混じり合ってその難しさができていることが多いのです。自分が何とか身につけてきて理解することもできるようになった「難しくないもの」と比べた時に、どこがどう違うのか? 乗り越えた人が他にいるなら、その人はどうやって乗り越えたのか? 高い壁のように見えるものによじ登るのに、一気にではなく、段階的に登るとすれば、どんなステップを設けるといいか……。いろいろ戦略を立てることが大事になってきます。

13●一緒に活動する「仲間」は、どうやって見つければ良いでしょうか?

自分がやっていることの面白さや大切さを、うまくアピールすることです。

これはテクニックではなく、自分が本当に「面白い」「大切だ」と思えなければ、できません。むしろ本当に熱中していれば、とりたててアピールしなくても、周りの人が自然と、「それ面白いの?」と寄ってくることが多いのです。

「◯◯をやってみたい!」と思って仲間を集めるには、それがどんなに楽しい(かもしれない)ことかを語らなければなりません。「自分の夢」をそこに込めることが大事だと思います。

14●良いテーマを見つけるためには、どのようなアンテナを張ればよいですか?

15●テーマの決め方は、自分の「好き」なことか「得意」なことか、どちらから考えればよいでしょうか?

16●様々な分野の正確な情報が必要と仰っていましたが、そのテーマに対して必要な情報を絞り込むための見定め方とはどの様なものですか?

「良いテーマ」というのはいろいろな意味合いがあります。自分にとって面白いとか、世の中の役に立つとか、論文が書きやすい結果がまとまりやすいとか、です。一番大切なのは、改めて調べようとする以上、まだ誰も明らかにはしていない、でも多くの人にとって大事な問題を見つけることです。しかも問題を見つけるだけではなくて、その解き方もある程度見通せるものでなくてはならない。そうでないと結果が出せませんからね。

時間と労力をかけて調べてみたいことは何か。それはただいろいろな情報を集めて眺めるだけでは決まってきません。まず最初に、「自分が関心を持つこと、気になること」を一つ決めて、それに関する情報をどう集めるかを自分で体験することから道がひらけると思います。つまり、アンテナを張るというのは「自分なりに調べるために情報を選ぶ」ということになるわけです。

今言ったやり方が少しだけでもできてくると、ニュースやネットの有用なサイトや雑誌や書籍の利用の仕方が段々わかってきます。

Ⅲ 地域とのつながりについて

17●地域のつながりは、災害時以外ではどの様な時に役立ちますか?

一言で言うと、自分たちのまちを自分たちで良くしていく力が高まることです。

独居老人の孤独死、家庭の貧困のため満足に食事にありつけない子ども、まちの景観を破壊するビルやマンションの建造、インフラの老朽化で起こる危険な事故、ローカル鉄道や路線バスの廃止、産業廃棄物の不法投棄、クマなどの野生動物による被害……こうしたことは、残念ながら行政の手に余るようになってきています。地域の住民が話し合って、国や自治体と力を合わせて、対策を立てて実行していかねばならないのです。地域のつながりがないと、「話し合う」ことさえも簡単にすすまないでしょう。地域にある学校は、まちの人々が集まっていろいろなことを一緒にしていくための、良い場所になりえるのではありませんか。

18●地域の人と一緒に何かを行うことが良い防災に繋がるとのことでしたが、そういう繋がりが全くない場合、どこから始めればよいでしょうか?

今述べた、学校を使った何か楽しい地域イベントから始めてみてはどうでしょうか? 不用品や手作りの品なんかを持ち寄って行うバザーなら、簡単にできるのでは? 学校のPTAを中心に生徒さんたちも協力してそのイベントを作り、まちの人ならだれでも参加できるようにするのです。地域に昔からある大き目のお寺や神社も、こうしたバザーやお祭りなどを行うにはぴったりの場ですね。もし高校生が企画の中心になって、こうしたことが行えれば、かなり話題になるでしょう。TVのニュースになるかもしれませんよ。

Ⅳ 社会への貢献について

19●社会に貢献しようと思ったとき、目的を見つけるためには、どのようなことをすればよいでしょうか?

20●「世の中を良くすることに自分はどう貢献できるか」を見つけるには、どのような意識が必要ですか?

「社会貢献」もじつに様々な形があります。広く言うと、世の中のまっとうな多くの仕事は、必要とされるモノやサービスを作り出しているわけですから、社会貢献だと言えます。

ただ、もう少し狭く言うと、より直接的に人々の役に立つ、世の中を良くすることにつながる、という点が表に出てくる活動もあり、それが「自分が儲ける」ことを目的とするものではないという意味で、社会貢献ということが多いですね。

一番具体的には、「どこかで誰かが困っている、苦しんでいる」という状況がある時に、そうした人々を助ける、そうした状況を改善する、ということは、普通そこから利益が得られるものでは全くないでしょうから、明確な目的を持った社会貢献と言えるでしょう。

そうした状況にどんなものがあるのか、誰があるいはどんな組織がそれを変えよう、人々を救おうと活動しているのか、まずはそうしたことを調べてみてください。あなたが住んでいる町にも、支援や救いの手を求めている人がいるかも知れませんよ。そして今の自分だったら、あるいは将来の自分だったら、そうした問題に対して何ができるか(できそうになるか)を考えてみてほしいと思います。それが出発点になります。

21●世の中であまり議論されてはいないが、世界で解決しなければならないと思われる課題は何かありますか?

市民科学研究室の活動をとおして出会うことになったいくつもの課題には、じつは、「あまり議論されていない」と感じるものが多いのです。具体的に言い出すときりがないので、ぜひ市民科学研究室のホームページをみてもらえればと思います。検索窓からなにか気になる用語や単語を入れれば、なにかしらこの「課題」に関係する文章が出てくるのではないかと思います。

Ⅴ インターネットなどについて

22●デジタル社会において、インターネットなどは切っても切れない関係でなないかと思います。インターネットに触れ過ぎない程度に多くの情報を得るコツは何かありますか?

あたりまえですが、漫然となんとなく面白そうだからというだけの理由で次々といろんなサイトや動画を渡り歩くようなことはしないことが肝心です。

集中して本当に欲しい情報を探すのなら、おそらく2時間も探し続けて記事などを読むだけで相当疲れるはずです。ですので集中が途切れない限られた時間でネットを使うことがまず第一です。(多くても一日2時間か3時間ではないでしょうか?)

次に大事なのは、自分のテーマに関連のある、信頼のできる重要な参照サイトをいくつか保存しておいて、定期的にそこをチェックすることです。そうしたサイトにどんなものがあるかは、テーマによってかなりいろいろですから、自分で勉強や調査を進めながら見つけていくしかありません。

例えばですが、市民科学研究室では「科学と社会」に関わるいろんなテーマを扱っていますが、少なくとも次のような雑誌のサイトは定期的にチェックするか、購読するかしています。

【購読(PDFで全文ダウンロード)】

Nature ダイジェスト https://www.natureasia.com/ja-jp/ndigest/

MIT Technology Review https://www.technologyreview.jp/

日経サイエンス https://www.nikkei-science.com/

科学(岩波書店) https://www.iwanami.co.jp/kagaku/

【ネットで読む】

Nature のニュース欄 https://www.nature.com/news

Science のニュース欄 https://www.science.org/news

その他、ネットで記事の大半を公開しているサイトを20ほど利用している

23●正しい情報と間違っている情報を正確に判別するためには、どのようにすればよいですか?

まず統計データや誰かの言説を紹介している際には、それはどこからとってきたものか、つまり出典となる論文なりサイトなりをしっかり示しているか、をチェックしてください。それから、情報を提供しているそのサイト自身が、どこの誰が運営していて、過去にどんな実績を持っているかをきちんと示しているかどうかもチェックしてください。

この2つが曖昧な場合、そのサイトは信用しないようにするのが基本です。

24●SNSやテレビなどに触れさせなければよいとのことでしたが、例えば大学受験などに関しては情報収集が必要なものがあると思いますが、如何でしょうか?

テレビやデジタル情報に触れさせないようにしてほしい……と私が述べたのは、親が子どもに対しての場合で、それも子どもが10歳以下ならば、ということでした。「10歳までネットもTVも観たことがないなんて……」と信じられないような話に思えるかもしれませんが、今の時代、あえてそうすることが、子どもにとってもじつは本当は幸せにつながるのではないかと私は考えています。ネットやTVやゲームよりも面白いものがこの世の中にある、という感覚を幼い時に持つことが(親がうまく誘導して)、その後に成長に大きなよい影響を与えることになるでしょう。「情報を知らない」ことが問題なのではなくて、自分で何かを作ったり、自然のなかでいろいろな体験をしたり、いろんな人と交流して話をしたり……できるようになれるかどうかが問題なのです。的確な情報の収集は大切ですが、それをどう生かすかというその先を考えると、やはりネットやTVでは得られない自分なりの実際の体験を積んでおくことが欠かせないのです。

Ⅵ その他

25●社会的に少数派に属した場合、多数派の意見に流されないためには、どの様な心構えが必要ですか?

自分の考えや主張の根拠を自分なりに点検して、誰にとっても説得力のあるものになっているかどうかを意見交換して確かめることです。そのことで、(いい加減だと思える場合の)多数派に流されるとどんな問題を抱えることになるのかが、見えてきます。

26●現在、興味のある分野というものがなく、何もできない状態です。興味を持つ分野というのは、出会うものなのか、探すものなのか、どちらなのでしょうか?

27●好きなことについて知識を深めるべきとのことですが、現時点で好きなこと、やりたいことがありません。どのようにして見つけるものでしょうか?

1年間自由に使える(ほぼ無限の)お金があるとすれば、あなたは何をしますか? 新しい土地に新しい家を建てますか? 世界一周旅行をしてグルメ三昧をしますか? まさか、何もやることがない、といって1年中寝ているわけではないですよね。

今のは「無限のお金」という条件がありましたが、じつは、もし空想や想像の世界でそうするとすれば、お金はほとんどかかりません。そうなればあなたはどうしますか?

つまり、言いたいのは、「やりたいことがない」のではなくて、じつは「どうせやれないだろうと思っている」とか「やりたいと思えるようなことを見つけるきっかけにまだ出会っていない」ということだと思えるのです。

なので、想像力を働かせて「こんなふうに生きることができればいいな」と思えるように、いろんな話を聞いたり読書をしたりしてみること、そして自分と全然違う環境にいたり違う暮らし方をしている人のところにでかけて(地球の裏側でもいいですよ!)、普段とは違った体験を少しだけでもしてみること(単なる観光でない旅行もその可能性が大いにあります)、をおすすめしたいと思います。

28●公教育に対して、何か問題点を感じておられますか?

ええ、いっぱい感じていますよ。

詳しくは、市民科学研究室のホームページの「市民科学とは」というページ(※)に掲げているいくつもの文章が教育のことを論じていますので、よければそれを読んでみてください。

※ 市民科学とは https://www.shiminkagaku.org/whatcs/

29●原発事故を知らない世代が出てきており、原発事故から学んだ知識や経験がどんどん薄れてしまっていくのではないかと思っています。これについて、どう思いますか(決して悪いことだけではない)?

福島原発事故の教訓は、じつはまだ十分生かされていないところがあります。これは今の大人が取り組むべき問題ですが、それにちゃんと取り組んで教訓を生かしていこうとしているのかどうかを、皆さんから問いかけてほしいのです。そのためにも、原発事故で何が起こったのかをいろいろ調べてもらいたいです。

30●議論を上手く進行するコツなどはありますか?

相手の言い分を(相手の思っていること、意図を想像しながら)よく聞くことです。自分の理解が及ばないようであれば、丁寧に質問して真意を明らかにすることです。これに尽きます。

31●大学で学ぶ学問は、「それをどう生かすか」を考える必要があるとのことで、将来の進路が決まっていない私にとってとても印象的でした。文系の場合は、「医者になるために医学を」という考えが通用しないように思うのですが、自分が興味のあることを将来の仕事に繋げるには何が必要ですか?

現役で活躍しているいろいろな人の姿を見ることです。その人が大学で学んだことや経験したことをどう生かしているのか、を想像してみることです。

32●核や原子力が、明るい未来の鍵になる可能性はあると思いますか?

核兵器のない世の中にならないと、少なくとも「明るい」とは言えないでしょうね。原子力に依存せざるをえない社会というのも決して「明るい」ものではないと思います。必要なエネルギーはいつでもどれだけでも供給できるのが望ましい、という前提が私達の社会にあるようですが、そのことが限界を迎えつつあります。その限界を無視して悲惨な状況に陥らないようにしなければならないはずですが、そのやり方を私達はまだ見つけていないのです。

遅ればせながら高校生との質疑応答を拝見いたしました。質問04と上田様の回答が印象的でした。「参加する人皆が、それぞれなりに主体的に参加できている、ということがとても大切で、そのためには、リーダーはいつも、皆が思っていることを言いやすいような環境を作る、という役割があるのです」というコメントは、高校生に特に有益だと思いました。他の質問についても、単に自然科学を学ぶ以前の「自身のこととして考える」姿勢が感じられました。

蛇足ですが、リーダーについてはEテレ「最後の講義(4/30放送)」で元ソニー社長の平井一夫氏が同様の話をしていたことを思い出し、あらためて上田様の活動に感謝申し上げます。