<特別寄稿>

戦前の在野の「知」のネットワークを探る

―民俗学・郷土研究、生物研究そして趣味の世界—

神川 隆

PDFはこちらから

はじめに

近年、「在野研究」や「独学」をテーマにした書籍の出版が相次いでいる。たとえば、「在野研究」をテーマとした文学研究者・荒木優太の『これからのエリック・ホッファーのために 在野研究者の生と心得』(東京書籍、2016年)、荒木編『在野研究ビギナーズ 勝手にはじめる研究生活』(明石書店、2019年)、歴史研究者・礫川全次が「在野学」「独学」をテーマにして編集した『在野学の冒険 知と経験の織りなす想像力の空間へ』(批評社、2016年)、礫川『独学で歴史家になる方法』(日本実業出版社、2018年)、ウェブを中心に発信している読書猿『独学大全=Self-study ENCYCLOPEDIA』(ダイヤモンド社、2020年)などがある。特に『独学大全』は752ページという浩瀚な書籍にもかかわらずベストセラーとなり話題となった。

このような背景には社会全体で昇給や転職のためのスキルアップや資格取得に対する需要の増加が理由の1つであると考えられる。アカデミズムの世界に目を向けると政府の高等教育機関や研究に対する予算の削減、博士号を取得しても安定した職を得ることが難しいポスドク問題という厳しい状況があり、アカデミズムの外(在野)で研究することが研究を続ける上で現実的にオルタナティブな選択肢となってきたことも背景にあるだろう。

上記に紹介した書籍は在野研究者個人の仕事や人生、個人のスキルに注目する「個」に焦点を当てたものが多い。これは近代日本の在野研究の系譜に注目した鹿野政直『近代日本の民間学』(岩波新書、1983年)にも共通する在野研究を論じる際の王道の手法である。

一方で在野研究者(本稿では同好者、好古家、蒐集家、趣味人を含む広い意味で使用する)を「集団」「ネットワーク」として捉えることも可能である。たとえば、小説家・内田魯庵を入口として近代日本で忘れられた好古家・趣味人の「知」の鉱脈を発掘していく山口昌男『内田魯庵山脈―失われた日本人発掘』(晶文社、2001年)がある。近年では、志村真幸『在野と独学の近代』(中公新書、2024年)が博物学者・南方熊楠(写真1)を案内人としてイギリス(ロンドン)・日本に広がっていた在野の学問空間を検討している。

写真1 南方熊楠 国立国会図書館「近代日本人の肖像」 (https://www.ndl.go.jp/portrait/)

本書の中で志村は学問を以下のように考える必要があると述べている。

科学や学問は突出した才能をもつ個人によってのみ担われ、進められるのではない。多数の同じような関心をもつ研究者が共存することで、初めて成立する。「熊楠的」な存在は無数にいたはずなのである。

ここで志村は学問を様々な人びとによる「共同作業」であるということを指摘しており、本書の中でも熊楠を同好者・研究者の「共同作業」に参加した1人として捉えている。本稿でもこの「共同作業」という視点をふまえて、①民俗学・郷土研究、②生物研究、③趣味の世界の3つの領域を例として戦前の在野の「知」のネットワークを紹介していきたい。

1.成立期の民俗学と小さな雑誌

まずは民俗学・郷土研究ネットワークを紹介したい。従来の民俗学の歴史はこの学問の開拓者である柳田国男(写真2)とその周辺の一部の協力者を中心に語られることが多かった。

写真2 柳田国男 国立国会図書館「近代日本人の肖像」 (https://www.ndl.go.jp/portrait/)

たとえば、柳田は『遠野物語』(1910年)を発行してそれが彼の民俗学研究の出発点となり、雑誌『郷土研究』や『民族』を発行して日本全国から協力者を集め、1930年代に彼らを組織化、研究を体系化することで民俗学を成立させたという物語である。ヨーロッパから学問を輸入する立場にあった近代日本において柳田の仕事は数少ない近代日本独自の学問を成立させたとして高く評価されており、その仕事や思想は現在でも多くの人びとをひきつけている。

確かに柳田の仕事は近代日本で際立ったものであるが、近年では柳田を中心とした民俗学の歴史について柳田と同時代の各地域における民俗学の実践、その主体の研究の深化を通して再検討が進んでいる。これらの実践は柳田の影響をある程度受けながらも独自に進められた。その中で注目されているのは当時各地域において発行されていた謄写版刷りのものも含めた雑誌である。当時、各地域で多くの同好者・研究者が雑誌を発行しており、それらの多くが小さな雑誌であった。これらの雑誌は彼らの間で交換され研究ネットワークが形成されていた。

佐藤健二『柳田国男の歴史社会学』(せりか書房、2015年)では、民俗学の歴史における雑誌の重要性は以下のように述べられている。

もちろん、地方の小さな雑誌は短命に終わったものも多く、「広場」といえるほどには維持しえなかったものも少なくないかもしれない。しかしながら、だからといって重要な役割を果たした媒体ではなかったと、断じてしまうことはできない。三号雑誌にもなれず、創刊号で力尽きてしまった雑誌であっても、その向こう側にそれを支える書き手や読み手がいたからである。そのネットワークが「かつ消え、かつ結びて」、日本民俗学史の基底を作り上げていたことも、事実なのである。そこにおける「民俗の認識」の深化や変容や振れ幅に近づこうとするならば、やはり手がかりとなる記録が残る場は、会の活動が埋め込まれた雑誌であろう。(後略)

ここでは雑誌は同好者・研究者が集って自分の知見を報告・共有する「広場」として捉えられている。これは当時の雑誌が同好者・研究者による民俗学研究の共同作業の場であったと言い換えることもできるだろう。このような場の生成・消失・再生成の集積が民俗学の歴史の一面である。

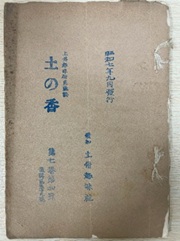

この各地域で共同作業の場となった雑誌の例を1つ紹介したい。現在の愛知県一宮市(旧:起町)で加賀紫水(治雄)(1893~1958年)によって発行されていた『土の香』という雑誌(写真3)である。

写真3 『土の香』 筆者蔵

加賀は教員として奉職したり、織物工場などに勤務したりしながら民俗・方言の研究、書籍や雑誌の発行をおこなっていた。『土の香』は1928年に発行されて戦中の休刊を挟みながら戦後すぐに復刊されて現在確認できている範囲では1947年に116号まで発行された。部数は時期にもよるが、100~300部と推測される。

このように地域で発行されていた雑誌にかかわらず、休刊がありながらも20年近く100号以上発行された特異な雑誌であったが、この雑誌の全貌はほとんど分かっていなかった。そのため、筆者は『土の香』の書誌情報、総目次をまとめ、解題を付けて調査趣味誌『深夜の調べ』第1号(筆者編集、2023年)に投稿した。

この調査の中で分かったのは『土の香』が各地域の同好者・研究者の共同作業の場となっていた点である。前述のようにこの雑誌は当時の愛知県起町で発行されていたが、日本全国に読者・投稿者がおり、同好者・研究者の関心は多様であった。以下に『土の香』の投稿者の例を彼らの主な関心と在住地域とともに記載したい。なお、ここでの「郷土研究」は自分の住んでいる地域の民俗に限らない様々な歴史を調べていること、「蒐集趣味」は後で詳しく紹介する絵はがき、切手などの「紙もの」の蒐集を意味している。

橘正一 方言 岩手

柳田国男 民俗・方言 東京

東條操 方言 東京

伊藤喜久男 蒐集趣味 東京

石曽根民郎 川柳 長野

浜島静波 郷土玩具 愛知

森徳一郎 郷土研究 愛知

宮本常一 民俗 大阪

鷲見東一 郷土玩具・蒐集趣味 大阪

九十九豊勝(黄人) 性に関する民俗・蒐集趣味 奈良

佐藤清明 生物・方言 岡山

梅林新市 郷土玩具・方言 福岡

日野巌 生物・民俗・郷土玩具 宮崎

伊波普猷 郷土研究 沖縄

日本全国の同好者・研究者から投稿が『土の香』に集まっており、彼らが共同作業をおこなう「広場」となっていたことがわかるだろう。『土の香』の特徴の1つに研究者だけでなく多くの同好者(趣味人・蒐集家)も集まっていたことが挙げられる。当時の民俗・方言の調査は研究/趣味の区分があいまいであり、「学」としての輪郭が定まっているとは言えなかった。このあいまいさが『土の香』の誌面に反映されており、民俗、方言、郷土研究、考古、郷土玩具、蒐集趣味、文藝など様々なテーマの文章が投稿された。

この『土の香』の誌面は柳田の考えとは対照的である。柳田は民俗・方言調査における研究/趣味の区分を強く意識しており、民俗学を趣味から切り離して学問として成立させようとしていた。しかしながら、この柳田の考えは必ずしも全国の同好者・研究者の間に共有されていたわけではなく、『土の香』のように研究/趣味、研究者/同好者の区分を意識することなく掲載していた雑誌が当時全国で発行されていた。

ところで、『土の香』は研究/趣味の区分があいまいであったため内容が悪く言うと雑多であったが、学術的な水準の低い雑誌であったということはない。上述した柳田国男、東條操以外にも当時の著名な研究者が投稿しており、柳田は後年『土の香』について以下のように評価している。

(前略)飽きも疲れもせずに、同じ一つの仕事に、身を入れて来られたことは、僚然たる一つの現象であり、私たちのような物ずき仲間にも、そう沢山の類例を指折ることは出来ない。今となってはもうそんな時間もないが、是は一つ民俗学の前途の為に、是非とも観察し又研究して置くべき問題であった。出来ることならば加賀君の新たなる知友、又は久しき交遊を続けて居る人たちに引き継いで、将来どうすれば斯ういう特色に富める地方の学徒をして、最も多く世代の文化に寄与せしめ得るかを、考えて見てもらいたいものと思う。私の例でもわかるように、人の一生などはまたたく間に過ぎ去り、理解し又利用する者が周囲に居ない限り、効果を次の代に残すことは望まれないからである。/(中略)加賀君の特長の是からも大いに利用すべき点は、遠国の同志を求めるのに熱心だったことではないかと思う。(中略)比較研究の価値というよりも必須性を、今でも私は力説して止まないのだが、あの頃は殊にこの兆候の、新たに尾張方面に起こったのが嬉しく、おかしいほど熱心に提灯持ちをしてまわったものだった。(柳田国男「土の香の思い出」『柳田國男全集』第32巻、筑摩書房、2004年)

ここで柳田は将来の民俗学のために加賀の仕事を検討して地域からどのように学術に寄与できるかを考えて欲しいと述べており、『土の香』を高く評価している。柳田は各地域の民俗・方言を研究するだけでなく日本全国の民俗・方言を比較することが重要であると考えており、その柳田の考えを地域で実践していたことも『土の香』の評価が高い理由であろう。

2.南方熊楠と生物研究ネットワーク

次に近年の南方熊楠研究の成果をふまえて熊楠が活動していた当時の生物研究ネットワークを紹介したい。熊楠はしばしば「知の巨人」と評されてその独自性・孤高性が強調されてきた。しかしながら、長年の熊楠の関連資料に基づいた実証研究の積み重ねによって熊楠の研究には日本国内・海外の多くの同好者・研究者が協力していたことが明らかになってきた。特に生物研究については、熊楠が生前に出版した書籍がなく論文も数が少なかったためその実態はよく分かっていなかったが、多くの同好者・研究者が熊楠の研究に協力し、また熊楠も彼らの研究に協力していた。

熊楠の生物研究は変形菌をはじめキノコ、藻類、植物、昆虫、貝類など多岐に渡っていたが、いくつか協力者の例を紹介したい。変形菌研究では小畔四郎、上松蓊、平沼大三郎(彼らは粘菌三羽ガラスと呼ばれることもある)、リスター父娘、キノコ研究では樫山嘉一、北島脩一郎、田上茂八、平田寿男(キノコ四天王と呼ばれることもある)、藻類研究では岡村金太郎、ジョージ・ウェスト、植物研究では牧野富太郎、宇井縫蔵、平瀬作五郎など多くの同好者・研究者が熊楠の研究に協力していた。特に平瀬とのマツバランの研究は胞子からの成長過程を明らかにするという共通の目標を設定した共同研究として進められた。残念ながらこの研究はオーストラリアの研究者に先を越されてしまった。

熊楠は官に対抗意識を持っていたが、交流のあった人物の中には官に所属していた研究者も少なくなかった。前述の牧野、岡村は東京帝国大学の講師をつとめていた時期があった。他にも松村任三、白井光太郎(両者とも東京帝大、植物学)、服部広太郎(菌類)などが熊楠と交流のあった研究者としてあげられる。服部は生物研究に関心のあった昭和天皇の皇太子時代に博物学を教えて、赤坂離宮内に設置された生物学御研究所の専任の御用掛に就任した研究者である。服部が前述の小畔に生物学御講義のため粘菌の標本を見せて欲しいと依頼したことがきっかけとなり、熊楠は標本を選定して進献した。これが後に熊楠の生涯のハイライトの1つとなる和歌山県白浜における昭和天皇への「ご進講」につながった。

このような熊楠の生物研究における交流、協力者のネットワークで筆者が興味深いと考えているのは生物研究を自分の研究領域としていない民俗学・郷土研究者も熊楠の生物研究に協力していたことである。たとえば、中道等(青森)、佐々木喜善(岩手)、胡桃沢勘内(長野)は自分の地域の変形菌を採集して熊楠に報告している。彼らは自分の関心を超えて熊楠の研究に協力していた。一方で生物に関心のある同好者・研究者が熊楠の依頼に応じて自分の住んでいる地域の民俗や伝承を報告するという場合もあった。彼らの交流は現在のような文理の区分にかかわらずおこなわれていた。

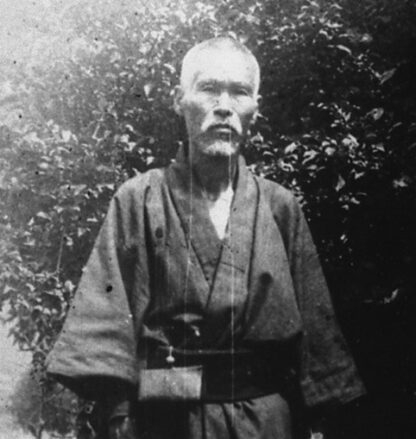

上記に取り上げた同好者・研究者以外にも「熊楠的」な存在は各地域におり、自分の地域でそれぞれ関心のある生物研究に取り組んでいた。一例として「播磨の熊楠」と呼ばれることもある大上宇市(もしくは宇一、1865~1941)(写真4)を紹介したい。

写真4 大上宇市 たつの市教育委員会提供

大上は現在の兵庫県たつの市で農業に従事しながら自分の住んでいる地域の生物研究をおこなっており、特に植物、菌類(キノコ中心)、貝類、昆虫を採集・研究していた。特に植物研究ではコヤスノキ、貝類研究ではオオウエゴマガイという新種の発見で知られている。

大上は幼い時から病弱で健康のため薬草の採集をしており、それが生物研究に興味を持つきっかけとなった。大上の家庭は貧しくそれは大上が小学校を中退するほどであったが、このような逆境にも負けずに独学で勉強して生物に関する知識を身に付けた。その成果は論文として発表されたが、大上は調査した内容を多くの写本に残しておりそれらは公にされなかった。これらの写本は現在でも大上旧蔵資料として残されており、大上を研究する上で貴重な資料になっている。

上述した困窮から大上は研究を進めるのが難しい状況にあったが、その研究を支える協力者がいた。植物学では牧野富太郎、菌類研究では安田篤、貝類研究では平瀬與一郎という各分野の当時の第一人者から教えを受ける機会に恵まれた。他にも多くの同好者・研究者が大上の研究に協力していた。大上の困窮は研究のための書籍の購入に苦労するほどであったが、彼らの中には大上に書籍を貸してくれる人物もいた。また、彼らは自分の地域で採集した生物の標本を大上に提供した。このように大上の研究は多くの同好者・研究者に支えられていた。大上は熊楠との接点もあり、熊楠に自分の採集した変形菌の鑑定を依頼して熊楠はその鑑定結果を回答している。

熊楠、大上のような「熊楠的」な人びとが自分の調査結果を報告する主な媒体の1つは前述した民俗学・郷土研究と同じように雑誌であった。このような雑誌は多く発行されており、その中には知が集中する都市ではなく地域で発行されていた雑誌もあった。たとえば、静岡で日本菌類学会が発行していた『菌類』(1931年)がある。日本菌類学会は菌類、植物病理学を研究していた原摂(かね)祐(すけ)が個人で運営していた研究会であり、『菌類』は実質原の個人誌であった。原は東京帝大に勤務していたが、辞職して農林業に従事しながら研究を続けた在野研究者であった。

この雑誌には日本全国から菌類の同好者・研究者が集まっている。原は熊楠とも深い交流があったが、熊楠は『菌類』に投稿していない。代わりに雑誌発行のための資金繰りに苦労していた原に資金的な援助をおこなっている。

以上のように熊楠だけでなく「熊楠的」な人びとが各地域で調査・研究をおこなってそれを共有する、互いの研究に協力し合うというネットワークが形成されていたのが熊楠の時代の生物研究の世界である。

3.趣味人と趣味誌の世界

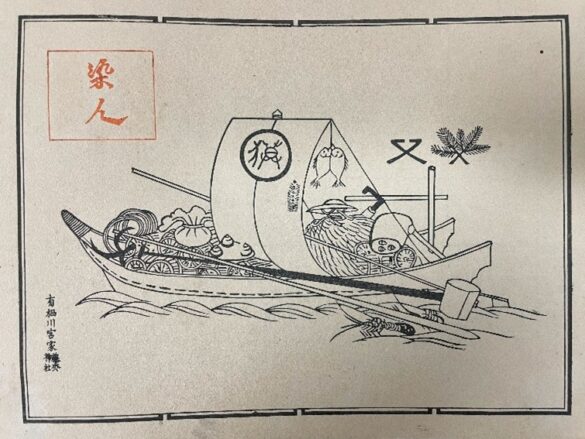

最後に趣味人、蒐集趣味の世界を紹介したい。戦前から様々なものを蒐集していた趣味人がおり、彼らは趣味のネットワークを形成していた。彼らが蒐集しているものは絵はがき、切手、納札(寺社にお参りした時に記念に貼る札)、蔵書票(書籍の持ち主を示す紙片)、燐票(マッチ箱のラベル)、スタンプ、交通券、新聞の題字、駅弁の包み紙、煙草のパッケージ、古本、郷土玩具など多岐に渡る。特に絵はがき、切手、納札、燐票などの「紙もの」を蒐集していた趣味人が多かった。ちなみに前述の加賀紫水も宝船(七福神を載せた船が描かれた絵、写真5)、駅弁票、足袋商標と袋などを蒐集していた。

写真5 宝船(加賀紫水旧蔵) 筆者蔵

趣味人たちは蒐集するだけでなく、同じ関心を持つ人びとに「趣味誌」を通して自分のコレクションや調査結果を報告していた。当時の「趣味誌」は現在書店で販売されているようなカメラ、釣り、車などの各分野に特化した趣味の雑誌ではなく、蒐集家個人が同じ関心を持つ限られた読者に発行した雑誌であった。(写真6、7)これらの趣味誌は大正末年ごろから多く発行されて、誌上では蒐集や調査結果の報告、エッセイの投稿、蒐集品の交換を通して趣味人の交流がおこなわれた。これらの雑誌には常連投稿者と呼べるような趣味人もいた。

写真6 趣味誌『交蒐』(神戸で発行)筆者蔵

写真7 趣味誌『蒐楽』(宮城で発行)筆者蔵

趣味人は雑誌を介した誌上の交流だけでなく、対面での交流も多く各地域に趣味の集団があった。たとえば、三田平凡寺が主宰していた我楽他宗である。我楽他宗では主要メンバーはそれぞれ山号寺号(〇山×寺と表記する。平凡寺は趣味山平凡寺を名乗った)を持つことを慣習とした。我楽他宗の特徴は参加者の職業、性別、地域、国籍の多様性であり、個人の属性に捉われないまさに「趣味縁」でつながった集団であった。特に女性蒐集家、外国人が参加していたのは他の趣味人の集団に見られない点である。我楽他宗は当時の趣味の世界で大きな影響力を持っており、盛岡・前橋・京都・奈良・大阪などに別院(地域支部)が設立された。

我楽他宗が採用していた山号寺号を名のる慣習は他の趣味の集団にも模倣された。我楽他宗に影響を受けた趣味人の集団の1つに大阪の浪華趣味道楽宗がある。この集団は梨園山好劇寺を名のっていた高橋好劇によって設立されて、大阪の趣味人の拠点となった。各地域にこのような趣味の集団が多かった。

ところで、前述の『土の香』の紹介で述べたような趣味/研究の区分はあいまいで趣味・研究が両立しているという意識は当時の趣味の世界では広く流通したものであった。稀代の愛書家として知られている斎藤昌三は趣味と研究の関係性について以下のように述べている。

(前略)又蒐集趣味にしても、狭く深くという専門的な情熱的なものと、浅くも広くという、見るもの聞くもの、悉くを趣味と見るの二種類があろう。/僕などは一二のものは趣味と云えば趣味に相違ないが、情熱的に専念するものは研究も伴い、既に一の学問化されているので、結局は趣味から脱した専攻となって居り、然らざるものは浅いものとは承知しつつ、間口だけは相当広いものに発展しているので、人生の潤いという美から云えば、究極は浅くも広いのが趣味かなあ、など独り自らを慰めていることもある。(後略)(斎藤昌三「浅い僕の百趣味」加賀紫水編『百人一趣』上巻、土俗趣味社、1946年。引用部分は筆者により現代仮名遣いにあらためた。)

斎藤は研究を決められた方法にしたがっておこない、論文という決められたフォーマットにまとめるという現在「研究」とみなされるものではなく、「情熱的に専念する」という対象に向き合う姿勢で趣味に伴うものとして考えている。この考えと対照的なのは平凡寺で、平凡寺は趣味に研究は不要と考えていた。現在では、趣味/研究は区別されたものとして考えられているが、当時の趣味の世界では両者は重なっているものであった。これはいわば「趣味的研究」とも言えるだろう。

4.おわりに―なぜ同好者・研究者のネットワークを調べるのか?

ここまで民俗学・郷土研究、生物研究、趣味の世界の一端を紹介しながら戦前の在野の「知」のネットワークを示してきた。本稿では分かりやすいようにこれら3つの領域を分けて紹介したが、実際はこれらの領域は重なる部分も多い。たとえば、趣味の世界では「紙もの」のような有形のものだけでなく、民俗、伝説などの無形のものを蒐集していた趣味人もいた。これらは土俗趣味とも言うことができ、これは民俗学・郷土研究と重なっていた。同好者・研究者は3つの領域のいずれかに属しているというわけではなく、複数の領域に属している人びとも多かった。

このようにこの時代の在野の学問には複数の関心の並立、分野を超えた知の交流、研究者/同好者(専門家/アマチュア)の区分意識が薄い自由な交流、「趣味的研究」という姿勢があったが、これらは今後の研究や学問のあり方を考える上で参考になるのではないだろうか。

現在ではSNSや様々なウェブメディアの広がりにより、誰でも気軽に自分の調査結果を発信することができ、自分の関心と同じ同好者・研究者と交流を持つことが容易になっており、今回紹介したような「知」のネットワークが生まれやすくなっている。

1つの例として筆者の体験を紹介したい。筆者は会社員として働きながら余暇を使って調査・文章執筆をおこなっているが、発表している主な媒体の1つはウェブである(※)。このウェブでの発表がきっかけとなって様々な同好者・研究者との交流が生まれた。本稿で紹介したように筆者は加賀が発行していた『土の香』の総目次を作成したが、これにはウェブで生まれた交流が生かされた。たとえば、図書館や研究機関に所蔵されておらず、どうしても閲覧できなかった『土の香』のある号をウェブで紹介されていた方にコンタクトを取って見せていただいたり、筆者が『土の香』についての情報を提供したある大学の研究者の方に依頼してその方に大学図書館にコンタクトを取っていただき『土の香』の目次情報を入手したりした。これらの協力がなければ『土の香』の総目次は完成しなかった。最近ではSNSはネガティブに語られることも多いが、筆者のような研究成果がSNS上の共同作業の結果として生まれることもあるのでまだまだ捨てたものではないだろう。

※ note https://note.com/theopotamos 研究趣味誌 『夜の調』を発行(第1号(2024年)、第2号(2025年))

最後に筆者がなぜ戦前の同好者・研究者ネットワークの調査をしているのかを述べていきたい。前述のように筆者は広い意味で在野研究者にカテゴリーされるが、先行者である彼らへの共感、現在では難しいような自由な学問空間への憧れがある。彼らがどのような人生を歩み、どのようなきっかけで研究をはじめたのか、どのように研究と自分の生活を両立したのか、同じ立場にある仲間たちとどのような交流があったのかが特に筆者の関心である。本稿で取り上げた加賀は自分の研究生活を回顧して「細い道」というエッセイを書いているが、まさに在野研究は細い道である。加賀のような同好者・研究者がどのようにして自分の細い道を歩き続けたか、彼らはどのように協力し合っていたかという問いが筆者を彼らの研究にひきつけている。

<文章中に言及しなかった主な参考文献>

大上宇市調査委員会編『郷土の偉大な博物学者大上宇市』新宮町教育委員会、1992年

大尾郁子「「趣味的研究」が紡ぐ絆、または斎藤昌三という中心―『おいら』→『いもづる』復刻刊行に寄せて」『斎藤昌三編集『おいら』→『いもづる』―郷土研究的趣味雑誌の1920~1941年』別巻、金沢文圃閣、2022年

郷間秀夫「南方熊楠と同時代の生物学者たち」志村真幸編『南方熊楠の生物曼荼羅 生きとし生けるものへの視線』三弥井書店、2024年

郷間秀夫「南方熊楠と菌類学者原摂祐」『熊楠研究』第6号、2004年

チャプコヴァー・ヘレナ編『非凡の人三田平凡寺―趣味家集団「我楽他宗」の磁力』かもがわ出版、2024年

松居竜五・田村義也編『南方熊楠大事典』勉誠出版、2012年

森田俊雄『和のおもちゃ絵・川崎巨泉 明治の浮世絵師とナニワ趣味人の世界』社会評論社、2010年

| 市民科学研究室の活動は皆様からのご支援で成り立っています。『市民研通信』の記事論文の執筆や発行も同様です。もしこの記事や論文を興味深いと感じていただけるのであれば、ぜひ以下のサイトからワンコイン( 10 0円)でのカンパをお願いします。小さな力が集まって世の中を変えていく確かな力となる―そんな営みの一歩だと思っていただければありがたいです。 ワンコインカンパ ←ここをクリック(市民研の支払いサイトに繋がります) |

戦前の「在野研究」、「『知』のネットワーク」について興味深く読ませていただきました。硬めの滑り出しと思いましたが、後半3.の平凡寺氏(この方を知りませんでした)の紹介で明るく楽しい気持ちになりました。ある種の魅力と磁力を持った人に引力で引き付けられるように人々が集まり、ムーブメント化しながらも権威化せずに在野に徹する美しさを感じました。