図書館総合展に出展します

ポスターセッション「『図書館 × 自分で調べる』ワークショップ&まち歩き」

瀬野豪志(市民科学研究室・図書館プロジェクト世話人)

PDFはこちらから

図書館に関する国内最大のイベントである「図書館総合展」に、市民科学研究室が初めてポスターセッションで出展します。

図書館総合展は、毎年秋にパシフィコ横浜の展示場で開催されており、今年(第27回、2025年)は10月22日(水)、23日(木)、24日(金)の3日間が会期となっています。会場の展示のほかに、オンラインでのイベントも行われています。詳しくは、図書館総合展のウェブサイトで情報を得ることができます[1]。

「図書館の総合展」というと、どのような展示会を想像するでしょうか。静かな雰囲気かと思いきや、パシフィコ横浜の会場に行ってみると、図書館関連だけでなく企業のブースもあり、新しいテーマのトークセッションが行われていて、これがなかなか「賑やかな」イベントなのです。「図書館」には、その施設や関連業務だけでなく、本の出版、流通、そして情報技術のシステムまで、いろんな業種の企業が関わっていることがわかります。図書館に関係する従事者・教育者・研究者・企業などの人々が集まる「読書・学習・研究環境についての最新技術と知見が一堂に会する場」ということなので、そもそもの「本」というものに関心がある人ならば、図書館総合展はいろんなヒントが得られる機会になるでしょう。市民科学研究室の活動において中心となる「調べる」ということも、これからの図書館で生み出される「最新技術」や「知見」に関わっていく(お世話になる)はずです。

一昨年の2023年の秋に、市民科学研究室のアーカイブ研究会や図書館プロジェクトでお話をうかがっていた図書館情報学の根本彰さんが、図書館総合展でトークイベントに登壇されるということで、わたしは初めて会場に行きました。いきなり入り口でチラシを渡されたので、よく見ると「アキシマエンシス」というわたしの実家の近くにできた図書館を紹介する、その職員さんが立っていました。「わたし、昭島育ちです」とすかさず言ってしまいました。自治体の公共図書館が全国各地にありますから、自分に関わりの深い「ご当地図書館」の関係者がいてもおかしくないわけです。

会場の出展ブースをひと回りしてみると、図書館の業界には、もともとの確固とした構成メンバーがありながらも、みんなのための図書館だけに入り込めそうな余白もあると言いますか、これからの図書館に対する捉え方は立場によって様々で、いろんな広がりが可能ではないかという期待があるのもうかがえます。以前よりも会場が狭くなったらしいですが、それでもお祭りのような人の集まりようです。「図書館総合展」というものに、こんなに人が集まるものなのかと少し驚きました。

図書館総合展の詳しい様子については、昨年(2024年)、市民研会員の林浩二さんが報告しています。「図書館総合展で博物館を語る」「博物館学芸員vs図書館司書~本気の”越境”を目指して」というようなフォーラムも開催されており、博物館関係の人にとっても「越境」的なテーマが議論される場になっているようです。

林浩二さん「図書館総合展2024に参加して」

https://www.shiminkagaku.org/csijnewsletter_079_202502_hayashi/

https://livingscience-archive.org/archives/7295

今後の「アーカイブ」の可能性とのつながりも、図書館総合展では重要なテーマが示されています。毎年継続されているらしい「災害とアーカイブ」はとても興味深いテーマです。フォーラムなどのトークセッションや、震災後の地域の記録に関する活動をしている団体の展示などで、図書館のアーカイブ的な機能が考えられていることがわかります。昨今の「デジタルアーカイブ」の可能性というと、資料のデジタル化や情報システムの話のようですが、公共的な図書館のデジタルアーカイブでは、その地域の「災害」の記憶をどのように継承していくことができるかという社会的なテーマとつながるかもしれないわけです。その「災害」の資料が図書館のアーカイブとして共有されることになれば、将来のその地域における「防災」に活用できるかもしれません。[2]

図書館総合展2025年のテーマは、「図書館×〇〇 広がるつながり、深まる知恵」となっています。そこで、市民科学研究室は「図書館×自分で調べる」というテーマを掲げることにしました。その実践の方法として「ワークショップ」と「まち歩き」の可能性を示すことにします。

- 図書館×自分で調べる力を高める「ワークショップ」

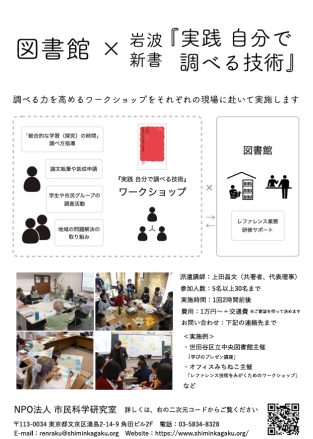

岩波新書の『実践 自分で調べる技術』をもとにした「自分で調べる技術ワークショップ」は、世田谷区立中央図書館で「学びのプレゼン講座」として実施したことがあります。市民科学研究室の図書館プロジェクトでは、図書館に関係する方々と連携して「自分で調べる技術ワークショップ」を広めていきたいと考えています。このワークショップは、図書館、学校、市民グループの活動などのそれぞれの場で、個人・グループの「調べる」力が高まるように支援し、「自分(たち)で調べる」ために図書館の資料やレファレンス・サービスが活用されるようになることを期待しています。

まず、図書館と「自分で調べる」ことが関わっていることとして、図書館のレファレンス・サービスがあります。自治体の公共図書館のレファレンス・サービスでは、国家資格を持つ専門家がいるような「医療」や「法律」などの問題については、図書館員の資格や役割という観点から「助言」するまでのことは抑制的に考えられてきたようなのですが、専門家に相談するような問題であるとしても、相談をうまくするためにもできる限り「自分で調べる」のは大事なことでしょう。自分の生活で生じている課題や問題の解決のために調べるには、「自分で調べる技術ワークショップ」のような場で「調べる」力をつけて、図書館のレファレンス・サービスもうまく活用できるようになるといいのではないでしょうか。そのためにも、問題を解決しようとするための「自分で調べる技術」を身につけている個人やグループが増えていくことと、その「自分で調べる」リクエストに応じることができる図書館のレファレンス・サービスの両面が発展していくのをわたしは望んでいます。

通称「調べコン」といわれる「図書館を活用した調べる学習コンクール」は、自治体単位で図書館や教育委員会が実施団体となって「地域コンクール」を開催し、その地域で受賞した作品が全国コンクールに推薦されるようになっています。学校の活動として行われていることが多いようですが、子どもたちによって地域の問題が取り上げられているケースもありますし、大人でも個人で応募することが可能です。このコンクールの仕組みによって、全国コンクール一位作品を連続で出している千葉県袖ケ浦市などのように、「調べコン」に熱心な地域もあるようです。そうした「調べコン」が盛んな地域で、図書館、学校、大人の課題解決の目的も含めた「自分で調べる技術ワークショップ」を何らかの形でつくりたいところです。

学校図書館や学校司書のことに詳しい木下通子さんの『知りたい気持ちに火をつけろ 探究学習は学校図書館におまかせ』(岩波ジュニア新書、2023年)という本で、学校で行われている「調べ学習」と「探究学習」について、次のように説明されています。「調べ学習は、調べて整理し、それをまとめる(報告する)ことが目的なので、答えが見つかります。『探究学習』は、自分の問題意識に関する答えを求めることが目的の学習なので、明確な答えが見つからない場合もあります。そして、[中略]調べていくことで次の疑問が生まれ、興味が広がります。きちんとした『調べ』ができていないと、『探究学習』は広がっていきません[3]。」

「自分の問題意識」を持って調べるということは、市民科学研究室での「自分で調べる技術ワークショップ」でも基本にしていることですが、「総合的な学習の時間」や「探究学習」などでの「調べ」の指導にしても、なかなか明確な方法が見つからない難しいところがあるのではないかと思いますので、これも「自分の問題意識」と捉えている教員の方々にとっての「自分で調べる技術ワークショップ」を実施することができます。図書館総合展の前になりますが(2025年10月18日)、図書館や学校の司書さんを主な対象者とした「レファレンス技術をみがくためのワークショップ−課題解決サービスに応えるために」も実施しています。

『実践 自分で調べる技術』は、学校の教材として使われていることもあるようです。大阪府の私立高槻高校では、課題研究「科学倫理」という授業で『実践 自分で調べる技術』を取り上げているとのことで、その共著者として上田代表理事が講演に招かれました。「自分で調べる」ことが「科学」や「倫理」にどのようにつながるのかというのは、「調べる」という行為に関する「自分の問題意識」として、究極的な問いかけであろうと思います。高校生にとって調べたいことは、やはり自分はどのようにして生きていくのかということでしょう。「自分で調べる」ということは、まさにそのような自分と社会の関わりの問題に関わっているのです[4]。

最近、図書館の関係者の方の話を聞いていて、ある意味で究極的な問いかけのように、「コロナ禍」の影響という社会的な問題を、図書館の問題として意識されていることに気づかされました。図書館そのものも、公共施設としてどのようにするべきか、その存在意義は何なのか、いろんなことが考えられていたのではないでしょうか。Googleや生成AIとの関係については、図書館の専門家や従事者の問題意識にはあったと思いますが、わからないことだらけの「ステイホーム」期間を通じて、スマホ、ネット、オンラインのみを活用した「学び」や「自分で調べる」という行為は、そうするより他なかった多くの人の日常的な習慣になっています。「コロナ禍」以降、ネットやAIがあれば「自分で調べる」ことは十分ではないかという姿勢が個人的にできているとしても、図書館の利用や情報を得る方法がどうなっているかで、その人の「問題意識」の持ち方や、大袈裟に言えばその後の「人生」もだいぶ変わってくるはずです。動画で問題意識を持ちながら、「本は読まない」「オールドメディアは信じない」と言いつつSNSで見られる情報に依存するというような、コロナ禍でより高まった個人的なスマホ・ネット依存の習慣と、それが公共的な図書館の利活用にどのようにつながるのかという問題についても、「自分で調べる技術ワークショップ」のような場があれば、「自分で調べる」行為が図書館につながることに関わってくるのではないでしょうか。

- 「まち歩き」で発見したことを、自分で調べる×図書館

市民科学研究室が行なってきた「まち歩き」の活動は、「自分で調べる」ことの一つの側面でもあり、図書館の活用を豊かにしていくことにつながるのではないか、と考えています。

例えば、図書館の「地域資料室」にあるような古い地図のコレクションは、最近ではWebサイトで閲覧できるようになってきていますが、まち歩きで「自分で調べる」のに欠かせないものです[5]。歩く前の下調べの段階から、現地を歩いているとき、そして歩いて発見したことを調べるときにも、いろんな時代の地図が活用されることになっていくでしょう。まち歩きの前後で、地域資料の地図は、いわば、時を超えた、俯瞰的で、重層的な、地域の構造を「自分で調べる」ための認知的なガイドになり、現地での発見と合わせることによって、様々な「推論」を可能にします。

また、現地で偶然見つけたものや、出会った人から聞いたことなどは、さらに「自分で調べる」ことにつながっていきます。探索しながら歩いた経路には、他の人とは同じにはならないオリジナリティがあり、独自の見方(自分の関心、前後関係などの流れ)が含まれています。まち歩きの発見から「自分で調べる」ことによる成果は、保存されている「地域資料」を活用しながら、それをただなぞるだけでなく、何らかの発見を盛り込んで解釈していくことになります。これは資料を見て「推論」するだけではない、現地で歩行するときの視野において見えてくるような「知覚」的な情報も、資料を自分で調べるときに含まれてくるようになるということを意味します。

まち歩きで「自分で調べる」活動の「推論」と「知覚」が合わさっていくことによって、図書館に収蔵されている「地域資料」としての地図は、閲覧できるようになっている以上のものとなり、次第にその地域の「何か」を発見するためにつながっていく可能性があるのではないでしょうか。地図の現物はそのまま保管されているべきですが、デジタル的なメディアでの活用となれば、古い地図も「まち歩き」によって豊かな情報や解釈が可能なものになっていくのではないでしょうか。そのようにできるとすれば、「まち歩き」に特有にある、自分が集めたものという資料は、従来の図書館のコレクションと関係付けられることはないですが、例えば、「自分で調べる」という範囲で、自分専用の地図として、図書館から利用可能なものとされている地図に、自分で集めた写真を埋め込み、公開されている情報と合わさっていくこともできるといいのではないかと考えています。

もちろん、地図の二次利用に関する著作権や、データの公開範囲の制限などを配慮する必要はありますが、既存の地域資料のメタデータを、詳細に、豊富にする、市民が協力参加するからこその発見もあるはずです。

なぜなら、「地域資料」は、その地域の人々に活用されてこそ、その意味が継承されるものだからです。つまり、あるコミュニティの資料(アーカイブズ)として継承されていくものであるならば、これまで保存されてきた、文書、地図、写真、聞き取りなどの資料に、「まち歩き」で活用されて集められるデジタルデータが合わさることで、その意味が共有される「地域資料」になるのではないか。「地域資料」を活用して共有するアーカイブの具体的な方法として、まち歩きの発見を加えていくことは、これから考えていきたい問題です。

最後に、「自分で調べる」ということは、何らかの強い動機がなければ、誰もが始めることではない、と言われることがあります。趣味的な好奇心や探究心、自分に降りかかってきた問題、地域の問題などは「自分で調べる」ことに直接つながる可能性があるでしょうが、自分でつくる、つくりたい、という目的が前の段階にあって、その方法を知りたいと思うようになって「自分で調べる」ということもあるのではないかとわたしは考えています。これもみんながみんなという話ではないですが、料理をしているうちに「自分で調べる」ようになったというようなことや、デートでまち歩きをしてみたら「自分で調べる」ようになったというようなことは、調べるというほどのことを目的とはしていなかった軽い動機ではありますが、「自分で調べる」ことに発展していくパターンとしてあるように思います。

市民科学研究室の蔵書や資料をもとにして私設の小さな「自分で調べる図書館」をつくることができるかというのも、図書館プロジェクトのもう一つの狙いです。市民科学研究室のまち歩きで発見したことを既存の地図や地域資料を突き合わせて、何らかのアーカイブとして共有できるようにして、いろんな人の「自分で調べる」動機につながるようにしたいと考えています。

図書館総合展は、とても興味深いイベントです。誰でも入場できますので、図書館や本に関心のある方は足を運んでみてはいかがでしょうか。図書館プロジェクトのわたしたちも、他の出展を見てまわり、いろんな方とお話ができるのを楽しみにしています。

[1] 図書館総合展ウェブサイト https://www.libraryfair.jp

[2] 図書館総合展「全国の災害アーカイブ実施図書館2024 ~図書館の収集する災害資料が、ヒト・モノ・コトを次の災害から守る~」https://www.libraryfair.jp/feature/2024/68

[3] 木下通子『知りたい気持ちに火をつけろ』岩波書店(岩波ジュニア新書)、2023年、34ページ。

[4] 高槻高校 GLコース講演会「知る・調べる・考える・行動する、をつなげる」

https://www.takatsuki.ed.jp/2025/07/23017

高校生からの32の質問に答える 科学倫理の授業で『実践 自分で調べる技術』(岩波新書)を取り上げた、大阪府の高槻高校での講演(2025年7月16日)の後に

[5] 文京区立図書館「文の京デジタル文庫」https://www.lib.city.bunkyo.tokyo.jp/dl/

明治期以降の時期が異なる地図を比較することができる「今昔マップ on the web」https://ktgis.net/kjmapw/index.html