「低線量被曝問題はなぜ混乱が続くのか」

復興をさまたげる政府の放射線安全論

東日本大震災・原発震災の発生から1年が経過した2012年3月11日NHK日曜討論に出席した細野豪志環境大臣・原発事故担当大臣は,100mSv以下の低線量被曝の健康影響の問題に関して,「議論のあるところですが,疫学的な証拠がない」といった発言をした。昨2011年3月に水素爆発があいついだころ,「直ちに健康影響がない」との枝野幸男官房長官が耳目を集め,ついで低線量被曝の健康影響については「科学的な根拠がない」との説明が繰り返された。

低線量被曝が健康に影響をもたらす科学的根拠がないというのはどういうことだろうか。根拠がないのならば,なぜ,被曝を避けるための測定や避難,除染がされるのだろうか。被曝を避ける根拠は何なのだろうか。これら疑問に応える,きわめておおもとの考えが共有されないまま,いまでも混乱が続いている。

低線量健康影響ありとする根拠は大きくは二つ—-がん死が平均的に増加しているという疫学的証拠と実験的研究

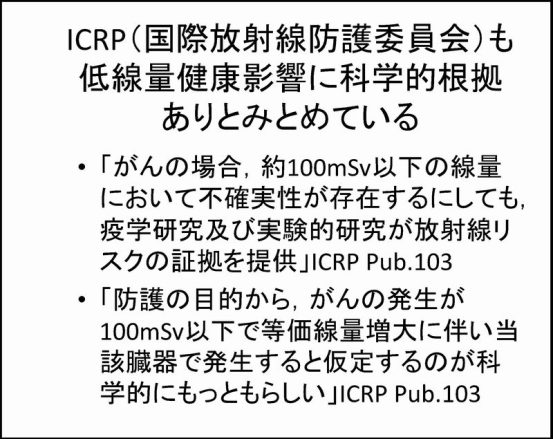

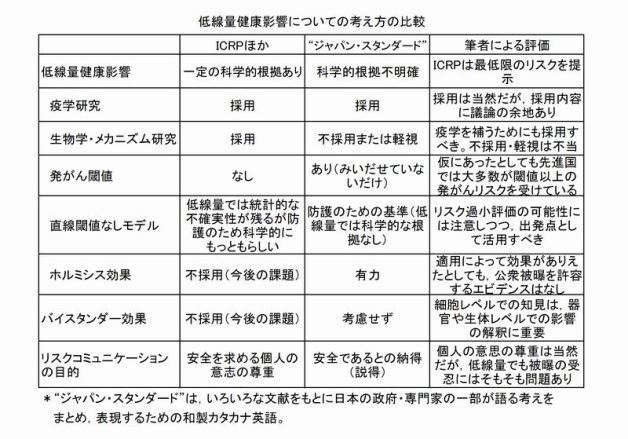

被曝を避ける根拠はもちろんある。その内容は大きくは二つに分かれている。一つは「疫学的研究」であり,もう一つが「実験的研究」である。ICRP(国際放射線防護委員会)も,両者をあわせて,低線量健康影響にも一定の科学的根拠があるとし,それを防護,すなわち被曝を避ける根拠としているのだ。ICRP勧告の該当部分の文章を引用しよう。

疫学的研究の代表格が,広島・長崎での被爆者を長年追跡し,発がん率を調べてきた研究だ。研究データは少しずつ異なったいろいろな方法で解析されているものの,基本的に同様の結果を示している。

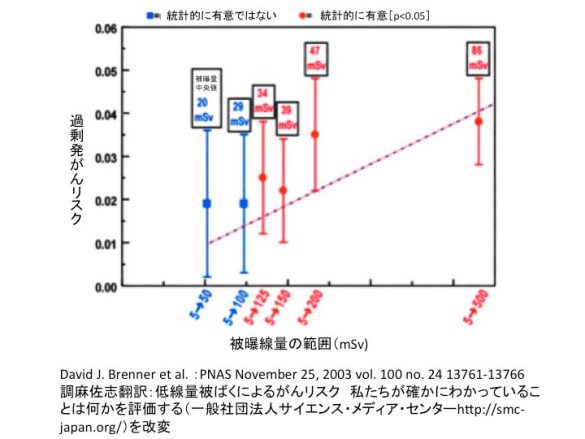

なかでも低線量被曝による発がんの増加についてていねいに調べた例が下グラフだ。

ここに示されているとおり,100 mSv以上を浴びた被爆者(グラフの赤の四つのグループ)でも,100 mSv以下の低線量を浴びた被爆者(グラフの青の二つのグループ)でもがん死は平均的には増加している。ただし,100 mSv以下の低線量の場合,「統計的に有意ではない」とされる。がんはグラフのどの範囲でも平均的に増えているが,統計的には低線量の側では有意ではないのである。100 mSv以下の低線量の健康影響は「わからない」とか「科学的に明確ではない」「不確実性が残るものの」といった説明がされる理由の一つは,広島・長崎の被爆者の追跡データをいろいろなやり方で解析し,「統計的に有意ではない」という結果が得られていることだ。だからといって,リスクの有無を判断できないほどわかっていないわけでもない。

そこで,グラフについてもう少し詳しくみてみよう。横軸は,被曝線量の範囲,縦軸は過剰発がんリスクである。赤,青あわせて六つのグループの過剰発がんとは,爆心地から離れていたため被曝量が5 mSv以下とほとんど被曝をしなかったグループのがん死者の割合を基準にして,5から50 mSvのグループ,5から100 mSvのグループ,5から125 mSvのグループ,…,5から500 mSvのグループそれぞれのがん死者の割合とを比べた結果である。

たとえば,5から500 mSvの被曝量のグループのがん死者の割合を5 mSv以下のグループのがん死者の割合で割り算し,1を引くとグラフのとおり0.038に平均がくる。その分,がん死が増えているとわかる。もしも,引き算して0であれば,がん死は増えていないことになる。さらに,統計的に有意とされる範囲(これがp<0.05に相当する)でエラーバーを上下にのばしても0より過剰発がんリスクが高いので,ほかの赤で示された三つのグループとともに統計的にも有意だと評価される。四つのグループの被曝量の中央値は,34,39,47,86と,いずれも100 mSv以下の低線量だ。

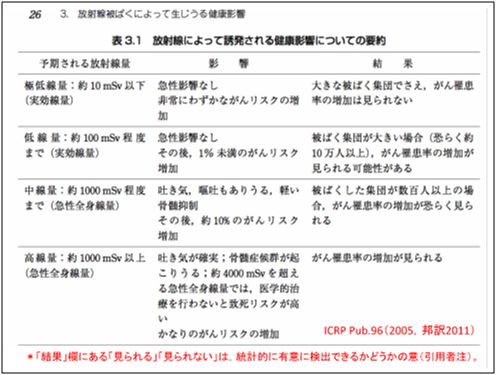

ICRPも,約100 mSv以下の低線量でも,さらに約10 mSv以下の極低線量であってもがんリスクの増加があると,放射線健康影響をまとめている。

がん死の平均的な増加はたんなる”偶然”なのか

ここで気になるのが,何度か繰り返してきた「統計的に有意ではない」という問題だ。p値を計算し,偶然である確率が大きい場合には分析した数が不足しているために,みかけ上のいわば偶然のいたずらで平均が高くなっている可能性は排除できないと考えて「有意ではない」と判断する。先のグラフでは,p値0.05を境にそれよりも小さいと偶然だとは考えにくいので「統計的に有意」,p値が0.05よりも大きいと「統計的に有意ではない」と判断している。

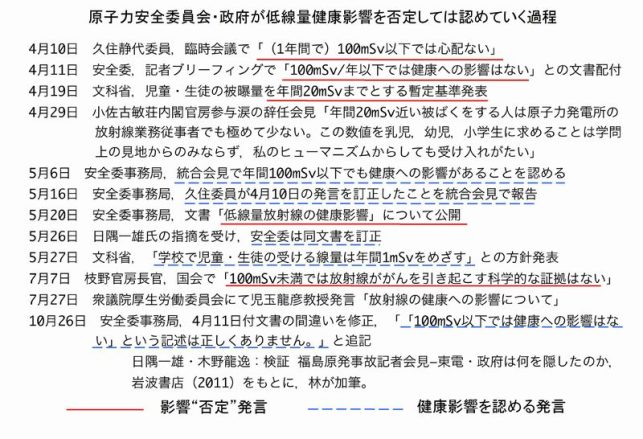

「統計的に有意ではない」ので「科学的根拠がない」とする一部専門家の判断・発言は,平均的ながん死の増加は偶然にすぎないと低線量健康影響を切り捨てることを意味する。原発震災が現実になって以降,原子力安全委員会や閣僚,政府の発表なかで,低線量健康影響を否定する資料や指針が繰り返され,修正されるという”モグラ叩き”状態がいまでも続いている。

冒頭述べたとおり,細野大臣はその問題性に気づいたためだろう,「疫学的根拠がない」という表現を用いるようになった。だが,疫学的根拠だけを強調すればするほど,実験的・生物学的研究が軽視される状況には変わりはない。そのような判断・発言が,はたしてフェア(公正)なものだといえるのか,さらにみてみよう。

p値は統計の手法に沿って計算できるのだが,どこまでが有意でどこから有意でないのか,その区切りを決めるのは人間による恣意的な判断である点には注意を要する。確率的には起こりにくくなるものの,どこまでp値が小さくなっても「偶然」である可能性は完全にゼロにはならない。

たとえば,プロ野球日本シリーズや大リーグのワールドシリーズは4勝先勝式であり,3勝先勝式よりも実力をより確かに判定できるといえるが,スポーツのなかでも登板した投手日の偶然のできふできが勝敗に結びつきやすい,つまり偶然の要素が大きい野球ではとくに,4連勝5連敗があってもおかしくない。それをわかったうえで,4勝先勝式にして「日本一」「世界一」を決定するというルールを恣意的に決めている。つまり,みなの納得のために,3勝先勝の段階では,勝率が高く勝負としては優勢だとしても,まだ「真の勝者」だとは認定しないのだ。最適なたとえではないかもしれないが,スポーツの例を参考にとりあげた。

100 mSv以下では過剰発がんリスクが平均的に高いもののp値0.05で区切るルールだと「統計的に有意ではない」。しかし,プロ野球のようにあるいはテニスのタイブレークのようにみなが納得するまでゲーム数を増やすわけにはいかないのが,限られた数の被爆者を追跡する疫学調査の特徴でもあり,限界でもある。しかし,ここで思考停止してしまっては,平均的にがん死が多いという事実がたんなる偶然だと考えたらよいのか,それとも,たんなる偶然以上の発がんリスクを示していると考えたほうがよいのか,判断がつかないままになってしまう。そこで,疫学的研究に加え,生物学的実験によるメカニズムの研究が科学的根拠となるかが放射線防護のために検討されているのだ。

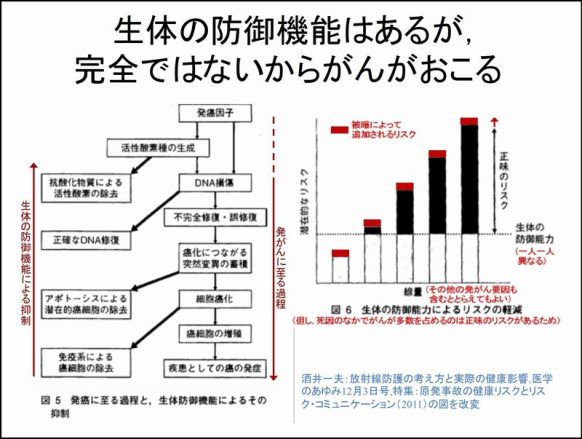

可視光線や紫外線に比べて何桁も大きなエネルギーをもつ放射線は,DNAを一発で切断する。細胞レベルの実験でも,この現象が生じることがくりかえし確かめられている。

細胞が集まってできている生体レベルではどうだろうか。切断されたDNAを修復する機能が生体にはあるものの,修復は完全ではなく,放射線被曝の増加に伴い,切断と修復ミスが繰り返されるために,DNAの変異は徐々に蓄積していく。とくに,2本のDNAと周辺のタンパク質が同時に壊れてしまう二重鎖切断の場合や,細胞分裂時に2本のDNAの鎖がほどけている場合には,修復ミスが生じやすい。細胞分裂が盛んな胎児や子ども,若者の被曝がとくに心配されるのも,生物学的実験とモデルによって認められる,このような考え方に基づく。

生体内で生じている細胞レベル,分子レベルのメカニズムについての研究成果と,広島・長崎の疫学データで低線量でも平均的にがん死が増えている事実をあわせたとき,低線量でのがん死増は偶然だとは考えられない(今回は言及していないが,原発作業や医療被曝などによる低線量健康影響を示唆する疫学研究もある)。

生物学的・メカニズム研究を軽視する専門家の存在

いま低線量被曝問題で混乱が生じているのは,一部の専門家が,この生物学的なメカニズム研究を無視あるいは軽視しているからだ(政府の対策にかかわる実例をこのあと紹介する)。彼らは,疫学研究の「統計的に有意ではない」部分を強調,100mSv以下の低線量被曝で健康影響があるという科学的根拠はないとの表現を前面に押し立てる主張を繰り返している。

上でみたとおり,この主張は,ICRP(国際放射線防護委員会)勧告にみられる基本的な考え方ともずれている,この主張が,なぜ被曝を避けるべきなのかその根拠をあいまいにさせ,安心・安全を高めようとするアプローチをさまざまに試みている人々のあいだに無用の論争をもたらし,事態の解決の困難さに拍車をかけていると筆者は考えている。

この主張を筆者は,”ジャパン・スタンダード”と呼びたい。あたかも国際的に認められた考えであるかのように装った主張に,”ジャパニーズ・…”でもない勝手な和製英語を付した皮肉な表現がふさわしい。もちろん,決して真似したり,従ったりしてほしくない考え方である。

たとえば,首相官邸HPにて「サイエンス(科学的事実)とポリシー(対処の考え方)の区別」(http://www.kantei.go.jp/saigai/senmonka_g16.html)を表明(1)し,放射線影響に関する専門家として登場,政府による対策にも影響を与えている長瀧重信氏の主張を,『医学のあゆみ』誌に組まれた2011年12月第1土曜特集「原発事故の健康リスクとリスク・コミュニケーション」の巻頭言からみてみよう(2)。

この巻頭言のなかで,「放射線の人体に対する影響(とくに晩発影響)を科学的に特に定量的に求める場合には,ヒトを対象とした疫学的な調査結果か科学的事実となる。外部被曝に関しては,現在でも日本の原爆被爆者の調査結果か世界のゴールドスタンダードであり,「原子放射線に関する国連科学委員会」(UNSCEAR)の国連に対する科学的な報告書では,100 mSv~200 mSv 以上の放射線の被曝により,癌のリスクが直線的に増加すること,そして,これまでの疫学的研究では,それ以下の被曝線量においてリスク増加は認められないと報告している。これは国際的に合意された外部被曝に関する科学的事実である」と,あたかも疫学的研究だけが科学的事実だという考えを示している。その独自の考えを根拠に,UNSCEARが「サイエンス(科学的事実)」を提供し,それに基づいて「ポリシー(対処の考え方)」をICRPが決めているのだと解説しているのである。専門家が専門家として尊重されるのは,専門家ゆえ知り得た情報を世の中の代表として,フェアに世の中に伝えてくれる役割を期待されているからだろう。

ところが,原典をたどると,長瀧氏の解説内容とUNSCEARの報告書の内容がくいちがっているのに気づかされる。UNSCEARの2010年報告書「低線量被曝健康影響の要約」(3) を開くと,UNSCEARもICRPも同様に疫学研究と生物学的研究(ICRPの表現では実験的研究,UNSCEARの表現ではメカニズム研究)の両者を参照し,低線量健康影響に一定の根拠があるという結論を導き出しているのだ。

すなわち,100または200mSv以上では疫学的・統計学的に有意にがんが増えるが,それより低線量まで外挿してリスクがあるとする解釈でよいのかどうか,細胞レベル,動物レベルの研究結果をふまえて検討している。そして,その解釈を変えることはないと結論しているのだ。

UNSCEARが100 mSvあたりのがん死リスクを0.36〜0.77%,1 Svあたりのがん死リスクを4.3〜7.2%と幅広く見積もっているのに対し,ICRP勧告では100 mSvあたりのがん死リスクが0.5%と定められているなど, UNSCEARのレビューがICRP勧告では確かに対処として絞り込まれているのだが,放射線利用の実態や防護の目的をふまえ,科学的な研究成果・事実を評価している点ではちがいはない。

専門家のレトリックに惑わされないために

ICRPだけでなくUNSCEARも採用している生物学的・実験的研究をあたかもUNSCEARが採用していないかのようにみせたうえで,いっぽうを「サイエンス」,もういっぽうを「ポリシー」だと単純に区分けする。これは,ICRP勧告が認めている低線量健康影響を「サイエンス」ではなく,「ポリシー」だとみせたいがための,長瀧氏らの”ジャパン・スタンダード”一流のレトリックだということが,いくらかでも原典を遡ればみえてくるのだ。

東京大学医学部で放射線医療にあたっている中川恵一氏は,原発震災後に週刊誌や新聞,ツイッター上での発言が注目されたが,長瀧氏同様,「サイエンス」「ポリシー」を使い分ける論者の一人だ(長瀧氏の首相官邸HPでの発言を読んだものと思われる)。低線量被曝に健康影響があるという考えは科学ではなく哲学だと主張,ICRPは10 mSv以下ではがんは増えないと断言しているといった自説を展開している。たとえば,中川氏による『放射線医が語る被ばくと発がんの真実』(ベスト新書(2011))を読んで,氏の自説がICRPやUNSCEARの科学的評価をそれなりに反映したものだと受け止めた人も少なくない。専門家としての役割をはたしていると期待する読者ゆえの受け止め方だ。

しかし,ここまでみてきたとおり,長瀧や中川氏の主張と原典とを比較すると,そのような期待がじつに危ういものだとわかってくる。

UNSCEARやICRPのさらに源流にあたる科学レビューとして,アメリカ科学アカデミーによるBEIR(電離放射線の生物学的影響)Ⅶ報告書がある。BEIRもまたICRP,UNSCEARとともに,低線量でも健康影響はありとして直線閾値なしモデルを採用している。現段階では,直線閾値なしモデルよりもリスクが大きいとする説も採用しないが,放射線ホルミシス説など直線閾値なしモデルよりもリスクが小さいとする説も採用しない根拠は何であるのか,報告書にはくわしく述べられている。その翻訳が「市民研アーカイブス」でたやすく読める (4)。

このような資料の存在から示唆を得ていたために,本文で述べてきた専門家のレトリックを見抜くことができた。個々の科学者にはそれぞれの主張があるだろうが,原典まで遡ればわかるまちがいの検証は,面倒な作業であった(5)。

米本昌平は,震災報道を検証する雑誌特集に寄稿し,つぎのように述べている(6)。「批判的なエネルギーが枯渇しているように見える一因は,学術論文を科学外部の人間が読まないことにある。最近は専門分化が極端に進み,専門論文を読むことは難しくなっているのは事実であるが,それは程度の問題にすぎない。…専門細分化を理由に,重要度の高い専門領域の内部に踏み込んで批判を行わないのは,単なる知的サボタージュでしかない。この”専門論文読解能力”の壁が…,専門家集団の特権性を維持する機能である以上,これを崩せばいいだけなのだ。」

生体の防御機能は完全ではない

長瀧氏や中川氏,さらには『市民研通信』第9号(7)で紹介した松原純子氏(元原子力安全委員長代理)らが,筆者のいう”ジャパン・スタンダード”を,自信をもって主張できるのはなぜだろうか。『医学の歩み』2011年12月第1土曜特集「原発事故の健康リスクとリスク・コミュニケーション」では,酒井一夫氏が,『放射線防護の考え方と実際の健康影響』を掲載している。酒井氏は,電力中央研究所で放射線ホルミシス研究を続け,現在は放射線医学総合研究所に在籍している。

酒井氏や松原氏,そして「閾値はたぶんある」と主張する中川氏は,自然放射線への進化的適応を重ねた結果,生体の防御機能が備わっているために,細胞生物学的にみてどこかに閾値がありうるという仮説を重視しているのだろう。

このとおりであれば安全の保証がしやすくなるので,たいへん魅力的な仮説だといえる。日本には,閾値を探そうという放射線医学の研究伝統があるらしい(8)。

しかし,閾値はみつかってはいない。もし仮に閾値ありと考えるにしても,上のグラフ加筆のとおり,現実にこれだけ多くのがん死があるので,大多数の人で生体の防御機能はあったとしても完全ではないと考えられる。この事実からみたら,現実的には生体の防御機能があるので安全だとはいえない。一つの起始細胞から生体の防御機能をかいくぐり,細胞分裂を繰り返してがん発症に至るというがん発生の有力な仮説(9)とあわせて,この事実をとらえたら,閾値があるから安全だといえるのは,少なくとも遺伝的,環境的に強力な生体の防御機能を維持できている一部の人に限られるだろう。

医者,医療関係者が,がん検診を勧めることと,原発や核実験にともなう放射線は安全であるという主張は,相容れるはずはない。

酒井氏らは,インド,中国,ブラジルなどの自然高線量地帯の存在と,そこでがんが増えていないという疫学調査の結果は,生体の防御機能による閾値の証拠だろうと主張する。しかし,『医学のあゆみ』特集号での酒井氏の論のように,それら地域では線量に対応して染色体や遺伝子レベルでの異常の蓄積がみられるという事実がしばしば省略されている(10)。

チェルノブイリの事故対応にあたり50から200 mSvの被曝をした事故処理者(リクビダートル)を父親にもつ,事故前に生まれた子どもに比べ,事故後に生まれた子どもでは,遺伝子レベルでの異常が増加している(11) 。同様の現象が自然高線量地帯でみられるのだ。

自然高線量地帯での疫学調査でがんが増えていないのは,平均寿命が短かったり,長年住み続けている人のなかで適応が生じていていたりすると考えれば説明できる。したがって,それら地域でがん死増加がみえないという疫学的データをもって,それ以外の地域でも被曝を安全だとするのであれば(そのような主張もときどきみられる),科学的には—-証拠に基づく医療=EBMの立場からみても—-飛躍が大きい。

「正しく怖がる」を誤解してはならない

東日本大震災・原発震災後,科学的知識の少ない一般市民は正しい知識をもたないために,過剰な不安を抱き,過剰な安全を求めているので,正しい知識を与えることで,不安を解消するのが専門家の務めであるとの主張がなされた。ここでは,そのような主張をする専門家が,原典に沿わず,独自に主張を展開し,混乱のもととなっていると論じてきた。

政府は,”ジャパン・スタンダード”あるいはそれに近い放射線安全論のもとで,巨費を投じた除染事業,帰村をめざしている。しかしそれは,十分な効果を生んでいるとはいいがたい。2011年9月に緊急時避難準備区域が解除された川内村では,「帰村宣言」がされたものの,地域コミュニティーがまだ回復していないなどのため,帰村した村民は現時点で全体の10分の1程度にとどまるという(3月28日付福島民報)。

2012年3月26日に公表された『除染モデル事業等の成果報告』資料によると,年間積算線量65 mSvに達する大熊町で除染にあたった作業員は外部被曝だけで最大6.96 mSvの被曝をしている。作業期間は70日間とわずかだった。年間積算線量が高い場所での作業によって被曝量が急上昇する傾向があるのは,防護が不十分であるためだと考えられる。

がれき広域処理のために環境省は広告代理店に宣伝費を支払い,テレビや新聞の広告,企画特集,写真展開催などのキャンペーンを展開しているものの,「絆」と「安全性」ばかりが強調されている。汚染可能性のあるがれきを特別な備えのない自治体の焼却施設で処理するには,作業員や周辺住民の被曝や環境汚染の心配があるのは当然だろう。非汚染地帯の西日本各地を中心に,詳しい事態を知った慎重な一部の議員や市民から反対の声があがっている。そもそも,計画では広域処理の対象はがれき全体の2割程度にすぎず,震災から最初の年が明け,大多数のがれきの域内処理の遅れが決定的になった時期に,「過剰な不安」の解消をめざし,「絆」や「日本人の連帯感」を強調した広域処理キャンペーンに多額の宣伝費が投入されだしたのだ。この問題でも,放射線安全論が背景にみえかくれする。

いかに楽観論を振りまこうと,それが自然の現実をとらえていないのであれば,しっぺ返しをくらってしまう。政府による放射線安全論は,ブレーンとする専門家の言動を根拠に,自然の現実を軽視したかたちで無理やりに展開され,復興を妨げているとさえ,筆者の目には映る(12)(政府の政策にあうよう,専門家が動員されているともいえる)。

原発震災直後から,「過剰な不安」ではなく,「正しく怖がる」のが大切だと,寺田寅彦の「小爆発二件」がしばしば引用された。近藤宗平氏のブルーバックスの冒頭で,寺田のことばが引用されたのを放射線の専門家が孫引きし,それが拡散しているのだと思われる。

科学者でもあり,雑誌『科学』の創刊者の一人でもあり,夏目漱石門下で科学随筆を残している寺田が,読者を見下すような書き方をするわけがないだろうと,原典にあたってみた。一口に火山の爆発といっても,複雑な自然の多様な側面のどこに着目するかによって人々の受け止め方が異なる。放射線の健康影響やそれをめぐる動きを追いかけながら,自然や人々の多様なありように目配りした寺田に習うべきはいまでも少なくないと改めて感じた。根拠・原典にさかのぼり,鵜呑みにしない態度の重要性はいうを待たない。

最後にICRPの限界についても念のため付記しておきたい。原子力・核開発を推進する国々から代表が集まってまとめられるUNSCEAR報告書 やICRP勧告には,放射線健康影響があろうとも原子力・核開発を止める力はない。被曝の「受忍」を許容(がまん)あるいは強制できる「合理的な」根拠を描き出しているにすぎないのだ(中川保雄:増補版 放射線被曝の歴史,明石書店(2012)にくわしい)。したがって, ICRPやUNSCEARに従えばよいということではなく,最低限の出発点としてのICRP勧告すら軽視する放射線安全論(”ジャパン・スタンダード”)の根拠の薄さと危うさを共有するのが本論のねらいであることを確認しておきたい。

(2012年3月31日公開)

文献と注

(1)影浦 峡:「専門家」と「科学者」–科学的知見の限界を前に,科学,1月号特集:リスクの語られ方(2012)や同氏(http://researchmap.jp/?page_id=90)や島薗進氏(http://shimazono.spinavi.net/)によるブログでも,長瀧氏や中川恵一氏らの主張が批判的に吟味されている。中川氏については,一ノ瀬正樹ほか共編著:低線量被曝のモラル,河出書房新書(2012)や中央公論4月号(2012)での対論も参考になる。

(2)『医学の歩み』2011年12月第1土曜特集「原発事故の健康リスクとリスク・コミュニケーション」の目次,巻頭言は同誌ホームページで閲覧できるhttp://www.ishiyaku.co.jp/magazines/ayumi/AyumiBookDetail.aspx?BC=923910。同巻頭言に重ね,筆者が問題点をメモしたPDFファイルは下に置いてあるhttp://scicom.edu.u-toyama.ac.jp/igakunoayumiNagataki.pdf。なお,この巻頭言の本論冒頭付近で長瀧氏は,「科学者の社会に対する責任」について,「意図的に論文を集めれば,正反対のことでも”科学的に正しい”と主張できる。放射線の影響に関しては膨大な論文がある。自らの主張に都合のよい論文を集めると,個人的,政治的,社会的な主張であっても”科学的に”という言葉で主張できる。様々な主張が科学の名前で発表されると社会は混乱する。日本の現状は混乱していると表現してもおかしくない」と述べたうえで,UNSCEARを科学,ICRPを対処だと論じているのも興味深い。

(3)UNSCEARのパブリケーションサイトから閲覧・ダウンロード可能。英語,フランス語,スペイン語,ロシア語,中国語,アラビア語版が一つのPDFにまとまっている(http://www.unscear.org/unscear/en/publications.html)が日本語版はない。

(4)市民研アーカイブスは,http://archives.shiminkagaku.org/archives/。「BEIR」というキーワードで検索すると,「低線量放射線被曝リスクをめぐる最近の動向 BEIR VII 報告を中心として」というまとめや,同報告書,行政・専門家向けの概要,一般向けの概要がもちろん無料でダウンロードできる。たとえば一般向けの概要は,以下にある。

http://archives.shiminkagaku.org/archives/radi-beir%20public%20new.pdf

(5)専門家による一般向け解説書をていねいに比較し,同じ問題でも評価や表現のちがいにあることを浮き彫りにした論文として,戸田山和久:福島第一原子力発電所事故以降の科学・技術コミュニケーション―放射線リスクを巡って,社会と倫理,第25号【南山大学社会倫理研究所設立30周年記念号】(2011);

http://www.ic.nanzan-u.ac.jp/ISE/japanese/publications/se25.htmlからダウンロードできる。

(6)米本昌平:「社会の中における科学」を語る–これからの科学報道を考える,ジャーナリズム5月号(2011)

(7)林 衛:放射線教育・リテラシーはこれでよいのか–共有すべき原点に立ち返ろう,市民研通信,第9号(2011);PDF版のダウンロードはこちらからhttp://archives.shiminkagaku.org/archives/csijnewsletter_010_hayashi.pdf

(8)近藤宗平:人は放射線になぜ弱いか 第3版,講談社ブルーバックス(1998);舘野之男:放射線と健康,岩波新書(2001)に閾値を探し求める研究姿勢がありありとみてとれる。ここみられる研究伝統が,一部専門家や政府による放射線安全論とどう結びついているのか,科学史的検討が求められる(期待したい)。

(9)たとえば,津久井淑子Q・藤田晢也A:放射線で癌はどのように発生するか,パストゥール通信新春号(2012)。病理学者としてがんの自然史を長年研究されてきた藤田氏に対するQ&A形式。ここで述べられているとおり,がんの始まりから進行がんに至るまでには平均25年近くかかるのであれば,1986年のチェルノブイリ事故の発がん影響が本格的に明らかになるのもこれからだと考えられる。

(10)科学,2011年11月号特集:チェルノブイリの教えのなかで,崎山比早子:チェルノブイリ大惨事による健康影響の実相:二つの報告書から──無視され続けてきたがん以外の健康被害のレビューから。また,同特集には,今中哲二:”100ミリシーベルト以下は影響ない”は原子力村の新たな神話か?;鷲谷いづみ:原子力災害が野生生物と生態系にもたらす影響と人々──チェルノブイリからの示唆も掲載されている。

(11)原子力安全委員会・放射線障害防止基本部会低線量放射線影響分科会報告『低線量放射線リスクの科学的基盤—-現状と課題』p12にも,「不安定型染色体異常は,年齢ならびに集積線量に比例して有意に増加した」とのレビュー記述あり。http://www.nsc.go.jp/senmon/shidai/houbou/houbou001/ssiryo5_1.pdfからダウンロードした。報告書表紙には,「平成16(2004)年3月」とある。ICRP,UNSCEAR,BEIRと通じる考えが隠れ,原発震災後,”ジャパン・スタンダード”が表にでてきた原因の究明も必要だろう。

(12)風評なき「風評被害」は,汚染という加害の責任を消費者に転嫁し,生産者への償いを「基準値以下」に限定しようというすりかえを招きかねない。別途論じたい大問題だ。この問題については,小山真人:ブランドを守るために生産者のプライド持て,静岡新聞 時評,2012年3月7日も参考になる。

http://sk01.ed.shizuoka.ac.jp/koyama/public_html/etc/opinion/jihyo53.html

でも閲覧できる。