【報告】 市民研合宿・信州ツアー「本の文化を探る」

報告者:瀬野豪志(市民研「図書館プロジェクト」世話人)

PDFはこちらから 全行程 <1日目> 2024年10月10日(木) 「移住の暮らし」をつくる人に会いに行く 〜長野県の富士見町へ 市民研事務所前、東京湯島から出発

- 八ヶ岳山麓の「富士見町」へ

- 富士見駅集合 信州に移住した、伊東忍さん、環境倫理学者の鬼頭秀一さんと合流

- 富士見町に移住して「家電を使わない暮らし」を実践する、増村江利子さん

- 「富士見 森のオフィス Living」に宿泊 10名前後の小グループの合宿にオススメ

- まちライブラリー@My Book Station 茅野駅

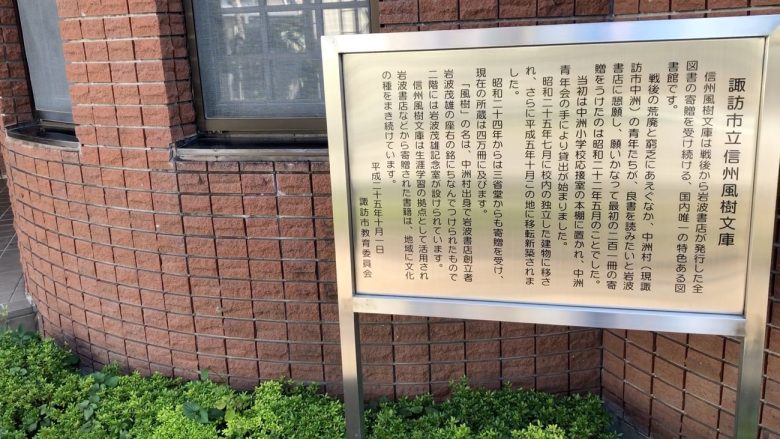

- 信州風樹文庫

- 塩尻市立図書館

<1日目> 2024年10月10日(木)

東京湯島の事務所前から、1日目の目的地である長野県諏訪郡の富士見町へ出発しました。「財布を忘れた」と思ったら荷物に入れていたという瀬野の小ボケがあり、予定より10分ほど遅れて午前10時10分の出発です。 Pic. 1 市民研事務所前、普段見慣れた東京湯島から出発

Pic. 1 市民研事務所前、普段見慣れた東京湯島から出発  Pic. 2 中央自動車道、談合坂のあたりから青空に

Pic. 2 中央自動車道、談合坂のあたりから青空に  Pic. 3 小淵沢から富士見町へ 縄文遺跡や「御柱」の矢印にも目が行きます

Pic. 3 小淵沢から富士見町へ 縄文遺跡や「御柱」の矢印にも目が行きます ① 八ヶ岳山麓の「富士見町」へ

中央自動車道の談合坂のあたりから、ドライブには絶好の秋日和になってきました。小淵沢ICで降りてから八ヶ岳山麓の富士見町への道では、何度も声が出てしまいました。絵に描いたような青空の下に広がる高原を走り抜けていきます。数時間前にいた東京の空はなんだったのでしょう。天候の偶然もありますが、同じ一日の空とはとても思えません。こんな風景のところに来てしまうと、つい、こういうところで生活したいと思い、これまでとは違う人生を想像してしまいます。 道沿いには、ちらほら、「縄文遺跡」を見かけます[1]。このあたりに移住したら考古学を始めてしまうかもしれない、縄文時代はこのあたりが「都会」かもしれませんね、なんて話をしているうちに、富士見の町に入ってきました。 「今回はエコ運転でした」とナビが高らかに告げて、予定通り13時少し前にJR中央本線の富士見駅に到着しました。 Pic. 4 JR中央本線富士見駅、上田さん「洒落た感じの駅なんだね」

Pic. 4 JR中央本線富士見駅、上田さん「洒落た感じの駅なんだね」➁ 富士見駅集合 信州に移住した、伊東忍さん、環境倫理学者の鬼頭秀一さんと合流

富士見駅は、登山客にも利用されてきた高原の駅といった感じで、駅前といい、駅舎といい、かつての鉄道の懐かしい雰囲気がまだ残っています。ここで、信州に移住した、市民研会員で軽井沢在住の伊東忍さん、富士見町近隣の原村に在住の環境倫理学者、鬼頭秀一さんと合流しました。 Pic. 5 伊東忍さんからも撮られています

Pic. 5 伊東忍さんからも撮られています  Pic. 6 地元在住の鬼頭さんもご存知、富士見駅前の「KIZASHI Station」で昼食 地元の食材を活かした料理がある富士見駅前の「KIZASHI Station」で、鬼頭さんの移住生活の話を聞きながら、昼食をとりました。まず、このあたりは、昼夜の気温差があるようです。移住してからの生活、暖房、燃料などについての話から、この地域の生産品や歴史の話になりました。富士見町は昭和40年代くらいまで「天然氷」の産地で、「KIZASHI station」にはその頃の写真が展示されていました。八ヶ岳や南アルプスからの湧き水があることから、富士見町のあたりは諏訪の銘酒との深い関係もあるようです[2]。

Pic. 6 地元在住の鬼頭さんもご存知、富士見駅前の「KIZASHI Station」で昼食 地元の食材を活かした料理がある富士見駅前の「KIZASHI Station」で、鬼頭さんの移住生活の話を聞きながら、昼食をとりました。まず、このあたりは、昼夜の気温差があるようです。移住してからの生活、暖房、燃料などについての話から、この地域の生産品や歴史の話になりました。富士見町は昭和40年代くらいまで「天然氷」の産地で、「KIZASHI station」にはその頃の写真が展示されていました。八ヶ岳や南アルプスからの湧き水があることから、富士見町のあたりは諏訪の銘酒との深い関係もあるようです[2]。  Pic. 7 「KIZASHI Station」の料理、地元の野菜が美味しい

Pic. 7 「KIZASHI Station」の料理、地元の野菜が美味しい  Pic. 8 「KIZASHI Station」店内、富士見町が「天然氷」の産地だった頃の写真

Pic. 8 「KIZASHI Station」店内、富士見町が「天然氷」の産地だった頃の写真  Pic. 9 「富士見 森のオフィス」

Pic. 9 「富士見 森のオフィス」 ③ 富士見町に移住して「家電を使わない暮らし」を実践する、増村江利子さん

14時から増村江利子さんとお話をする「富士見 森のオフィス」[3]へ。ここは、シェアオフィスのようなところで、仕事や会議ができる棟と、少人数で宿泊ができる棟があります。職員の方の話によると、「富士見 森のオフィス」になる以前はある大学のセミナーハウスだったとのことで、当日の様子を見た限りでは、利用者には若い人が多いようでした。聞こえてくる声からすると、各地から人が集まっており、いろんな交流ができる場所になっているようです。富士見町のあたりには、このような場所で仕事やつながりを生み出していく人々がいるのでしょう。 Pic. 10 「富士見 森のオフィス」にて、増村江利子さん 増村さんとのお話は、和やかな雰囲気で2時間近く続きました。和室でリラックスしてお話できましたし、WEBマガジン「greenz.jp[4]」で全国各地のいろんな人々を取材されてきた増村さんのお仕事柄かお人柄か、こちらも話しやすいように応じてくださったところが大きかったように思います。 増村さんが移住したきっかけについてのお話から始まりましたが、元々は、東京で仕事をして、共稼ぎで「今だけちょっと贅沢しようか」くらいの気持ちで、なかなかのお家賃のエリアにあるマンションで暮らしていたのだそうです。しかし、最初のお子さんを出産した直後の2011年3月に起きた東日本大震災で、「対処のしようのない、見えない怖さ」を感じて、母親として心配になり、水や電気のことを考えるようになったのだそうです。増村さんにとっての「移住」は、あの震災をきっかけにして一度は成り立っていた生活を考え直すことから始まっていて、いろんな経緯があってのことのようでした。 増村さんが富士見町へ移住するのを考えるようになったのは、取材で初めて来たときに見た「湧水」がきっかけで、飲んでみたらひんやりと美味しかったことや、その湧水がある森の静謐な雰囲気に魅力を感じて「ここで暮らしてみたい」と思ったのだそうですが、水源としての「湧水」が見えるところで暮らしているからこそ、蛇口から出てくる水というよりも、水の利用の全体像にも目を向けられるからだと言います。 移住してから「家電を使わない」生活になっていった過程のお話は、体験談として実に面白いものでした。電気を使うことが気になって始めたところ、まず冷蔵庫をやめてみたら、本当に冷蔵庫が必要なものがそれほどないことがわかり、冷蔵庫を手放したら「静か」になったことに(それまで「音」が鳴っていたことに)気づく、というように、少しずつ、ひとつひとつ、あっそうなんだ、と発見して、嬉しいことも増えていったようです。それから、掃除機、電子レンジ、炊飯器をやめていって、そして、「最後の砦」の洗濯機をやめてみたものの、これは大変になることがわかって、洗濯機は戻したそうです。 おそらく、このお話を聞いていた我々の方は皆、「一緒に生活している家族はどう思っているのだろう」と気になり始めていました。そのあたりをうかがってみると、最近、中学生の娘さんからは、ドライヤーを使いたい、プリン作りには冷蔵庫がないと、という訴えがあるそうです。お子さんとはいろいろあるそうで、その都度話し合って、なんらかの方法で折り合いをつけるそうです。そのようなこともあるとはいえ、電子レンジを使わない家庭で育った私自身の経験から考えると、親からの影響とも考えずになんとなく使わないようになることもあるのではないかと思います。 増村さんは、エネルギーをなるべく使わない生活を実践していると同時に、自分たちでつくっていく発想で製品を開発して事業にしています。これも移住した経験がないわたしには興味深いことでした。「竹」からつくるトイレットペーパーについてのお話では、紙や竹といった資源を使う事業としての現実的な問題を把握されていて、その上で、地域のつながりで実現できる製品、事業化の可能性を示されていました。ご近所の工務店「アトリエDEF」との事業では、竹をペレットにして、そのペレットを猫トイレの砂として販売していて、それならば、自社工場で、日本のいろんな地域にある竹が使える、とのこと。地域にある資源を活用して、地域の問題を解決するとともに、小規模の事業でもできることがある。ただし、それは富士見町には移住者でも分け隔てなく関わることができる機会があり、いろんな腕のある仲間がいるからできているということもわかりました。地域でのつながりとは、人のつながりでたいていのことはできてしまうことであり、それができることの広がりになるということが伝わってきました。 増村さんが「移住」を決心することができたのは、富士見町にいた人たちから「仲間がいるから大丈夫だよ」と言ってくれたからなのだそうです。いろんなことに果敢にチャレンジされている増村さんですが、「ひとりではできない。みんなに助けてもらいながら」とのこと。greenzのネットワークの広がり方から実際の「移住」まで通じていることは、面白いと思う人を知り、出会った人と面白いことを切り拓いていく姿勢であり、それが増村さんの根本にあるように感じました。

Pic. 10 「富士見 森のオフィス」にて、増村江利子さん 増村さんとのお話は、和やかな雰囲気で2時間近く続きました。和室でリラックスしてお話できましたし、WEBマガジン「greenz.jp[4]」で全国各地のいろんな人々を取材されてきた増村さんのお仕事柄かお人柄か、こちらも話しやすいように応じてくださったところが大きかったように思います。 増村さんが移住したきっかけについてのお話から始まりましたが、元々は、東京で仕事をして、共稼ぎで「今だけちょっと贅沢しようか」くらいの気持ちで、なかなかのお家賃のエリアにあるマンションで暮らしていたのだそうです。しかし、最初のお子さんを出産した直後の2011年3月に起きた東日本大震災で、「対処のしようのない、見えない怖さ」を感じて、母親として心配になり、水や電気のことを考えるようになったのだそうです。増村さんにとっての「移住」は、あの震災をきっかけにして一度は成り立っていた生活を考え直すことから始まっていて、いろんな経緯があってのことのようでした。 増村さんが富士見町へ移住するのを考えるようになったのは、取材で初めて来たときに見た「湧水」がきっかけで、飲んでみたらひんやりと美味しかったことや、その湧水がある森の静謐な雰囲気に魅力を感じて「ここで暮らしてみたい」と思ったのだそうですが、水源としての「湧水」が見えるところで暮らしているからこそ、蛇口から出てくる水というよりも、水の利用の全体像にも目を向けられるからだと言います。 移住してから「家電を使わない」生活になっていった過程のお話は、体験談として実に面白いものでした。電気を使うことが気になって始めたところ、まず冷蔵庫をやめてみたら、本当に冷蔵庫が必要なものがそれほどないことがわかり、冷蔵庫を手放したら「静か」になったことに(それまで「音」が鳴っていたことに)気づく、というように、少しずつ、ひとつひとつ、あっそうなんだ、と発見して、嬉しいことも増えていったようです。それから、掃除機、電子レンジ、炊飯器をやめていって、そして、「最後の砦」の洗濯機をやめてみたものの、これは大変になることがわかって、洗濯機は戻したそうです。 おそらく、このお話を聞いていた我々の方は皆、「一緒に生活している家族はどう思っているのだろう」と気になり始めていました。そのあたりをうかがってみると、最近、中学生の娘さんからは、ドライヤーを使いたい、プリン作りには冷蔵庫がないと、という訴えがあるそうです。お子さんとはいろいろあるそうで、その都度話し合って、なんらかの方法で折り合いをつけるそうです。そのようなこともあるとはいえ、電子レンジを使わない家庭で育った私自身の経験から考えると、親からの影響とも考えずになんとなく使わないようになることもあるのではないかと思います。 増村さんは、エネルギーをなるべく使わない生活を実践していると同時に、自分たちでつくっていく発想で製品を開発して事業にしています。これも移住した経験がないわたしには興味深いことでした。「竹」からつくるトイレットペーパーについてのお話では、紙や竹といった資源を使う事業としての現実的な問題を把握されていて、その上で、地域のつながりで実現できる製品、事業化の可能性を示されていました。ご近所の工務店「アトリエDEF」との事業では、竹をペレットにして、そのペレットを猫トイレの砂として販売していて、それならば、自社工場で、日本のいろんな地域にある竹が使える、とのこと。地域にある資源を活用して、地域の問題を解決するとともに、小規模の事業でもできることがある。ただし、それは富士見町には移住者でも分け隔てなく関わることができる機会があり、いろんな腕のある仲間がいるからできているということもわかりました。地域でのつながりとは、人のつながりでたいていのことはできてしまうことであり、それができることの広がりになるということが伝わってきました。 増村さんが「移住」を決心することができたのは、富士見町にいた人たちから「仲間がいるから大丈夫だよ」と言ってくれたからなのだそうです。いろんなことに果敢にチャレンジされている増村さんですが、「ひとりではできない。みんなに助けてもらいながら」とのこと。greenzのネットワークの広がり方から実際の「移住」まで通じていることは、面白いと思う人を知り、出会った人と面白いことを切り拓いていく姿勢であり、それが増村さんの根本にあるように感じました。 ④ 「富士見 森のオフィス Living」10名前後の小グループの合宿にオススメ

増村さんとのお話が終わった後、そのまま「富士見 森のオフィス」[3]に滞在しました。「富士見 森のオフィス」には、貸切りで利用できる宿泊棟(「Living」)があり、とても綺麗な施設でした。夕食は買い出しと簡単な調理で用意し、乾杯、秋の長い夜話をゆっくり楽しみました。 Pic. 11 「富士見 森のオフィス Living」 今晩はここで夕食、宿泊

Pic. 11 「富士見 森のオフィス Living」 今晩はここで夕食、宿泊  Pic. 12 夕食の準備は、さすがの手慣れた手つきで

Pic. 12 夕食の準備は、さすがの手慣れた手つきで <2日目> 2024年10月11日(金)

Pic. 13 「富士見 森のオフィス」から 茅野、塩尻へ出発 夜はぐっすり、朝は起こされるという始末で、わたしは「森のオフィス」でくつろいでしまいましたが、2日目は、午前9時に富士見町から出発し、諏訪湖の方へ出て、茅野、塩尻へと図書館を巡ります。今日も気持ちのいい天気です。 2日目の最初の目的地は、茅野駅にある「まちライブラリー」なのですが、予定にはない寄り道をしました。そのひとつは、原村の「八ヶ岳中央農業実践大学校」です[5]。ここもまた声が出るほど景色が素晴らしいところです。牧場がある広大な敷地に、戦前からあるからか、かつての雰囲気が感じられる施設があり、ここで生産された農産物の直売所はとても綺麗で品物も豊富でした。ハロウィンの前ということで、転がっているオレンジ色のかぼちゃが緑の芝生に映えて、とても鮮やかでした。農業体験のワークショップなどのイベントも盛んにやっているようでしたが、このように手入れが行き届いている場所に来たのは初めてでした。

Pic. 13 「富士見 森のオフィス」から 茅野、塩尻へ出発 夜はぐっすり、朝は起こされるという始末で、わたしは「森のオフィス」でくつろいでしまいましたが、2日目は、午前9時に富士見町から出発し、諏訪湖の方へ出て、茅野、塩尻へと図書館を巡ります。今日も気持ちのいい天気です。 2日目の最初の目的地は、茅野駅にある「まちライブラリー」なのですが、予定にはない寄り道をしました。そのひとつは、原村の「八ヶ岳中央農業実践大学校」です[5]。ここもまた声が出るほど景色が素晴らしいところです。牧場がある広大な敷地に、戦前からあるからか、かつての雰囲気が感じられる施設があり、ここで生産された農産物の直売所はとても綺麗で品物も豊富でした。ハロウィンの前ということで、転がっているオレンジ色のかぼちゃが緑の芝生に映えて、とても鮮やかでした。農業体験のワークショップなどのイベントも盛んにやっているようでしたが、このように手入れが行き届いている場所に来たのは初めてでした。  Pic. 14 赤岳(一番高い奥)、阿弥陀岳(一番高い手前)、横岳(中央ギザギザ)

Pic. 14 赤岳(一番高い奥)、阿弥陀岳(一番高い手前)、横岳(中央ギザギザ)  Pic. 15 「八ヶ岳中央農業実践大学校」 直売所、ソフトクリームもあります もう一つの嬉しい寄り道は、茅野駅に到着したのですが、駐車場近くの建物(美術館)の外観から見えていた図書館を「まちライブラリー」と勘違いしてしまい、その入り口で遭遇した「きのこ中毒防止展」です。実物の採れたてのきのこがこれほど集められているなんて、どこにあるでしょうか。「食」「不食」「毒」と分類されたきのこが(我々には、たくさん)並べられていました。「主催きのこ同好会 後援茅野市」と書かれていましたから、地元の方々による毎年恒例の「きのこ中毒防止展」なのでしょう。会長さんがいらして(これだけのきのこがあっても)「今年は少なくて申し訳ない」「年々採れなくなっている。10年前の5分の1」とおっしゃり、ご自身が毒きのこにあたってしまったときの生々しい体験談やらなんやら、地元の人しかできない「きのこ」の話が詳しすぎて、つい、長居してしまいました。

Pic. 15 「八ヶ岳中央農業実践大学校」 直売所、ソフトクリームもあります もう一つの嬉しい寄り道は、茅野駅に到着したのですが、駐車場近くの建物(美術館)の外観から見えていた図書館を「まちライブラリー」と勘違いしてしまい、その入り口で遭遇した「きのこ中毒防止展」です。実物の採れたてのきのこがこれほど集められているなんて、どこにあるでしょうか。「食」「不食」「毒」と分類されたきのこが(我々には、たくさん)並べられていました。「主催きのこ同好会 後援茅野市」と書かれていましたから、地元の方々による毎年恒例の「きのこ中毒防止展」なのでしょう。会長さんがいらして(これだけのきのこがあっても)「今年は少なくて申し訳ない」「年々採れなくなっている。10年前の5分の1」とおっしゃり、ご自身が毒きのこにあたってしまったときの生々しい体験談やらなんやら、地元の人しかできない「きのこ」の話が詳しすぎて、つい、長居してしまいました。  Pic. 16 茅野の「きのこ中毒防止展」 美味しそうな毒きのこ

Pic. 16 茅野の「きのこ中毒防止展」 美味しそうな毒きのこ ⑤ まちライブラリー@My Book Station 茅野駅[6]

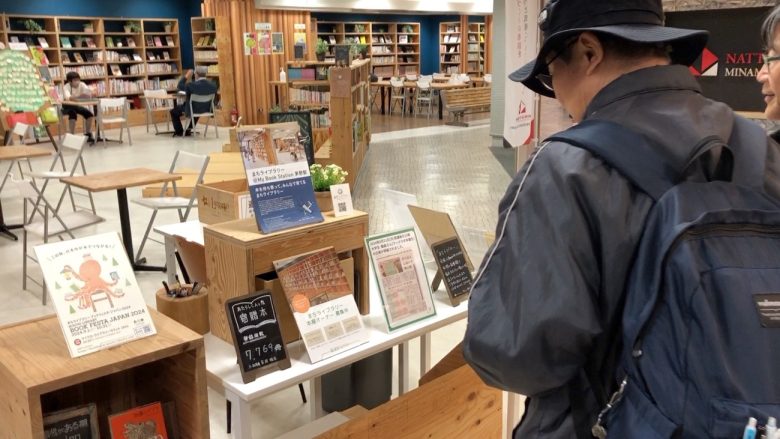

さて、寄り道の「きのこ」で時間を使ってしまいましたが、「まちライブラリー」を探して歩くと、茅野駅の通路にポストのような本棚がいくつか置かれているのに気づきました。まちライブラリーの案内があり、どこにあるのかもわかりました。ひとつひとつが、誰かの本棚のようです。 Pic. 17 「まちライブラリー@My Book Station 茅野駅」 茅野駅の通路にあった本棚

Pic. 17 「まちライブラリー@My Book Station 茅野駅」 茅野駅の通路にあった本棚  Pic. 18 「まちライブラリー@My Book Station 茅野駅」 商業施設の一角にある 「まちライブラリー@My Book Station 茅野駅」は、「本を持ち寄って、みんなで育てるまちライブラリー」というコンセプトで、市民からの寄贈本が集められており、本やボードなどにメッセージが書き込まれるようになっていて、本を通して利用者同士でコミュニケーションができるようにする工夫がいくつもありました。誰でも気軽に立ち寄ってゆっくりできるようなスペースになっていて、駅とつながっている商業施設の一角にある開放的な店舗のようですし、テーブルや椅子がたくさんあるので、休憩や待ち合わせにも利用しやすいでしょう。 会員になると、本を借りられて、イベントを開催することができ、このまちライブラリーでやりたいことの意見交換に参加でき、有料で「自分の本棚」のオーナーにもなれます。地元出身の創業者による出版社「みすず書房」「岩波書店」にちなんだライブラリーがある蓼科親湯温泉の本棚もありました[7]。 このまちライブラリーでは、読んで欲しい本をおすすめし合うことが、利用者によって仕掛けられるようになっています。そうなれば、どんな本棚になっているか、その変化が気になってくるということもあるでしょう。利用すればするほど、おすすめした本が利用されているか、書き込んだメッセージに反応があるか、ちょっと様子を見にいこうということにもなるのではないでしょうか。

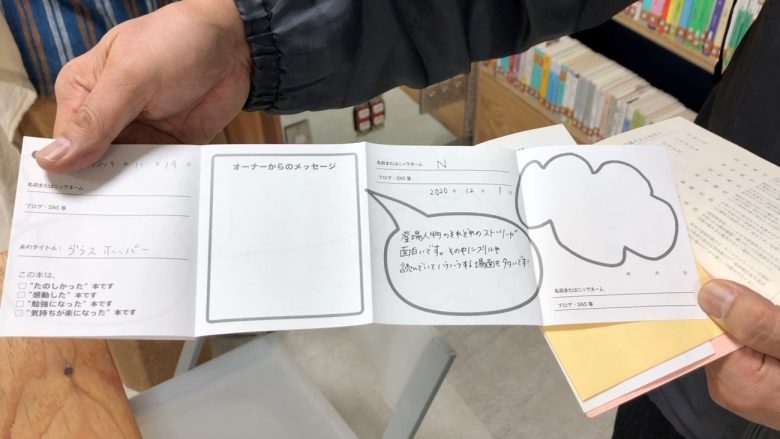

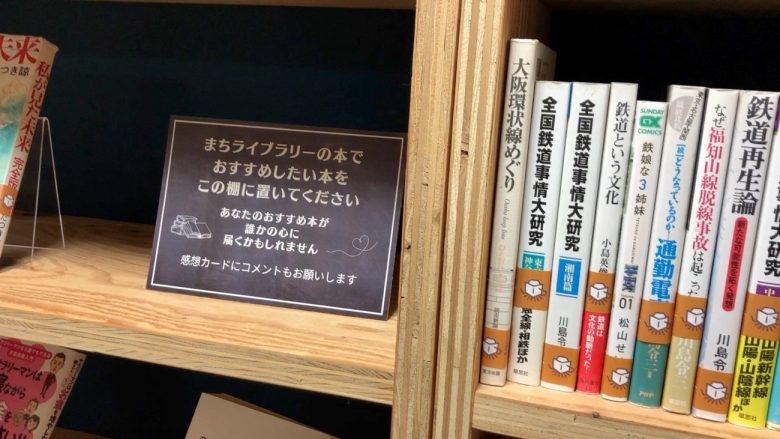

Pic. 18 「まちライブラリー@My Book Station 茅野駅」 商業施設の一角にある 「まちライブラリー@My Book Station 茅野駅」は、「本を持ち寄って、みんなで育てるまちライブラリー」というコンセプトで、市民からの寄贈本が集められており、本やボードなどにメッセージが書き込まれるようになっていて、本を通して利用者同士でコミュニケーションができるようにする工夫がいくつもありました。誰でも気軽に立ち寄ってゆっくりできるようなスペースになっていて、駅とつながっている商業施設の一角にある開放的な店舗のようですし、テーブルや椅子がたくさんあるので、休憩や待ち合わせにも利用しやすいでしょう。 会員になると、本を借りられて、イベントを開催することができ、このまちライブラリーでやりたいことの意見交換に参加でき、有料で「自分の本棚」のオーナーにもなれます。地元出身の創業者による出版社「みすず書房」「岩波書店」にちなんだライブラリーがある蓼科親湯温泉の本棚もありました[7]。 このまちライブラリーでは、読んで欲しい本をおすすめし合うことが、利用者によって仕掛けられるようになっています。そうなれば、どんな本棚になっているか、その変化が気になってくるということもあるでしょう。利用すればするほど、おすすめした本が利用されているか、書き込んだメッセージに反応があるか、ちょっと様子を見にいこうということにもなるのではないでしょうか。  Pic. 19 「まちライブラリー@My Book Station 茅野駅」本に入っているメッセージカード

Pic. 19 「まちライブラリー@My Book Station 茅野駅」本に入っているメッセージカード  Pic. 20 「まちライブラリー@My Book Station 茅野駅」おすすめの本を置いておく棚

Pic. 20 「まちライブラリー@My Book Station 茅野駅」おすすめの本を置いておく棚  Pic. 21「まちライブラリー@My Book Station 茅野駅」 有料オーナーによる「自分の本棚」

Pic. 21「まちライブラリー@My Book Station 茅野駅」 有料オーナーによる「自分の本棚」  Pic. 22「信州風樹文庫」

Pic. 22「信州風樹文庫」  Pic. 23 「信州風樹文庫」 2階には岩波茂雄記念室があり、岩波書店関連の寄贈資料や古い本がある

Pic. 23 「信州風樹文庫」 2階には岩波茂雄記念室があり、岩波書店関連の寄贈資料や古い本がある ⑥ 信州風樹文庫[8]

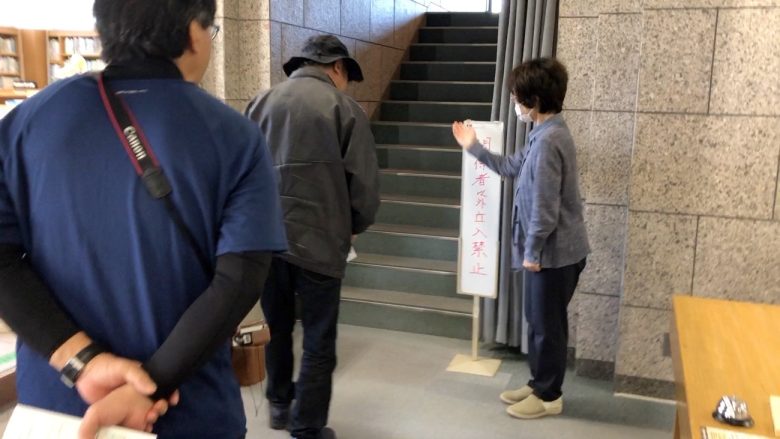

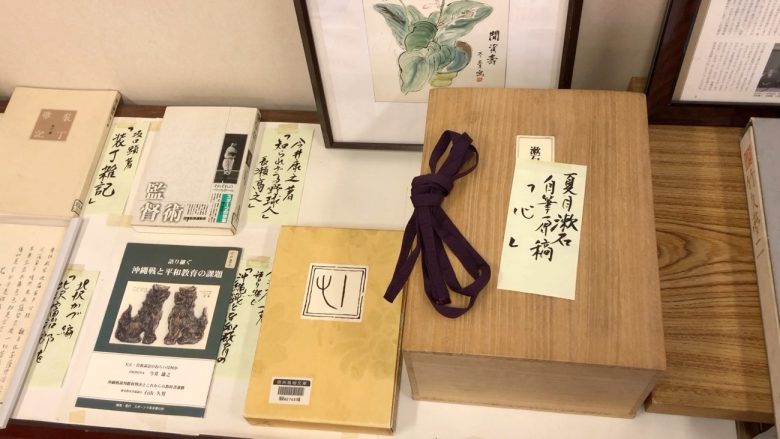

茅野駅から車で10分ほどの、諏訪市中洲という地域の住宅街の中にある「信州風樹文庫」は、岩波書店の創業者である岩波茂雄の出身地にあります。戦後の1947年に「地元中洲村の青年たちが良書に接し勉強したいという熱意に応えて、岩波書店が全出版物の寄贈を約束、最初の201冊の寄贈を受けた」ことに由来し、それ以来、岩波書店が発行した全ての本が寄贈されているという国内唯一の図書館です。 最初は、地元の中洲小学校応接室に開設され、独立、改築、移転を経て、1993年に現在の建物になったとのことで、その移転の際には「児童とPTAらが新旧建物間に整列し、図書を1冊ずつ手渡しで運んだ」というエピソードもあります。現在は、諏訪市立の図書館になっていますが、地域の人々によって支えられてきた私設の図書館としての歴史があります。 我々の様子がいかにも「図書館関係者」のような感じだったようで、職員の方から声をかけてくださって、「関係者以外立入禁止」のカーテンを開けて、2階の資料室(岩波茂雄記念室、1947年以前の岩波書店の本などがある閉架書庫)へ案内していただきました。 ここでもまた、声が出てしまいました。風樹文庫は、岩波書店の関係者の方々が訪問するところでもあるようで、他の図書館にはないような希少本、関係者が持っていた資料、夏目漱石の『こころ』の直筆原稿のような著者の資料などが寄贈されており、岩波茂雄の歴史的な資料があるところだろうとは思っていましたが、岩波書店関連のアーカイブとも言える資料群は予想以上でした。「もう手狭になっていて」とこぼしていらっしゃいましたが、1947年以前のコレクションが書庫に収められており、岩波書店からの出版物の「全て」の収集にも意欲的なようでした。岩波書店から発行された書籍は、とても貴重なものがありますから、もし、近くに住んでいたら「友の会」に入って通うでしょう。 信州風樹文庫は、地域の人々が利用するための公共図書館でありながら、岩波書店のアーカイブズの図書館でもある。その両面が、岩波書店創業者の故郷の町のなかで共存していました。 Pic. 24 「信州風樹文庫」 夏目漱石自筆原稿『心』

Pic. 24 「信州風樹文庫」 夏目漱石自筆原稿『心』  Pic. 25「信州風樹文庫」 1947年に最初の201冊を運んできたときのリュックサック

Pic. 25「信州風樹文庫」 1947年に最初の201冊を運んできたときのリュックサック ⑦ 塩尻市立図書館

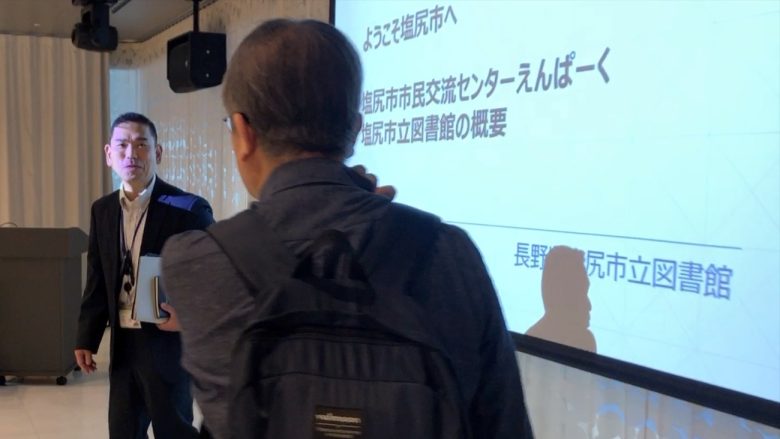

この旅も終わりが近づいてきました。諏訪湖から塩尻峠を越えて、最後の目的地、塩尻市立図書館へ。 塩尻市立図書館は、塩尻駅近くの市民交流センター(えんぱーく)にあります。現在、改修工事中で、残念ながら館内は見学できない状態だったのですが、あえてお話をうかがいたいと申し込んでいたところ、なんと、今年(2024年)の4月から館長をされている矢澤昭義さんが応じてくださいました。塩尻市立図書館には、全国から視察に来る訪問者があり、事前の申し込みがなくてもその筋の人だとわかるので、声をかけて案内することもあるのだそうです。今回の我々の訪問についても、ある市民研会員の方から元館長さんに情報が伝わり、元館長さんから矢澤館長にも連絡があり、我々は「元館長の筋」の者ではないかと思われていたようです。このように対応してくださるところからしても、従来の公共図書館とは違うような気がします。 Pic. 26 塩尻市立図書館 カーテンを開けると劇場?

Pic. 26 塩尻市立図書館 カーテンを開けると劇場?  Pic. 27 塩尻市立図書館 この部屋は「えんぱーく」の施設で、椅子が出てきて100名弱入る 矢澤館長の案内で「バックヤード」に入っていくと、なんと、これまた驚きました。「うわあ、すごい」部屋・・・というより、げ、劇場じゃないですか。「ここで、本の寺子屋をやっています」と、矢澤館長。 「信州しおじり 本の寺子屋」は、著者、作家、研究者、評論家などの「本」の著名人を招いて毎年行われている年間シリーズの講座で、矢澤館長はその事業の立ち上げ(2012年)に関わっていたのだそうです。民間の出版社、作家らと関わるこのような事業を市の公共図書館が始めるにあたっては、市の予算として認められる過程で、事業としての日程との兼ね合いで、最初はヒヤヒヤしながら始められたそうです。 また、この施設で「本の寺子屋」が開催できるのは、「子育て支援・青少年交流」「シニア活動支援」「ビジネス支援」「市民活動支援」と連携する複合的な市民交流センター(えんぱーく)の中に図書館がつくられているからであるようです。「本の寺子屋」は、公共図書館だけではできない、信州の「本の文化」を発信する拠点になっているといえます。 はじめに、矢澤館長から、塩尻市立図書館の概要、現状のデータについての説明があり、これまでに実施されている取り組みが紹介されました。まず、館内の書架を工夫するアイデアが多くあり、通常の本の分類での配架だけでなく、「スペース」の使い方や、「利用者」の動きがいろんな角度からイメージされている印象を受けました。1日目に富士見町でお会いした増村さんが「塩尻の図書館では、学生が遊ぶように勉強している、市民に愛される場所になっている」と身体を動かしながらおっしゃっていたのを思い出しました。 そして、塩尻市立図書館でもこの地域特有の資源が活かされており、塩尻ゆかりの「筑摩書房」(創業者の古田晁は塩尻出身)のコレクションや、塩尻の特産品であるワインについてのコーナーがあります。その書架にはワイン(空きボトル)が並んでいて、ソムリエになった職員の方もいらっしゃるとのことです。 こちらからの質問として、市民が自分で「調べる」活動をしていくために公共図書館は重要なのではないかという観点から、塩尻私立図書館での「調べる」支援の可能性についてうかがいました。まず一つには、市民が利用する複合的な施設であることを活かして、たとえばハローワーク、教育・子育てなどの目的で、市民が「えんぱーく」を利用する際に、図書館で関連情報を詳しく調べられるようにするということ、そして、二つ目に、「えんぱーく」での連携の一つである「ビジネス支援」において、これまでにも企業での問題解決の支援、起業・創業の相談などが行われており、地元の問題解決のための支援や、企業などとの連携がイメージされやすいようでした。複合的な施設での連携が期待されている公共図書館としては、塩尻の市民がどのように生活しているのか、地元の企業でどのような問題があるのかなどを「調べる支援」の連携にうまくつなげることが大切なのかもしれません。 矢澤館長は、諏訪湖でのスポーツイベントに参加されたときのことを楽しく話されていたり、茅野のまちライブラリーでのイベントに参加されていたり、昔気質の大工さんだったお父さんと一緒に子どもの頃がモデルになっている絵本が地域紙で紹介されていたりするところからして、この地域からのいろんな交流を広く持っている方のようでした[10]。あらためて、「岩波書店」「筑摩書房」「みすず書房」などのような出版社を創った人物がこの地域から生まれたのはなぜか、それは矢澤館長も気になっているとおっしゃっていました。

Pic. 27 塩尻市立図書館 この部屋は「えんぱーく」の施設で、椅子が出てきて100名弱入る 矢澤館長の案内で「バックヤード」に入っていくと、なんと、これまた驚きました。「うわあ、すごい」部屋・・・というより、げ、劇場じゃないですか。「ここで、本の寺子屋をやっています」と、矢澤館長。 「信州しおじり 本の寺子屋」は、著者、作家、研究者、評論家などの「本」の著名人を招いて毎年行われている年間シリーズの講座で、矢澤館長はその事業の立ち上げ(2012年)に関わっていたのだそうです。民間の出版社、作家らと関わるこのような事業を市の公共図書館が始めるにあたっては、市の予算として認められる過程で、事業としての日程との兼ね合いで、最初はヒヤヒヤしながら始められたそうです。 また、この施設で「本の寺子屋」が開催できるのは、「子育て支援・青少年交流」「シニア活動支援」「ビジネス支援」「市民活動支援」と連携する複合的な市民交流センター(えんぱーく)の中に図書館がつくられているからであるようです。「本の寺子屋」は、公共図書館だけではできない、信州の「本の文化」を発信する拠点になっているといえます。 はじめに、矢澤館長から、塩尻市立図書館の概要、現状のデータについての説明があり、これまでに実施されている取り組みが紹介されました。まず、館内の書架を工夫するアイデアが多くあり、通常の本の分類での配架だけでなく、「スペース」の使い方や、「利用者」の動きがいろんな角度からイメージされている印象を受けました。1日目に富士見町でお会いした増村さんが「塩尻の図書館では、学生が遊ぶように勉強している、市民に愛される場所になっている」と身体を動かしながらおっしゃっていたのを思い出しました。 そして、塩尻市立図書館でもこの地域特有の資源が活かされており、塩尻ゆかりの「筑摩書房」(創業者の古田晁は塩尻出身)のコレクションや、塩尻の特産品であるワインについてのコーナーがあります。その書架にはワイン(空きボトル)が並んでいて、ソムリエになった職員の方もいらっしゃるとのことです。 こちらからの質問として、市民が自分で「調べる」活動をしていくために公共図書館は重要なのではないかという観点から、塩尻私立図書館での「調べる」支援の可能性についてうかがいました。まず一つには、市民が利用する複合的な施設であることを活かして、たとえばハローワーク、教育・子育てなどの目的で、市民が「えんぱーく」を利用する際に、図書館で関連情報を詳しく調べられるようにするということ、そして、二つ目に、「えんぱーく」での連携の一つである「ビジネス支援」において、これまでにも企業での問題解決の支援、起業・創業の相談などが行われており、地元の問題解決のための支援や、企業などとの連携がイメージされやすいようでした。複合的な施設での連携が期待されている公共図書館としては、塩尻の市民がどのように生活しているのか、地元の企業でどのような問題があるのかなどを「調べる支援」の連携にうまくつなげることが大切なのかもしれません。 矢澤館長は、諏訪湖でのスポーツイベントに参加されたときのことを楽しく話されていたり、茅野のまちライブラリーでのイベントに参加されていたり、昔気質の大工さんだったお父さんと一緒に子どもの頃がモデルになっている絵本が地域紙で紹介されていたりするところからして、この地域からのいろんな交流を広く持っている方のようでした[10]。あらためて、「岩波書店」「筑摩書房」「みすず書房」などのような出版社を創った人物がこの地域から生まれたのはなぜか、それは矢澤館長も気になっているとおっしゃっていました。  Pic. 28 塩尻市立図書館の矢澤昭義館長 塩尻から東京への帰路についても、車内では塩尻市立図書館の話が続いていました。体格のいい矢澤館長は何をしていたのだろうとか、おいそれとはできないワインのソムリエになった職員の方は相当熱心に勉強しているはずだ、というように、人についての印象が人には残るものです。 今回の旅は、最初から最後まで、来てみて良かったと思うことの連続でした。その地域特有のものに目を向けて面白く紹介してくれる人がいれば、移住する人も旅する人も馴染みやすいものです。こういうところで生活してみたい、と「馴染み」ができたように思う。その「馴染み」は、その地域の内外の交流でも、その地域で暮らす人々にとっても大切なものになっているわけです。全国各地とのつながりをもたらす出版人や作家、自分たちの読みたい本を集める小さな図書館、市民の活動を支援する公共図書館のような、信州の「本の文化」の発信地があるのも、そうした「馴染み」がたくさんあるからなのでしょう。■ [1] 富士見町【井戸尻遺跡・井戸尻考古館】日本を代表する縄文時代の遺跡 https://www.town.fujimi.lg.jp/site/kanko/pl20.html [2] KIZASHI Station「氷『真澄純氷物語』」https://kizashi-station.com/works/ [3] 富士見 森のオフィス https://www.morino-office.com [4] WEBマガジン「greenz.jp」 https://greenz.jp [5] 八ヶ岳中央農業実践大学校 https://yatsunou.jp/workshop/index.html [6] まちライブラリー@My Book Station 茅野駅 https://machi-library.org/where/detail/6138/ [7] 蓼科親湯温泉 Library Lounge「みすずLounge & Bar」https://www.tateshina-shinyu.com/library/ [8] 信州風樹文庫 https://www.libnet-suwa.gr.jp/sf01/ [9] 塩尻市立図書館 https://www.library-shiojiri.jp [10] 「児童書『みてろよ!父ちゃん‼』 モデルは塩尻市立図書館の矢澤昭義副館長」松本・安曇野・塩尻・木曽 信州の地域紙「市民タイムス」WEB(2023年8月23日付)https://www.shimintimes.co.jp/news/2023/08/post-22992.php

Pic. 28 塩尻市立図書館の矢澤昭義館長 塩尻から東京への帰路についても、車内では塩尻市立図書館の話が続いていました。体格のいい矢澤館長は何をしていたのだろうとか、おいそれとはできないワインのソムリエになった職員の方は相当熱心に勉強しているはずだ、というように、人についての印象が人には残るものです。 今回の旅は、最初から最後まで、来てみて良かったと思うことの連続でした。その地域特有のものに目を向けて面白く紹介してくれる人がいれば、移住する人も旅する人も馴染みやすいものです。こういうところで生活してみたい、と「馴染み」ができたように思う。その「馴染み」は、その地域の内外の交流でも、その地域で暮らす人々にとっても大切なものになっているわけです。全国各地とのつながりをもたらす出版人や作家、自分たちの読みたい本を集める小さな図書館、市民の活動を支援する公共図書館のような、信州の「本の文化」の発信地があるのも、そうした「馴染み」がたくさんあるからなのでしょう。■ [1] 富士見町【井戸尻遺跡・井戸尻考古館】日本を代表する縄文時代の遺跡 https://www.town.fujimi.lg.jp/site/kanko/pl20.html [2] KIZASHI Station「氷『真澄純氷物語』」https://kizashi-station.com/works/ [3] 富士見 森のオフィス https://www.morino-office.com [4] WEBマガジン「greenz.jp」 https://greenz.jp [5] 八ヶ岳中央農業実践大学校 https://yatsunou.jp/workshop/index.html [6] まちライブラリー@My Book Station 茅野駅 https://machi-library.org/where/detail/6138/ [7] 蓼科親湯温泉 Library Lounge「みすずLounge & Bar」https://www.tateshina-shinyu.com/library/ [8] 信州風樹文庫 https://www.libnet-suwa.gr.jp/sf01/ [9] 塩尻市立図書館 https://www.library-shiojiri.jp [10] 「児童書『みてろよ!父ちゃん‼』 モデルは塩尻市立図書館の矢澤昭義副館長」松本・安曇野・塩尻・木曽 信州の地域紙「市民タイムス」WEB(2023年8月23日付)https://www.shimintimes.co.jp/news/2023/08/post-22992.php