21世紀の公害とは何か

―そのとらえ方の提案と「電磁波曝露」での事例分析

上田昌文(NPO法人市民科学研究室)

以下は、岩波書店の総合誌『世界』の2021年3月号に掲載された筆者の論文「新たな公害の世紀 電磁波の人体影響と社会の変容を中心に」を改稿したものです。雑誌掲載にあたって紙数の制限により省いた部分を入れ、注も増やしました。環境問題に取り組んでいる方々に何らかの参考になれば幸いです。

PDFはこちらから

公害と環境問題

1960年代に次々とその深刻な被害が明らかになった四大公害(水俣病、新潟水俣病、イタイイタイ病、四日市公害)は、急激な経済成長のさなか、特定の企業による工業生産の過程で生み出された大量の有毒物が、適正に処理されることなく外部環境に排出されたことに起因する。以来、「公害」の概念は、産業活動による大気や水の激甚な汚染が中心に据えられることになり(67年の公害対策基本法)、74年に定められた公害健康被害補償制度では41地域の大気汚染(第一種、88年に大気汚染改善を理由に指定解除)と水俣病を含む5地域の汚染(第二種)が指定された。そして93年には環境基本法が制定され、公害対策と自然環境保全(72年の自然環境保全法)をあわせて、複雑化する環境問題への対応の政策的枠組みが示されるようになった。

ただ、都市公害、基地公害、食品公害、薬品公害(薬害)、交通公害といった言葉が使われてきたことからもわかるように、「公害」は一般的には、直接の健康被害のみならず生活環境の損壊(そしてそれに由来する生活の質の低下)を引き起こす、なんらかの集合的な事業・活動が関わるものを指すようにもなった。一方、1980年代になって広く用いられるようになった「地球環境問題」という括りでは、自然環境・生態系への負荷や破壊(そして全世界的なその集積)が人類の生存を危うくするとの認識が主軸となり、これまでの「公害」は環境問題の部分的・限定的な事象であると―そしてともすればもうすでに“克服”された過去の出来事であるとの含みも持たせて―語られがちになった[1]。

確かに、地球温暖化、オゾン層の破壊、森林喪失などの環境問題は、四大公害がその典型である、「汚染排出-曝露」が特定の「加害企業-被害者」に対応するという枠組みには収まらないし、直接に健康被害をもたらすわけではない事象も多いため、住民運動や訴訟を通して解決をはかるというやり方が妥当しないことが多い。また、グローバルな問題であればあるほど、たとえ国際条約で何らかの規制を設けたとしても、それに厳格な拘束力を持たせることが難しい。

公害の概念の明快な整理はおぼつかないものの、本稿では、21世紀の環境問題でありながら公害というとらえ方を改めて強く打ち出しておく必要がある事例があることを強調したい。そこでまず、「21世紀の公害」とは何か、その構成要件を私なりにスケッチしてみる。

環境問題と公害をつなぐ概念―「曝露系」

公害という概念には、

(1)何らかの健康影響をもたらす有害因子の曝露や生活の質の低下をもたらす生活環境の破壊がある(この影響を与える・受けるという関係を「曝露系」と呼んでおく)

(2)その曝露系が企業活動など社会的な営みによって持続的に生み出されており、一過性の偶発事例(事故)ではない

(3)曝露系には曝露をもたらす主体・原因が特定できる場合があり、そこから加害責任を追及し対策の手立てを見出していける可能性がある

といった特質があるように思われる。

この「曝露系」の概念を手がかりに、21世紀の公害の構成要件と言えそうな点を【表1】にまとめた。

【表1】 21世紀の公害の構成要件

①【被害】健康障害(急性的/慢性的を問わず)もしくは生活の質の低下(健康障害からくるもの/生活環境の損壊からくるもの)が生じ、それらが相互に連鎖する。

②【経済活動】企業の経済活動や公共事業が関係して生み出されている何らかの影響因子(汚染や破壊をもたらすもの)を含んだ製品・サービス・システムがある。経済活動がグローバル化しているために、場合によっては国を越境しての事象となる。

③【普及・量的拡散】②の製品・サービス・システムを広く普及させる市場メカニズムや支援体制(行政施策を含む)があり、それを多数の市民(住民・消費者・生活者)が享受している。多くの場合、消費財として各家庭への浸透がみられる。

④【背景・相乗性】一次産業の衰退、少子高齢化、インフラなどの老朽化、気候変動による自然災害の激甚化、過度の都市化(の極端な場合としての一極集中)などが、社会の脆弱性の背景になったり、被害を大きくする原因になったりする。

⑤【影響因子の不適切処理のツケ】影響因子を適切に処理したり封じ込めたりすることができないことの結果、新たな曝露のリスクをもたらすことになるものがある。

⑥【リスク評価の困難性】用いられている技術が新しい技術である場合に、その技術に由来する影響因子がいかなるリスクを持つのか不確かな点が多く、また他の影響因子も複合的に関係することもあって、因果関係の特定は一般的に難しい。

⑦【影響・被害の現れ方】胎児、子ども、健康面での弱者といった感受性・脆弱性の高い者にリスクが現れがちで、そのリスクは発達障害からアレルギー疾患、そして発がんや不妊や、心臓血管系疾患、アルツハイマー病まで、ライフステージの全般に及ぶものが多い。

代表的な地球環境問題である温暖化は、必ずしも直接に「曝露系」を構成しなくても、温暖化の亢進によってこれまで表面化しなかった社会の何らかの脆弱性が顕在化し、新たな曝露系を生み出す、ということは考えられる[2]。

例えば、公共事業による自然環境の改変(ダム、道路、埋め立て、干拓、都市開発など多種多様ないわゆる土建事業)は環境破壊としてしばしば問題視され反対運動が起こってきたが、(1)の意味でのヒトにとっての曝露系を作ることはほぼなかった。しかしたとえば温暖化による気象災害の激化に伴って、その自然の改変が人の健康と生命を損ねるリスクを高める局面が出てくるならば、それは「自然改変事業+温暖化」によって新たな曝露系が生まれることになる。これは公共事業ゆえに(2)の遍在化の条件にもあてはまることになり、環境破壊よりもふみこんだ「公害」というとらえ方ができるように思われる。

このことは、たとえば④に関わる事例として、全国で頻発している老朽化した水道管の破裂とそれに起因する地面の陥没の問題にもあてはまる。陥没自体が深刻なダメージである点はむろんのこと、こうした脆弱性が自然災害などと相まってどのような新たな被害を生むかを見据えて、「公害」としての位置づけが必要であるように思える。現在住民に大きな不安と生活へのダメージを与えている、調布市の外環道トンネル工事に伴う陥没事故も、大深度法を適用した地下掘採のリスクを露呈した、今後の地下開発に大きな警鐘を鳴らす、公害といえるだろう。

さらに別の例で言うと、現在、新型コロナウイルス感染症が全世界を揺るがしているが、多くの専門家が指摘するように、森林破壊による生態系の撹乱がパンデミックの発生リスクを高めていることを思えば、一向に止まない破壊的な森林開発は「ウイルス-ヒト感染」の曝露系をもたらしている公害であるとみることもできる[3]。

気候変動による乾燥や降雨量の減少も影響していると推測され、またさらに気候変動を促進する結果をもたらしている、オーストラリア、カリフォリニア、アマゾンなどでの大規模な森林火災は、「地球の肺」を徐々に失っていく事態であるとともに、そこから発生した大量の煤煙がおそらく数百万人規模で呼吸器系疾患のリスクを高めている。つまり直接の曝露系がすでに構成されている。アマゾンの場合でみると、肉牛と大豆の輸出のための森林伐採・放牧が主要因であるため―ブラジルは世界の牛肉消費の約20パーセントを供給している世界最大の牛肉輸出国である―その「公害」を発生させている責任は牛肉の消費者である私たちにも及ぶことになる。

こうした、いわばグローバルな北と南の間の不平等な生態学的交換が、生態系の破壊を促進し、公害として顕在化してくるだろうと考えられる事例は、思いのほか多い。日本が関わっている最近の事例では、パーム油発電やモザンビークでの農業開発事業・ガス油田開発事業を挙げることができるだろう[4]。

化学物質の曝露系からみえること(1)マイクロプラスチック

『世界』2021年3月号の特集「21世紀の公害」で取り上げているいくつかの化学物質―マイクロプラスチック、香りの害、農薬―の問題は、これまでは公害とはみなされてこなかったものばかりだが、【表1】に示したいくつかの特質が顕著であることからすれば、新たな公害とみなしての取り組みが求められるだろう。そのことを具体的に述べてみる。

高田論文が扱う、近年急速に社会問題として認識されてきているマイクロプラスチックでは、プラスチックの使用がそもそも量的にきわめて莫大かつ汎用的である点がやっかいだ(【表1】の②、③に該当:以下同様、番号のみ記載)。そこには越境汚染の様相も加わる(②)。いったん海洋に流出してしまった製品や粒子の回収はきわめて難しく、拡散させてしまった過去の有害化学物質の吸着と濃縮がみられることから(⑤)、海洋生物とヒトへの曝露が深刻なダメージをもたらす恐れがある。プラスチックを生産と排出・廃棄の両面からどう規制していくか、そして微粒子化したものの曝露をどう把握し低減できるか―まさしく大気汚染・水質汚染の対策で導入されてきたモニタリングや規制と類似した手法が検討されなければならない局面を迎えているように思える。

微粒子という点で似た問題を抱えるものとして(⑥)、PM2.5とナノ粒子がある。PM2.5は2006年から設けられた環境基準はあるものの(年平均15μg/m3、日平均35μg/m3)、全国の測定局(約1900箇所)でそれを達成していないところが、越境の問題を抱える場所も含めて(②)、まだ多数ある。また、ナノ粒子は、化粧品、塗料、建設資材に広く用いられている二酸化チタン(TiO2)でみると、職業人の作業空間での濃度規制(0.3mg/m3)を超えるような曝露は一般の使用では生じないので安全上の問題はないとされるが、汎用性の高いものだけにそれがどう環境中に漏れてどれくらいの曝露が生じるかを慎重に推計する必要があるだろう。PM2.5とナノ粒子はそのサイズゆえに、吸引されれば肺の奥深くまで届くことで高いリスクを持つ可能性があること、そして妊娠中の母体から胎児への移行が確認されたとの報告も複数あることを見逃すわけにはいかない(⑦)。

化学物質の曝露系からみえること(2)香りの害

水野論文が扱う香料を含んだ柔軟剤や消臭剤等の問題(香害)では、現実に被害が確認されているにもかかわらず(①)、化学物質過敏症の発症かあるいはそれを誘発しかねない強い不快感や体調悪化を覚える被害者の存在を(⑦)、なぜ企業や行政が正式に認め、被害をなくすために規制をかけないのか、が問われることになる。「大多数の人が無症状でやりすごせるから」「多数の消費者が求めるから(それで儲かるから)」(③)、という理屈は、「感受性・脆弱性の高い者にどうリスクが現れ、それにどう対処するか」が環境・健康問題での今後の基本姿勢になるべきことを思うなら、まったくの時代錯誤と言うべきだろう。タバコの副流煙被害と構造が共通するが、公害の「被害-加害」のとらえ方を適用しての対処が求められる。

殺菌・除菌・消臭のために界面活性剤や殺菌剤を常用することが、長い目で見てどう健康に影響するか、という点も問題だ。皮膚の常在菌へのダメージをはじめ、私たちは「過度な清潔」が新たな曝露系を生んでしまっていることに注意を向けなければならないだろう。

生物・医学研究が進展し、遺伝子のエピジェネティックな調節機構や、腸内細菌などマイクロバイオームが免疫や脳神経の活動で担う役割がわかってくることによって、曝露系での⑦にみる健康影響がより精確にとらえられるようになってきている。⑥のリスク評価でも、その複雑さを解きほぐす端緒がそこから得られる可能性がある。

化学物質の曝露系からみえること(3)農薬

岡田論文が扱う農薬の問題では、まさに⑦に深く関わる悪影響(子どもの脳の発達の阻害、環境ホルモン作用、神経毒性など)が報告されているものが多いゆえ、今述べたような新しい科学の知見をふまえて、早急な見直しをしていけるかどうかが焦点になる。

化学物質のリスク評価法は、「曝露量が大きくなればそれだけ影響が大きくなる」、つまり直線的な用量-反応関係を前提にしているが、環境ホルモン作用(内分泌撹乱作用)を示す物質などでこの前提が成り立たないものがあることがわかってきた(たとえば、除草剤アトラジンやプラスチック可塑剤のビスフェノールA、抗菌剤トリクロサン、殺菌剤ビンクロゾリンなど)。もし低用量曝露では高用量の場合と異なった作用機序が働くとするなら、この知見の意味するところは重大だ。ひょっとしたらこの現象は、⑦の感受性・過敏といった問題にも関連している事柄なのかもしれない。

環境ホルモン作用が見いだされたために、EUでは失効したり懸念物質扱いになっていたりしている農薬がかなりあるが、それらが日本で使用され続けているのはどうしてか。欧州の多くの国でごく限られた使用しか認めなくなったネオニコチノイド農薬を大幅に使用しているのはなぜなのか。除草剤ラウンドアップやその有効成分グリホサートが、国際がん研究機関(IARC)が「おそらく発がん性がある」と評価して以降、数多くの国々(本家本元米国国内のいくつもの州も含めて)が全面もしくは一部禁止や使用制限に動いているなかで、残留基準を緩和することさえしているのはなぜなのか。[5]

欧州委員会の「欧州グリーンディール」(2020年5月)では、2030年までの10年間に「農薬の50%削減」、「化学肥料の20%削減」と「有機栽培面積の25%への拡大」などを実現することを謳っている。持続可能な農業を目指したこうした動きが世界各地で加速している。日本もまたこの動きにしっかりと連なることが、農薬の「公害国」とならないためにも必要だろう。

「曝露系」の事例の整理の必要

これまで挙げた事例以外にも、地下水汚染がすでに報告されているペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS(ピーフォス))とペルフルオロオクタン酸(PFOA(ピーフォア))や、揮発性があるために室内空気の汚染が懸念される有機リン系難燃剤など、新たな公害の発生という視点から論ずべきものは少なくない。また、福島原発事故による放射能汚染も、生活破壊と健康影響の両面にかかわる公害問題とみることができる。こうした事例を系統立てて整理し、対策のあり方を考察する作業は他日を期したいと思うが、ここでは筆者が10数年来、実測も交えて取り組んできた調査対象の一つである、電磁波曝露について取り上げてみよう。

20世紀になって私たちのライフスタイルを劇的に変化させてきたものを挙げるとすれば、おそらくその筆頭に来るのが、電気と電波の利用の拡大ではないだろうか。インターネットやIT機器による生活の「スマート化」は、今現在のコロナ禍のなかで、オンラインによる“非接触型”のライフスタイルを生み出している。今や手放すわけにはまったくいかなくなった電気と電波は、いったいいかなる曝露系を構成しているのだろうか。それを公害とみなすべき理由は本当にあるのか。

電磁波曝露の現行規制への疑問

20世紀の後半から種々の電力設備や電化製品が広く各所に普及し、総電力消費量はこの50年で約3倍に増えている。そして、世紀の変わり目あたりから携帯電話が爆発的に普及し、今や5G(第5世代移動通信システム)によって、20年前と比べると極めて高密度に電波を飛び交わせることで、人の活動の多様な面で一挙にその利便性を高めようとしている。

第二次大戦中に開発されたレーダーの利用が拡大するにつれて、それを扱う者たちの間に白内障などの症状がしばしば観察されたことがきっかけで、マイクロ波の熱作用の規制が設けられたが、これが高周波(マイクロ波などのいわゆる電波の周波数帯を持つ電磁波)の電磁場の健康影響研究の出発点になっている。一方、低周波(送電線や家電製品など交流電流を使用することで発生する非常に低い周波数の電磁波)の調査は、各国で高圧送電線が多数設置されるなか、電力線に身体を近づけて作業する者に生じる(感電に至るような)刺激作用を抑制する必要から生まれた。これらを起点とした現在までの数多くの研究の結果は、国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)のガイドラインに集約され、多くの国々がほぼそれに準拠した防護指針を定めるに至っている(日本においては総務省が電波行政を所管し、ICNIRPガイドラインにほぼ沿った「電波防護指針」を定めている)[6]。

ただし、このガイドラインは次のような問題点を抱えていることが、少なからざる研究者によって指摘されてきた。

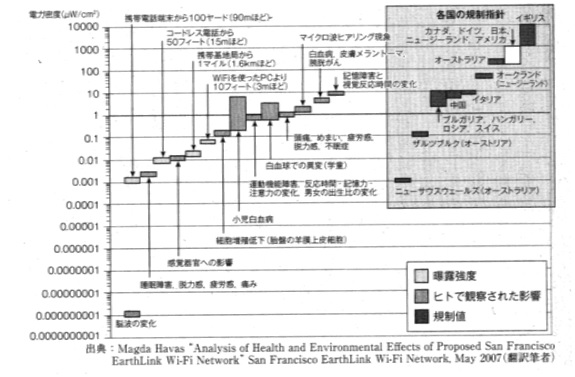

1)高周波の熱作用と低周波の刺激作用を一定以下に抑えるために、動物実験でしきい値を定め、それに安全率をかけて防護基準値を決めているが、その基準値以下の電磁波曝露でも、人体影響に関連するような様々な生物影響が生じることが動物実験で見いだされているし、疫学研究でも様々な疾病リスクの高まりが観察されている。【図1】はそうした報告例のいくつかを取り上げて、各国の基準値や基地局や端末からの曝露レベルと比較したものである[7]。

【図1】 相関がみられると報告されたヒトでの疾病や症状

2)電力設備(例えば高圧送電線)や電波設備(例えば電波塔や携帯基地局)に立ち入れないようにしている場所の範囲外では、確かに曝露強度は基準値を下回るものの、そうした放射源となる設備の設置具合によっては、基準値は超えないものの平均的なレベルをはるかに超えるような曝露が生じる所が存在する。

3)携帯電話やスマートフォンなどは人体に接触または近接させて使用するため、使用状況によっては、基準値を超える(あるいはそれに近い強さの)曝露が生じることがある。人体への加熱の度合いを考慮した「SAR(単位質量の組織に単位時間に吸収される電波のエネルギー量)規制」が別枠で設けられてはいるものの、それは人体模型(ファントム)を使ったシミュレーションに基づいていて、必ずしも実際の使用状況での脳組織などへの曝露を反映したものとはなっていない。

電磁波リスク評価の焦点としての疫学

1)については、ICNRIPや、総務省の「生体電磁環境に関する検討会」は、基準値以下の曝露で観察される生物影響や疾病リスクの高まりについては、「それを否定する―すなわちそうした「クロ(影響あり)」の結果は見いだせなかったとする―論文が存在する」、あるいは「研究方法に欠陥やバイアスを見いだせる」として、「科学的に十分な証拠が得られているとみなせない」と判定し、すべて却下している(完全に「クロ」と証明できない限り、「シロ(影響なし)」とみなす判定を繰り返している)[8]。だが、低周波磁界については、小児白血病の発症リスクとの相関が見られることが各国の疫学研究で報告されるに及んで、世界保健機構(WHO)が「因果関係があると断定できるほど科学的証拠が固まったわけではないが、何らかの対策を必要とするほどには十分な証拠とみなせる」として、各国に対策を促した(『WHO 環境保健クライテリア 238 超低周波電磁界(環境省版日本語訳)』2007年)[9]。また、携帯電話の電磁波曝露と脳腫瘍との関連を調べた多数の疫学研究では、影響の有無やその度合いにおいて結果にばらつきはあるものの、国際がん研究機関(IARC)はそれらを総合的に評価する形で、「携帯電話から放射される電磁波の曝露によって、脳腫瘍(その一種である神経膠腫(グリオーマ))と耳の聴神経腫瘍のリスクを高めることを示す限定的な証拠がある」と判断し、高周波を「ヒトに対して発がん性があるかもしれない(グループ2B)」に分類することになった(『モノグラフ第102巻』2011年)。

つまり、疫学研究が多数手がけられるようになると、個別の論文だけからはすぐさま「影響あり」の結論は引き出せないものの、同様の結論を持つ論文が積み重なってきて、因果関係の確証度が高まる。そして、そのことを無視して(「現行の規制のままで問題なし」として)対応策を取らないでおくことは、社会的に容認され難い―そのような国際的な意思形成がなされることがある、といえる。

しかし疫学研究は、特に電波の健康影響については、新たな困難を抱えている。疫学研究では、比較をする対照群―この場合は電磁波による曝露を受けていない人々―の適切な設定が重要であるが、子供・大人を問わずどのような場所にいようと、ほとんどの人が携帯電話・スマホ端末のみならずWiFiなどの種々の機器を利用し、端末を通話で頭部に当てて使用する以外にも、それらから常時かなりの至近距離で曝露をしている状況があるからだ。つまり先に述べた2)の状況が、電波に関しては身近なところで遍在するようになってきたわけであり、そのために使用状況と曝露をどう対応させて量的に把握していくかが、いよいよ難しくなろうとしている。

すでに日本全国で90万基近くある携帯基地局アンテナに関して、そこから放射される電波が近隣の住民にどのような健康影響をもたらしているか否かを調べる疫学は、ほぼ不可能になっている。今後5G基地局のアンテナがそれらに置き換わり、また東京都の「DATA HIGHWAY」構想に示されるように[10]、町中の信号機や電柱に設置されていくとすれば、今すぐに、5Gアンテナ設置前の電波強度の分布状況を調べておかない限り、設置後との比較はできなくなり、有効な疫学研究は不可能になるだろう。

電磁過敏症という壁

一方、発がんのような長期間・高頻度曝露によって生じる慢性的な影響のみならず、「電磁過敏症」と呼ばれる、アレルギー疾患とも共通点の多い病態も、その認知と診断、因果関係や発症メカニズムの特定のための研究、そして対策やケアのどの面でも、特有の困難をかかえたままだ。症状は、全国で100万人はいると想定できる「化学物質過敏症」と同じく多様だが[11]―両方を患う人の割合も小さくない―、大多数の人がまったく何の自覚症状も感じないレベルでの電磁波曝露によって、曝露の直後あるいはそのしばらく後に体調が悪くなる。

電磁過敏症に固有の症状があるわけではないので、原因が他にあるという可能性をなかなか排除できない(そもそもこのような病気があり得ると思えない医者も多いだろう)。かなり低い強度が問題になるので、その際の曝露そのものが特定しにくい。環境中には曝露の機会がいくらでもあるので、身体の不調が長く続き、外出や人との交流も抑え気味で精神的にも落ち込みがちになり、さらに体調が悪化する……。この病で苦しむ人は、まさに都会のなかに充満する電磁波を避けようと漂流する「見えざる難民」と言えるかもしれない[12]。

WHOをはじめ多くの公的機関は「電磁過敏症の症状を電磁波曝露と結び付ける科学的根拠はない」として、その疾患の存在そのものに否定的だ。現状では確かに、「誰が患者なのか」ということさえうまく把握できていないのだから、それも無理はない。ただ、化学物質過敏症がそうであったように、研究が進むことで診断基準が確立し、それをもとに診療を手がける病院も徐々に増えるかもしれない[13]。化学物質過敏症の調査研究の進展から、電磁過敏症の正体を理解するための突破口が生まれる可能性もある[14]。

公害病としての環境不耐症

何らかの化学物質や電磁波や低周波騒音などに対して、メカニズムは解明されていないが、何らかの曝露をきっかけに強い感受性を示すようになる人がいて、その後その人が、その曝露因子以外の種々の因子に対しても、多くの人がまったく何も感じない低いレベルの曝露で、アレルギーに似た過敏な反応が現れ、急性あるいは慢性の様々な中毒性の症状に苦しむことになる。このような病態を最近は「環境不耐症」と呼ぶことが多くなってきた。アレルギー疾患と機序が深く関連するだけに、ここ30年ほどでアレルギー疾患を激増させることになった種々の環境的要因が深く絡んでいることは間違いない。もともとは自然界に存在しない人工物や人工のシステムが日常の生活圏にあふれかえるようになったことの一つの帰結としてこの環境不耐症があるとするなら、これは新たな公害病とみなせるだろう。

ここで必要になってくるのは、どのような人工的な因子に曝露しているかを、その推移も含めて、総体的にとらえていく観点だろう。それは、たとえば50年前や30年前と今を比べて、胎児期・新生児期や学童期に曝露するものがどう変化したか―これは裏返せば、環境の変化に応じてそうした時期の子どもの行動や生活習慣にどのような変化が現れたかにも対応している―を把握し、環境不耐症を患う人たちの生活履歴と付き合わせて、予防的な点からどのような規制や対策がポイントになるかを明らかにしていくことだろう。環境の過度の人工化―その総体的な把握のための指標さえも私たちはまだ持てないでいるが―がおそらく環境不耐症の根本の原因であろうことを思うと、それに患う人々の声は、「坑道のカナリヤ」とみなさねばならないだろう。

電波利用をますます拡大させる社会が、彼ら・彼女らにとって住みよい社会とならないことは確かであり、あなたにとって「明日は我が身」とならない保証はたぶん、どこにもない。

「スマート化」がスマートでない現実を生むか

先に述べた2)の「(基準値は下回るものの)それなりに強い電磁波」が環境中に遍在するようになり、3)の「近接曝露」の頻度も環境が変化することで増えるとすれば、それはまさに電磁波曝露の問題が広く公害問題化する条件となりはしないだろうか。言い直すなら、「スマート化」の中核を担う携帯電話・スマホ端末を、ひっきりなしに使用することが人々の間で常態化してしまったこと、それ自体が、新たな公害を生みつつある、と考えるべきではないだのだろうか。それを具体的に述べてみよう。

電磁波曝露の問題で注意喚起を促しにくい理由の一つは、個々人の曝露を数値としてはっきり示すことができないから、である。放射源の存在はわかってもそれらが多数あるために、そして個々人で電波の使用状況が異なり、環境中を様々に移動することもあって、個別の曝露強度や曝露量の特定が難しい。しかし、たとえ簡易な測定器であっても、環境中で数多くの箇所を複数回にわたって計測すると、おおよその曝露レベルが判明する。また、放射源の電波諸元(出力や周波数や指向性などのデータ)が予めわかれば、その放射源の周りでいかなる曝露が平均的に生じるかを推計できる。

そのような数値の計算で筆者が得たのは、5G(第五世代移動通信)対応の基地局アンテナの設置が進むと、環境中の高周波曝露レベルが現在より2桁から3桁ほど上がる、というものであり、この推計はフランス報告された5Gアンテナの実測値と照らしてほぼ間違いないだろうと考えられる[15]。5Gアンテナはその電波の特性から、100mほどといったかなり狭い間隔で、しかも4Gまでの基地局アンテナに比べてかなり低い(すなわち歩行者により近い)位置に設置されるものが多いだろうから、場所によっては一時的に相当強い電波を浴びることになる。また、駅や公共施設などに設置されるアクセスポイントに多数の人がアクセスすることで、電波の密度は一気に大きくなるかもしれない。

つまり、スマート化を実現するための環境の改変が、人の電波利用の頻度をますます高め、この「環境-人」の相互のやり取りが高曝露空間を作り出す―そのような新たな環境が至る所に出現することになる。

懸念される子どもへの影響

それだけではない。すでにたとえば16歳・17歳の子どもでインターネット利用時間が1日5時間以上になる者が30%を超えていることから想像できるように[16]、子どもの行動そのものが、「スマート化」を目指す環境の作り変えによって大きく変容してきている。とりわけ携帯電話・スマホの端末の長時間・高頻度利用では、夜ふかし・睡眠の質の低下(就寝前に端末の画面を見ることで、睡眠を誘発するホルモンのメラトニンの分泌が抑制される)、LEDの強い光を受け続けることで起きるかもしれない網膜の損傷(加齢黄斑変性などを引き起こす恐れがある)、若年性の老眼や急性内斜視(強度近視を起こしやすく失明に至る恐れもある)、そしてゲーム依存症などに典型的に見てとれるメンタルな(そしておそらくかなり偏った脳の働かせ方の)問題……こうした子どもの心身へのただならぬ影響が懸念される。5Gや「GIGAスクール」を無批判に推進する者たちは、子どもたちの心身のこうした変容をどう考えているのだろうか。

環境と健康の問題の大きな焦点の一つが、胎児期の発達と新生児期から幼少期にかけての脳や常在細菌叢の発達・形成にあることは、過去の公害問題(胎児性水俣病、サリドマイド事件など)の教訓から、そしてまた最新の科学的知見の集中的な集積(エピジェネティクスやマイクロバイオームなど)から明らかであり、これは、従来の環境の規制値が根拠としてきた、動物実験などからの毒性評価に安全率を掛けての外挿すること(それもほとんどが成人を対象としての)が必ずしも適切ではないかもしれないことを意味するだろう。

電磁波について言うなら、「現行の基準値を超える曝露ではないから安全である」という言説は、子どもを取り巻く電波の環境の変化とそれに呼応する子どもの行動の変容に目を向けるなら、破綻をきたしつつある、とみるべきであろう。

日本ではほとんど報道されることがないが、携帯電話・スマホ端末の使用、Wi-Fiの使用に対する厳しい制限や[17]、そして5Gの推進に対して一時的モラトリアムを設ける国々が次々と現れており(表2)、その理由の中心をなしているのが、子どもに対する懸念なのである。

【表2】 5G導入の見直し、再検討、一時停止、禁止に動いた国々・自治体

| イタリア | 2020年10月時点で国内に約600の反対行動がある。469 の自治体が5G一時停止の議決。309 の法定監査人が5G一時停止の執行命令を提出。2 地方議会が予防的なモニタリングの実施を了承。 |

| ブルガリア | バルチクで初の5G設備建設禁止が可決。 |

| ナイジェリア | 政府が国内での5Gネットワーク展開のためのライセンスは発行しないと表明。 |

| ギリシャ | カラマタ市議会は5Gパイロットプログラムを継続しないことを決定。 |

| クロアチア | ビオグラード市では、独立した科学的調査により、5G技術が健康と環境に有害な影響を及ぼさないことが証明されるまで、導入を禁止することを投票で決定。 |

| フランス | 2020年9月にJean-Luc Mélenchon(ブシュ・デュ・ローヌ地方の副知事)、Manon Aubry(欧州副知事)、Michèle Rubirola(マルセイユ市長)を含む60名以上の選出された政府関係者が5G導入のモラトリアム(一時停止)を決定するよう政府に請願書を提出。 |

| アイルランド | 26の郡のうちの6つの郡議会(クレア郡、ロズコモン郡、ライトリム郡、ウィックロー郡、ラオス郡、スリゴ郡)が投票で5Gの停止を表明。 |

| ベルギー | 2020年4月に、ベルギーの通信事業者プロキシマスは、オッティニエス・ルーヴァン・ラ・ヌーヴ市での5Gネットワークの展開を停止し、市民の健康に関するあらゆる懸念に対応するための公聴会を開催。 |

| スイス | スイスでは、高周波電磁波規制値はICNIRPやFCCの制限よりもはるかに厳しいが、2019年に5Gを強く推進する方針を出したにもかかわらず、2020年4月にその規制値を緩和することを議会で決定した。 |

| ドイツ | 2019年11月にバート・ヴィースゼー市議会は、全会一致で市域内に5Gを設置しないことを決定。 |

| 英国 | 2020年の時点で、以下の市議会は、安全データが提供されるまで5Gを停止する動議を可決:デボンシャー、シェプトンマレット、サマセット、フロム、トットネス、ウェルズ、グラストンベリー、トラフォード |

| オランダ | オランダ保健評議会は2020年9月に健康と5Gに関する報告書を発表した。5Gに26GHzの周波数帯を使用することに反対し、被ばくと癌の発生率、男性の出生率の低下、妊娠の予後の悪さ、先天性の欠陥との関係について、より多くの研究を行うことを推奨。健康への悪影響は証明されていないと述べているが、導入の前後の曝露のモニタリングも推奨。 |

| ロシア | 防衛省は5G用の周波数を事業者に送信することを拒否している。 |

| オーストラリア | 2020年3月、バイロン・シャイア・カウンシルが5Gのモラトリアムを可決した最初の地方自治体となった。 |

| ギリシャ | 2019年11月、 カラマタ市議会は、5Gパイロットプログラムを継続しないことを決定。 |

| キプロス | 2020年の時点で、オルミディアが「5Gフリーゾーン」に指定されることになった。ラルナカ地区の村は、そのコミュニティ協議会が全会一致で新しい5Gアンテナの設置に反対することを決定した。ワイヤレス放射線の健康への影響に関する啓発キャンペーンの実施、教育用ビデオの作成、大司教マカリオス病院からのワイヤレスの撤去、学校でのWi-Fiの制限など、公衆衛生を守るための強力な政策行動がとられている。 |

| ウクライナ | 2020年7月5G導入禁止を求める請願書が、大統領による検討に必要な25,000票を獲得。これを受けて、大統領は、ウクライナでの5G移動通信技術の導入禁止を求める請願書に応じた。 |

| 米国 | ハワイ郡が5Gを停止する決議を可決したほか、テネシー州のファラガットやコネチカット州のイーストンも5Gを停止する決議を可決。ペタルマ、ミルバレー、カリフォルニア州のモントレー、ペンシルバニア州のドイルスタウンなどの都市が、5Gを停止したり、近隣地域への展開を制限したりする政策を投票して可決。 |

都市という脆弱な空間のなかで高まる危機

都市という、巨大な非生態的(人工的)な人口密集空間は、「生物としての営みに必要な水、食料、エネルギーを自らの手で取得・生産しなくても、買うことはできる」という経済システムで成り立っている。ここ数十年で、身の回りから昔ながらの自然と景観が、そして子どもにとっては戸外で遊ぶ空間が、次々と失われてきた。そうであっても「便利な生活」はできるという空間を、情報技術を用いたスマート化も取り込んで、営々と築いてきたのである。しかしこれは決して健全なありかたではない。たとえば、風景は、人がそこから自然と他者との共同性・共生性をすくいとる舞台のような存在であり、それをひどく損ねる開発がなされるのなら、むろんそのダメージをすぐさま計量できるようなものではないが、(たとえ利便性や経済利益が得られたとしても)精神的なものを含めての「生活の質の低下」は避けられない[18]。都市という脆弱な構造のなかで、IT機器と過ごす時間が異常に長い子どもたち―私たちは、新しい「21世紀の公害」というとらえ方で、こうした問題にも切り込んでいかねばならないのではないか。■

【注】

[1] 先進国では総じて産業公害は21世紀に入って終焉したかにみえるが、いわゆる途上国ではまったくそうではない。米国のピュア・アース(ブラックスミス研究所)とスイスのグリーンクロス・スイスというNPOが共同で出した報告「2016 WORLD’S WORST POLLUTION PROBLEMS/Beneath Our Feet)では、使用済み鉛蓄電池リサイクル、鉱業と鉱石加工、皮革製造、製錬、小規模金採掘などに従事している者たちで3200万人、調査した約50カ国で危険な毒物を抱える場所は約15万箇所、総計で約2億人の健康が危険にさらされていると推定している。http://www.worstpolluted.org/docs/WorldsWorst2016Spreads.pdf

[2]関連する興味深い例として、疾病負荷という概念を用いて、「大気汚染、劣悪な水衛生、及び鉛とラドンへの曝露の組み合わせが毎年900万人の早死の原因となっている」ことを示した研究がある。気候変動に起因するものを含んで疾病負荷の推定を行おうとする研究プロジェクトが、ワシントン大学の研究者らで進められている。

Pollution, climate change and the Global Burden of Disease,Environmental Health News, Nov 04, 2019

https://www.ehn.org/global-burden-disease-climate-pollution-2641210963/measuring-climate-change-and-health-risk

[3]Jeff Tollefson “Why deforestation and extinctions make pandemics more likely”, Nature 584, 175-176 (2020)

https://www.nature.com/articles/d41586-020-02341-1

日本語訳は https://www.natureasia.com/ja-jp/ndigest/v17/n10

[4]インドネシアなどでのアブラヤシプランテーション開発をすすめてのパーム油発電の問題については「パーム油発電反対アクション」(ウータン・森と生活を考える会)の次のサイトを参照のこと。

https://hutangroup.org/biofuel

2020年7月に中止が公表された、日本の援助による大型農業開発事業「プロサバンナ事業」ならびに三井物産などがすすめる天然ガス開発については、「モザンビーク開発を考える市民の会」のブログを参照のこと。

http://mozambiquekaihatsu.blog.fc2.com/

[5]ネオニコチノイド農薬やグリホサートをめぐって各国がいかなる対応や規制の導入をなすようになったかは、次のサイトの一覧にまとめられている。「有機農業ニュースクリップ」の「年表」や「規制状況」

http://organic-newsclip.info/index.html

[6] 総務省「各国の人体防護に関する基準・規制の動向調査 報告書」2020年3月

https://www.tele.soumu.go.jp/resource/j/ele/seitai/sonota/r01_report.pdf

わかりやすい一覧としては、オランダのNational Institute for Public Health and the Environmentが発刊した“Comparison of international policies on electromagnetic fields”(2018)の15頁の表がある。

https://www.rivm.nl/sites/default/files/2018-11/Comparison%20of%20international%20policies%20on%20electromagnetic%20fields%202018.pdf

[7]図は、Magda Havas “Analysis of Health and Environmental Effects of Proposed San Francisco EarthLink Wi-Fi Network” San Francisco EarthLink Wi-Fi Network, May 2007より。本文はhttps://www.researchgate.net/publication/228631750_Analysis_of_health_and_environmental_effects_of_proposed_san_francisco_earthlink_wi-fi_network

図は

https://www.magdahavas.org/wordpress/wp-content/uploads/2009/10/global-RF-guidelines.png

詳細な生物影響のリストアップは、次の報告書の「カラーチャート」でなされている。

THE BIOINITIATIVE REPORT 2012(2014-2020改訂版)のなかのチャート

https://bioinitiative.org/wp-content/uploads/pdfs/BioInitiativeReport-RF-Color-Charts.pdf

[8] 総務省「電波ばく露による生物学的影響に関する評価試験及び調査 平成21年度海外研究動向調査報告書」2010年

https://www.tele.soumu.go.jp/resource/j/ele/body/report/pdf/29.pdf

[9] https://www.env.go.jp/chemi/electric/material/ehc238_j.pdf

[10] 「TOKYO Data Highway基本戦略」として関連資料が掲載されている。

https://www.digitalservice.metro.tokyo.lg.jp/tokyodatahighway/index.html

[11]化学物質過敏症の概略については厚生労働省長期慢性疾患総合研究事業アレルギー研究班が作成した冊子「化学物質過敏症 思いのほか身近な環境問題」を参照のこと。http://www.cssc.jp/cs_shiryo.pdf

[12]次の論文は1990年から実施された問診票を用いた調査のデータをとりまとめて、「現在、日本の成人の中に、MCS(化学物質過敏症) の疑いが強い人が約6%、予備軍的な人を含めると、8.5%存在する可能性が示唆されている」としている。北條祥子、水越厚史「疫学調査からみた日本の環境過敏症患者の実態と今後の展望」『臨床環境医学』第27巻第2号83-98頁2018年 http://jsce-ac.umin.jp/27-2/27-2_05-Hojo.pdf

[13]厚生労働省が病名リストに化学物質過敏症を登録したのは2009年であり、治療に関するガイドラインも出されるようになった。ただ依然として、専門医・専門機関は少なく、研究者も少ない。現在までの取り組みを集約した書籍として『化学物質過敏症対策[専門医・スタッフからのアドバイス]』(水城まさみ・小倉英郎・乳井美和子・著 宮田幹夫・監修、緑風出版2020年)がある。

[14]とりわけ注目されるのは、フランスのBelpommeらによって見いだされた、バイオマーカーを用いた診断法である。

原著論文:Belpomme D et.al. Reliable dieses biomarkers characterizing electromagnetic hypersensitivity and multiple chemical sensitivity as two etiopathogenic aspects of a unique pathological disorder. Rev Environ Health 30: 251-271, 2015

http://www.ehs-mcs.org/fichiers/1454070991_Reliable_biomarkers.pdf

解説論文:上田昌文「欧州で進展する電磁波・化学物質過敏症への科学的取り組み(1)-(4)」『CS(化学物質過敏症)支援』89号、90号、92号、93号 2016年

http://www.cssc.jp/kaiho.html

[15]筆者らの電波曝露強度の推定は以下の高木仁三郎市民科学基金の助成を受けた調査の一環として実施した。

http://www.takagifund.org/archives2/detail.php?id=397

また、フランスが実施した計測については以下のフランス国家周波数庁(ANSR)の報告書を参照のこと(原著は仏語、ここではその英語版を示す)。Assessment of the exposure of the general public to 5G electromagnetic waves

https://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/5G/20200410-ANFR-rapport-mesures-pilotes-5G-EN.pdf

[16]次の調査では10歳から17歳の子どもを対象にしている。総理府「令和元年度 青少年のインターネット利用環境実態調査」

https://www8.cao.go.jp/youth/youth-harm/chousa/r01/net-jittai/pdf-index.html

[17]ここではWi-Fiの規制や使用制限を実施している事例をとりまとめたサイトを記す。例えばフランスは、「幼稚園では全面禁止、学校ではデフォルト設定でOFF、学校のネットは有線を主とする(無線は使用制限あり)」であることがわかる。SCHOOLS WORLDWIDE REMOVING THE WI-FI AND REDUCING EXPOSURE

https://ehtrust.org/schools-worldwide-removing-wifi-reducing-exposure/

[18]子供が緑に触れる・囲まれることにより脳の容積が増加し、さらにその増加した領域が認知機能の領域とも重なっていることを示した、興味深い論文がある。 Wendee Nicole “Nature and Neurodevelopment: Differences in Brain Volume by Residential Exposure to Greenness” Environmental Health Perspectives 064001-1 126(6) June 2018 翻訳は https://www.shiminkagaku.org/csijnewsletter_046_20180705_goto/

曝露後短時間で症状が出現する電磁波過敏症だと実験的に確かめられる面もあると思います。

Furubayashi T, Ushiyama A, Terao Y, Mizuno Y, Shirasawa K, Pongpaibool P, Simba AY, Wake K, Nishikawa M, Miyawaki K, Yasuda A, Uchiyama M, Yamashita HK, Masuda H, Hirota S, Takahashi M, Okano T, Inomata-Terada S, Sokejima S, Maruyama E, Watanabe S, Taki M, Ohkubo C, Ugawa Y. Effects of short-term W-CDMA mobile phone base station exposure on women with or without mobile phone related symptoms. Bioelectromagnetics. 2009 Feb;30(2):100-13. doi: 10.1002/bem.20446. PMID: 18780296.