熱とくらしグループでいろいろ議論した内容を、毎回1つのテーマを短い文章でお送りすることになりました。主に桑垣が書く予定です。第1回めは、梅雨がテーマです。

市民科学研究室でつくった「熱とくらしかるた」のくわしい解説編

集中連載コラム 熱とくらし【9】2024年4月8日

「フロあがりのヒートショック」

屋上緑化は後まわしにして、冬のフロ場をテーマにします。

●ヒートショック

冬、フロ場から脱衣場に出ると、その温度差から血圧があがり気分が悪くなったり、気を失ったりすることがあります。ときには、命を落すことさえあります。これを「ヒートショック」といいます。

もっとも危ないのが、からだをまったくふかないで脱衣場に出ることです。ごく少ないと思いますが、そういう人もいるようです。気温の差だけでなく、弱い風でも蒸発熱をうばわれて、ヒフの表面温度が急に下がり、それを補うように血流が増えます。血液は、酸素や栄養供給や、免疫の働きだけではなく、体温も調節しているのです。送り出す血液が増えると血圧があがり、脳出血などの危険性が増します。湯の温度が高すぎると、さらに危険です。

このように、からだが濡れたまま脱衣場に出る人は少ないでしょうが、からだを洗ったタオルをしぼってふくだけの人は多いでしょう。脱衣場の温度が低くなければ、それでいいですが、結構寒い思いをしている人は多いでしょう。古い家だと、最後にフロに入った人は、お湯を流すのでフロ場にいても寒くなります。そういう場合でも、簡単な対策があります。普通、脱衣場に出てから使うバスタオルを、フロ場にいるうちに使ってからだをふいてしまうのです。自分のあとに入る人がいるときは、フタをしめて湯の蒸発を抑えましょう。バスタオルがすぐに湿ってしまいますから。

脱衣場が寒くないように暖房するのは有効ですが、落とし穴があります。脱衣場が洗面所をかねている場合も多いでしょうが、家族の人数が多くても、滞在時間は長くありません。高い暖房器具をさけて、安い電気ストーブですませる人も多いでしょう。ご存じのように電気ストーブは大変熱効率が悪い。脱衣場に出たときに数分使うだけなら、それほどでもありませんが、事前につけておいたり、消し忘れたりすると大変です。「弱」の設定でも400Wなので、エアコンやガスストーブの数倍の料金がかかります。

そのほか、電気ストーブには集中的に高温の赤外線をからだにあびることによるやけども心配です。電気ストーブでも、直接赤熱部から赤外線放射をするのではなく、温風式のものもあります。消し忘れ防止用に、スイッチを入れても10分程度で切れる製品がないかと捜しましたが、見つかりませんでした。今後のメーカーの努力に期待します。暖房器具選びの話は、回を改めてくわしく説明します。

ポイント1 フロ場にいるうちに、バスタオルでからだをふく

●フロ場が寒い

古い家でなくても、一戸建での場合、換気のために窓があってフロ場の壁が外壁になっていることが多いです。そうすると、フロ場自体の温度が低い。フロに入った時点で寒く、洗い始てもなかなか暖かくならない。背中が大変寒い。暖かくなっても、最後に湯を排水すると寒くなります。2重ガラス窓であってもガラス面の温度が低くて、湯面や床に冷気が降りてきます。すきま風と思っても、実は放射冷却であることが多い。

フロ場の壁の裏側に電熱線をはりめぐらせる人がいるということですが、電力消費が大変大きい。それよりも、フロの壁だけでも断熱構造にすればいい。あまり費用をかけない方法として、フロの壁にあとから設置する専用のシートをデザインを工夫して商品化できないでしょうか。

壁の温度が低いと、放射冷却でからだが直接冷えます。壁が空気を冷やして、それが間接的にからだを冷やすだけだと思っている人が多いと思いますが、それだと足元だけが寒いはずです。温度差が気流を生み、蒸発熱をうばわれ、さらに寒くなります。

もっとも手軽な対策は、壁に湯をかけることです。効率の悪い方法ですが、一定の効果はあります。もう少し手間がかかりますが、安上がりの方法があります。壁に断熱板をはりつけます。発泡シートの片面にアルミをはった断熱シートがあります。これを寒くないときに、はがせるようにマジックテープで、アルミの反射面をからだに向けてはります。

アルミが赤外線を反射するので、体温が返って来るので効果的だ、と思うかも知れません。はりつけ作業のときは、確かに体温(からだから出る赤外線)が反射して来て、効果があるように感じます。しかし、湯で濡れると水は赤外線を吸収するので、あまり反射しません。壁との間を断熱して、からだに向いた面の温度を上げるのが役目です。アルミをからだのほうに向けるのは、プラスチックシートが湯で痛むのを防ぐためです。これは私の経験でしかありませんが、5年以上使えます。

この反射板は、フロのように濡れなければ、赤外線反射の効果が望めます。反射面は見栄えがよくないので、あまり使いたくならないかも知れません。しかし、災害時の避難所では有効ではないでしょうか。

ところで、伝統的な屏風は調度品であるだけでなく、風よけ以外に放射冷却対策の効果がありました。平安時代の絵巻などに見える几帳(きちょう)も同様です。

写真 反射板

ポイント2 壁に反射板を

●マンションは寒くないが

マンションの場合は、建物全体が熱を持つので木造住宅のように寒くありません。コンクリート自体が熱を持つのです。場合によっては、暖房しなくてもすみます。ただし、これは両隣り、上下の部屋が暖房しているおかげです。これが断熱のおかげなら申し分ないのですが、しばしば暖房温度が高過ぎるので、隣り合う部屋では暖房しなくも暖かい。

断熱が足りないと、外壁に面する部屋が多かったり、最上階の部屋では部分的に冷えて結露することがあります。カビが、はえることさえあります。コンクリートの熱をためる能力が高いということは、冷えてしまうとなかなか暖まらないことも意味します。これをコンクリートの熱容量が大きいと言います。

【次回のテーマ】「なぜ暖房温度を高くしてしまうのか」

集中連載コラム 熱とくらし(8)2023年10月18日

「熱放射を防ぐ 2 建物編(夏)」

夏の断熱を考えます。建物の断熱は省エネになるだけでなく、部屋の温度のムラを減らします。例えば、窓から西日がさすと、部屋の西側の気温が高まるだけでなく、暑くなった窓ガラスからの熱(赤外線)放射がからだを熱します。熱放射は、部屋の反対側まで届きます。それに対抗して冷房を強くすると、エアコンの風の当たるところが寒くなる一方、西側はなかなか涼しくなりません。

てっとり早い対策として、カーテンやブラインドで窓から侵入してくる熱を防ぐ方法があります。窓の外に、よしずや遮光シートを置くとより効果的です。窓ガラスの温度が上がると、内側のカーテンの効果は半減するからです。でも、強い風には注意しましょう。

もう少しお金がかかりますが、窓ガラスを2重ガラスや遮光ガラスにする方法があります。補助金が出るので条件を調べてください。ガラスは壁に比べると熱の伝導性が一桁以上高いので、2重ガラスは効果的です。値段が上がりますが、ガラスの内側が真空のもの、光を一定反射する遮光ガラスもあります。

冷房がない時代は、断熱と言えば冬の断熱でしたので、関東以西では必要な期間が短くコストをかける必要性があまりありませんでした。ヨーロッパで断熱が進んだ理由には、冬の苛酷さがあります。ところが、冷房が広まり、夏の暑さが苛酷になってきたので、日本列島どこでも断熱の必要性が高まりました。

最近は、新築住宅の断熱を義務づけるようになり、窓だけでなく壁も断熱するようになっています。前回の日傘と同じく、壁の色は白いほうが太陽光を反射する率が高まり、断熱になります。さらにマイクロビーズを塗料にまぜて、反射率を高める反射塗料もあります。東京都の都内観光バスの「はとバス」は、天井の外側に反射シートをはって、冷房のエネルギーを節約しています。普及率は低いですが、各地のバスが採用しています。

ここで、空気の侵入や外気から熱が窓や壁から伝わる熱伝導に対して、反射率を高める断熱に「放射断熱」という名前をつけたいと思います。

[写真 西日を防ぐ楠ノ木]

さて、庭に木があれば、太陽光が防げます。写真は、筆者の家の楠ノ木で、手前からさす西日を防いでいます。植木屋さんに剪定は、植物の成長を考えて、春先に頼むことが多いです。1年間もつようにかなり刈り込んでくれますが、夏までに十分枝が伸びないので、強い西日が玄関に差し込んでしまいます。そこで、植木屋さんに頼まないで、春は枝を残して剪定するようにしました。そして、残暑がおさまる時期に大きな枝を選んで切ります。

30年前くらい前までは、近所に楠ノ木があちこちにありました。その種がわが家の庭に落ちて成長し、西日から守ってくれるようになりました。今、わが家以外の楠ノ木は成長しすぎるので、みんな切ってしまいました。中には1970年の大阪万博建設のときに、日本庭園に植え替えた木もあります。わが家の楠ノ木は、きっと家の前にあったこの木の種から育ったものです。

マンションやアパートに住む人が多いので、木陰を確保するのは簡単ではありません。そこで、屋上緑化という方法が登場しました。

【次回のテーマ】「熱放射を防ぐ3 屋上緑化の落とし穴」

集中連載コラム 熱とくらし(7)2023年9月28日

「熱放射を防ぐ1 日傘編」

からだの感じる温度は気温だけでなく、湿度や放射温度も含めて総合的に感じるものです。体感温度というあいまいなことばで、説明しないですみます。体温調節を夏の例で説明します。夏なら感じる温度が28℃を超えると、暑いと感じて汗をたくさん出したり、血流量を増やしてヒフの表面から出る熱を増やしたりして、実現します。

ただし、「暑さ慣れ」できた人と、できない人で基準温度に違いがあります。個人差がすべてこれで説明できるわけではありませんが、見通しがよくなります。2つの状態の人が同じ部屋に共存すると、快適温度はちょうど25℃だけになり、狭い塀の上に釣り合いをとって立っているようなものです。風が当たる人と当たらない人でも違いがあり、エアコンの運転は大変です。

今回は、夏の熱放射を防ぐ方法を紹介します。まず、屋外では、「日傘」が有効です。日傘は生地がうすくて透過率が高いと、からだに赤外線を含めた光がからだにあたり、効果が不十分です。生地を厚くして不透明にして透過率を下げると、直接光が当たることはなくなりますが、生地が熱を吸収して日傘の温度が上がります。昼間、直射日光が当たるとき日傘内側の表面温度を計ると、60℃以上になることも少なくありません。直接光が透過するよりも熱は減りますが、60℃の再放射はかなり暑いです。

どうすればいいのでしょうか。日傘表面の反射率を高めることで防げます。反射率が高いと、光を空に返せます。晴れていれば、宇宙に直接光の速さ=秒速30万キロで返せます。それをとらえたのが、宇宙船から撮影した緑の地球の映像です。もっとも反射率が高いのは、銀色の金属光沢表面です。例えば、アルミの光沢表面は、カラーアルミでなければ、赤外線も含めて光をほぼ100%反射します。

市販の反射傘は、分厚くて透過率は低いのですが、金属ではないことが多いので反射率が低く、熱吸収率が高いものがほとんどです。白い傘は可視光線の反射率が高いのですが、赤外線の反射率は低く熱吸収率は高い。金属ではなく合成繊維たとえばナイロン製で銀色の傘はそれほど反射率が高くなく、見た目が金属のように見えるだけです。金属を合成繊維の表面全体に透過しないような厚さに蒸着できるはずですが、耐久性やコストの問題があるらしく金属なみに反射率が高い市販品を見たことがありません。白い傘でもいいですが、透過率を下げるためにある程度分厚いほうがいい。

[写真 反射傘]

従来の日傘は、白くても生地がうすいです。紫外線を防ぐのが目的だったからです。ヨーロッパの中央より北側は、日本ほど日差しが強くないので生地はうすくてもよく、ビタミンDを体内でつくるために紫外線を完全に遮断しなくてもいい。

話がややこしくなったので、物理法則を紹介して話を整理します。物体に光(電磁波)が当たるとき、次のような法則が成り立ちます。

反射率+吸収率+透過率=100%

吸収率=放射(輻射)率

透過率が低くても、吸収率が高いと放射率も高くなり、傘の内側でも間接的に熱を受けることになります。これを再放射と言います。ただし、太陽から来る光は可視光線を含むので目に見えますが、放射は赤外線なので見えません。傘のような薄い物体の場合、太陽光線ですぐに温度が上がり、内側に60℃の熱放射を放ちますが、直射日光が直接当たる100℃相当の放射熱よりは低くてすみます。理由は、傘の上の面からも放射するからです。透過率を低くするのも有効ですが、反射率が高いと、なおいいということです。市販の遮熱傘は、ほとんど透過率しか考えていないので、デザインのために色がついていて、効果を削いでいます。

最後に日傘のさし方の注意点。雨傘と同じようにいつも垂直にさしている人いますが、太陽の方向に軸を向けて陰に入りましょう。夕方、垂直に傘をさして、強い西日を全身に浴びている人をときどき見かけます。少し傾けるだけで、顔に当たる日差しを防ぐことができます。

【次回のテーマ】「熱放射を防ぐ2」

集中連載コラム 熱とくらし(6)2023年8月11日

放射温度とは

放射温度というのは、部屋の中の壁や家具、電気製品などの表面から出る赤外線を温度に換算したものです。表面温度ととらえていいのですが、からだが受ける熱はいろいろな方向からくる熱(放射温度)の平均値です。

屋外にいるときは、太陽光をはじめ路面や建物の表面、植物、水面など、あらゆるところから放射熱がやってきます。からだが受け取る正味の熱は、からだが発する赤外線との引き算です。からだが衣服を介して空気と接する熱伝導で、温度差が正味の熱輸送量を決めるのと同じことです。

ここでよくある誤解が、赤外線だけが熱を運ぶというものです。太陽光や照明は、人間の目に見える可視光線を発していて、熱も運びます。紫外線も放射線も熱を運びます。これらを含めて、物理学では電磁波と言いますが、広い意味の光と考えてもまちがいありません。光りはエネルギーをもっていますが、それを物体が吸収すると熱になり温度を上昇させます。

一方、すべての物体がその「温度」と「放射率」によって電磁波を出します。地上の物体は、ほとんどが100℃以下なので赤外線しか出しません。炎のように高温のものが例外的に目に見える光(可視光線)を出します。蛍光灯のような光は例外で、人工的に可視光線をたくさん出すようになっています。蛍光灯は表面温度が50℃くらいになり、それに応じた赤外線も出しています。

人間が感じる温度は、空気の温度と放射温度の平均値くらいです。放射温度は、からだをとりまく空間全体の平均値で表わせます。しかし、からだによって影響が違っていて、顔の感じる温度が大きな比重をしめています。

私が研究をはじめた15年以上前は、放射(赤外線)温度計を見たことがある人は大変珍しかったのですが、新型コロナ感染症の流行で、身近なものになりました。残念ながら、熱環境の測定に応用する人は珍しいままですが。

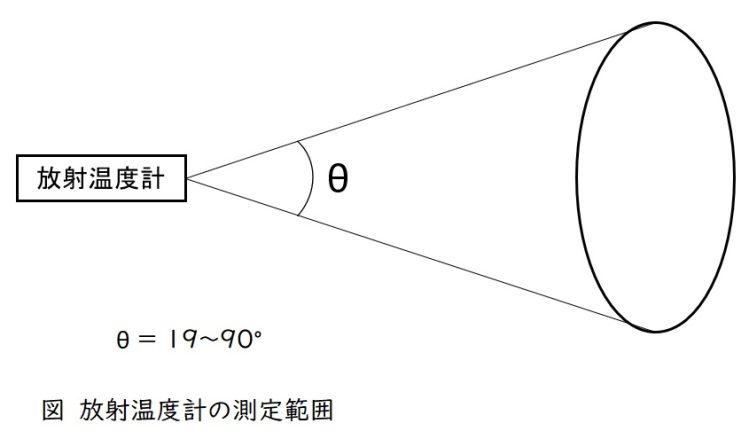

2000円程度で買える放射温度計は、円錐状の広い空間(頂角θ=90°図を参照)から来る放射熱の平均値を温度で表わせるだけなので、狭い範囲の表面温度を測るにはかなり近づけないといけません。しかし、この性質を利用して顔の近くにまっすぐ垂直に放射温度計を置いて温度を測ると、顔の感じる放射温度がわかります。顔と限らずある方向から来る放射温度の平均値がわかるので、使いようによっては表面温度が細かくわかる赤外線画像よりも便利です。赤外線画像とは、まわりの物体の表面温度を色で区別して表わしたものです。

空調(空気調和)の専門家やエアコンメーカーでは、放射温度を考えている人は大変少数のようです。しかし、それでは部屋の壁や窓の温度が気温(空気の温度)よりも高い場合でも、それを無視していることになります。あまりにも人間の感覚とずれてしまって、おかしいことにすぐ気が付きそうなものです。どうも、それは、壁や窓の温度は接している空気(気温)を介してエアコンの負荷(必要な冷房能力)に影響するという計算で考慮したことになっているようです。ある程度の誤差に収まります。

当然、直接からだが受ける赤外線の影響が入っていないので、気温とからだの感じる温度とはずれます。西日が強く当たる西側の窓が40℃くらいになっても、「冷房で気温が28℃なので涼しいはずなのに」ということになります。

また、気温が36℃になってはじめて、体温と同じ温度の暑さだということになってしまいます。直射日光を垂直に受ける面で受ける熱を温度換算すると、冬でも100℃を超えます。太陽光以外の方向が30℃だとして平均の放射温度を計算すると、40℃を超えるので炎天下が大変危険なことがわかります。

前回のテーマ「体温調節」の話が完結していないので、次回はそれを説明するとともに、熱放射を考えた暑さ対策を考えます。

【次回のテーマ】「熱放射を防ぐ」

集中連載コラム 熱とくらし(5)2023年8月7日

体温調節

前回、今のエアコンを使いこなす方法を紹介しましたが、個人差やエアコンの種類による違いがあるので、自分で考えながら「エアコンの賢い使い方」をさぐってください。

ところで、個人差と書きましたが、人によって感じる温度に違いがありますが、どうしてでしょうか。去年(2022年)くらいから、「暑熱順応(しょねつじゅんのう)」ということばを聞くようになりました。私は、耳で聞いてわかりやすいように「暑さ慣れ」と呼んでいます。

5月から6月ごろにかけて、気温が高くなってくる季節にからだを暑さに慣らさないと、真夏の猛暑にからだが耐えられない、という話です。その対処方法は、暑くなっても少しずつ運動は続けるなどですが、どうも明確には言ってはいないのですが、「汗をかけるからだ」にすることを暑熱順応だと思っているようです。確かに、急に暑くなっても汗が全然かけない人が増えていて、熱中症増加の原因にもなっています。

しかし、それだけではありません。いろいろな人にアンケートをとったり、聞いたりした結果、どうも人間の快適に感じる温度範囲があるようです。その上、その範囲が「夏秋」と「冬春」で切り替わるようです。

先ほどのアンケートによると20歳前後の日本の若者の3人に1人が、エアコンを使うとき冷房設定温度を25度未満にしている、と答えました。これだけの人が、暑さ慣れしていないのです。電気代もかかりますが、外に出たときに、からだが対応できません。夏バテの大きな原因かも知れません。

暑さ慣れするには、暑くなったからと5月くらいからエアコンに頼るのではなく、まず扇風機や団扇で対応しましょう。例外的に暑い日は、エアコンを使ってください。現代人の危ういところは、昨日まで暖房していたのに、ちょっと暑いと今度はすぐに冷房することです。

それでも猛暑がやってくると暑さ慣れしていない人でも、汗が出てきますが、塩分が濃い汗になります。人間のからだは、汗を出すときに塩分を回収するようにできているのですが、汗をかける準備ができていないと塩分がたくさん出ていきます。塩分が多いと汗のにおいが強くなります。

そうすると、制汗剤で汗が出にくいようにする人がいます。汗は蒸発熱を使って体温を下げていますから、屋外では危険な状態になります。制汗剤を使わないでも、いつも25℃未満の涼しいところにいて、外出もしないようにする人もいますが、ときどき外に出たときには危険です。

一方、年を取ると暑さを感じにくくなるので「若い者は暑さに弱い」と言いながら、冷房しないで過ごしていると、猛暑の日には熱中症になってしまいます。

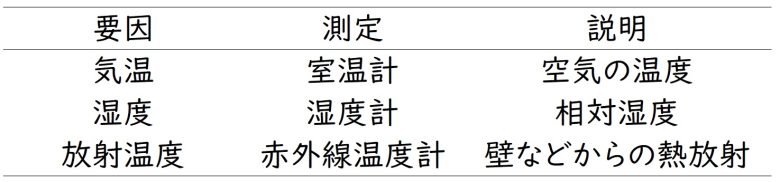

ここで、気温とか室温としないで、温度としたのには理由があります。からだの感じる暑さ寒さには、「気温」「湿度」「放射温度」の3つが影響しています。同じ温度でも、湿度が高いと汗が蒸発しにくくなるので、「蒸し暑く」感じます。「涼しくないエアコン」の正体です。

では、放射温度とは何か。次回のテーマにします。

集中連載コラム 熱とくらし(4)2023年8月1日

賢いエアコンの使い方

現在のエアコンは、冷房運転では十分除湿できないとすると、除湿(ドライ)運転がいいのではないかと思いつきます。でも、「熱とくらし (2)」で述べたように、省エネでなかったり、除湿能力が少ない弱冷房でしかなかったりします。しかし、暑いので室温も下げたいとします。

冷房運転で弱い除湿で室温を下げてから、ドライ運転をすると、エネルギーの浪費です。何とか冷房運転で、除湿しながら室温を下げられないのか。

まず、設定温度を25℃に下げます。目標温度を下げると、エアコン内部の冷却部分の温度を下げて、その温度を実現しようとするので、冷却部分での結露が増えます。つまり、除湿能力が高まるのです。ただし、メーカーや機種によって除湿能力の高まる設定温度が違うようで、24.5℃や24℃から除湿能力が高まることもあります。このままほっておくと寒くなるまで室温が下がるので、涼しくなってきたら、26~27℃に設定温度を上げます。

2003年以前のエアコンは、こんなことをしなくても冷房運転で設定温度を26~27℃すれば、普通に冷房できました。実は、新しいエアコンでもこれが実現できる機種があります。「冷房」「ドライ」以外に、例えばパナソニックのエアコンには「除湿冷房」という運転モードをそなえた機種があります。最近、わが家で買ったエアコンですが、除湿もしながら室温も下がるようです。

[写真 冷房除湿モード]

なぜ、冷房運転を改良(復旧)しないで、別のモードをつくったのでしょうか。これは、経済産業省が設けた省エネ基準が、冷房モードを想定しているからのようです。除湿能力を加えて正常化すると、省エネ性能が落ちます。そこで、冷房モードでは従来通り除湿能力を犠牲にして省エネをはかり、基準外の「冷房除湿」モードを新設して、実質的に「普通の冷房」ができるようにした。私の推理ですが、事情はもっと込み入っているかも知れません。

ドイツのディーゼル車が、審査のときだけ排ガス中の汚染物質が減る運転モードが作動するようにしていました。通常運転では、それほど汚染物質は減りません。冷房をめぐる混迷もこれに少し似ています。

ところで、先ほど述べた涼しくなってきたときに設定する温度ですが、室温計を見ながら26~27℃程度にしましょう。設定温度はエアコンの周辺の温度ですから、室温とは差があります。また、温度計にも誤差があるので、自分のからだで暑くないと思える温度にして、そのときの温度計の温度を覚えておきましょう。

猛暑の日は、設定温度を23℃程度以下にしないといけない、と思っている人がたくさんいます。しかし、設定温度は、出てくる冷風の温度ではありません。設定温度は室温がその温度に近づくと冷房能力を落とし、その温度になると冷房を止めて送風だけにする目標温度のことです。

急いで涼しくするには、風量を強風にして部屋の空気を素早く循環させるのがコツです。風が強くなると、汗が蒸発してからだも涼しくなります。扇風機を併用すると効果的です。その点、リモコンは温度設定は変えやすく設計していますが、風量を変えるのはやや面倒です。「除湿問題」がなければ、室温は26~27℃であまり変えず、風量で調節するのが中心になるので、不便です。

省エネのために28℃を推奨しているのに、なぜ26~27℃なのかという疑問があるかも知れません。部屋の温度にムラがあるので、28℃にすると不満が出やすいという経験からです。自分が28℃で十分だという方は、28℃でも問題ありません。次回は、温度感覚に個人差がある原因について考えます。

【参考文献】『賢いエアコン活用術』北原博幸 技報堂出版 2003年

集中連載コラム 熱とくらし(3)2023年7月28日

涼しくないエアコン?

エアコンで普通に冷房すると、おのずと除湿することになると説明しました。冷房の役割は、室温を下げることと除湿なので、うまくできています。

ところで、除湿するには空気の温度を下げるよりも大きなエネルギーが必要です。水(液体)が蒸発するときに熱を奪い、温度を下げます。この熱を潜熱と言います。逆に、水が結露するとき、つまり除湿するときに熱を発します。空気の温度を下げるには、この潜熱を奪うために追加の電力が必要です。

21世紀初め、エアコンメーカー各社は、結露を抑えて、空気の温度を下げられれば、大きな省エネになることに気が付きました。まず、10℃以下だったエアコン内部の冷却部分の温度を上げて、あまり結露しないようにしました。室温と冷却部分の温度差が減って、空気を十分冷やせなくなります。そこで、エアコンの奥行きを増やして、空気と冷却部分の接触面積を増やして、以前と同じくらい空気を冷やせるようにしました。

おそらく、これを思いついた技術者は「常識にとらわれない発想が画期的省エネを実現した」と喜んだでしょう。しかし、冷房の二大使命のひとつ「除湿」を犠牲にすれば、高温多湿の日本では、冷房が涼しくなくなります。「涼しくないエアコン」誕生の瞬間です。

「常識を破壊する前に、その常識を理解せよ」

このようなことになった背景を考えてみます。まず、家電メーカーは「過剰な省エネ競争」をしています。エアコンのエネルギー効率をあらわす、COPという指標があります。消費電力の何倍の熱を室外に運べるか、をあらわします。少しでもこのCOPを上げようとして、除湿機能まで犠牲にしたのです。

経済産業省の省エネ基準に、快適な湿度を維持した上で省エネを図るという条件がありません。一度、経済産業省を訪れ、担当者と対話する機会がありました。除湿を基準の条件にすることを検討するつもりはないのは予想通りでしたが、冷房に除湿は必須だということも理解していませんでした。それはメーカーが考えることだというのです。私は、「日本は湿度が高いので除湿が必要です。夏乾燥するヨーロッパなら、今のエアコンで十分かも知れません。日本のメーカーには、日本に適したエアコンをつくってほしい。」と言って、対話を終えました。

次回は、今のエアコンでも快適に冷房する方法をさぐります。

[日本の夏は高温多湿(京都府南丹市園部町埴生)]

集中連載コラム 熱とくらし(2)2023年7月25日

除湿運転

エアコンの除湿(ドライ)運転が、省エネになると思っている人が多いと思います。はたして、本当でしょうか。除湿運転の特徴は、温度はあまり下げないで、湿度だけ下げる

というものです。

除湿運転の方式は、メーカーによって様々です。除湿すると必ず空気の温度が下がってしまうので、どうやって下げないかがポイントです。

1)出てくる冷気を電熱器で暖める

この方式、温度があまり下がらないので省エネだと思っている人が多いですが、通常冷房に加えてさらに電力を使って温度を上げているので、まったく省エネになりません。

2)冷気を外に排出する熱で暖める(再加熱)

追加電力を使わないのでむだは少ないですが、空気の温度も下げてもいいなら、通常の冷房のほうがエネルギーは有効に使える。

3)冷房のパワーを落として温度をあまり下げない。ただし、あまり除湿できない。

エネルギーにむだはありませんが、そもそもの目的の除湿ができないので「除湿運転」とよんでいいのでしょうか。単なる弱冷房です。

説明があとになりましたが、除湿するとなぜ空気の温度が下がるかを説明します。除湿するには、エアコン内部の冷却部の温度を15℃程度以下にして、水分を結露させます。その水分を管を通して室外に捨てます。室外機のそばで管から水がしたたっているのが、室内空気の水分を集めたものです。

冷却部に接触した空気は、当然温度が下がります。通常そのまま、その空気を室内に出すと吹き出し口での温度は20℃程度です。設定温度が吹き出し口の空気の温度だと勘違いしている人が多いですが、吹き出し口の温度はあまり変化しません。

強風にすると空気量が多くて冷気が薄まって少し温度が高くなるので、「設定温度」ではなく、むしろ「風量」が吹き出し口の温度に影響を与えます。強風では、吹き出し口温度が上がっても、風量が多くなるので、部屋全体の冷却効果はほぼ同じです。湿度を下げて温度は下げない、ということではありません。空気の循環が速くなるので、温度が下がるまでの時間がかえっ

て短くなるくらいです。

つまり、湿度だけ下げて温度は下げないためには、原理的に後から熱を加えるしかないのです。一方、普通に冷房すれば除湿になるということです。ところが、そうとも言えない事態がおきています。もっと、大変なことです。それは、日本のメーカー各社が販売しているエアコン冷房が「涼しくなくなってしまった」ということです。

[再加熱方式のドライ運転(東芝エアコン)]

集中連載コラム 熱とくらし(1)2023年7月13日

梅雨どき

桑垣豊(市民科学研究室特任研究員、「熱とくらし 研究会」世話人)

あじさいの咲く梅雨の季節になりました。梅雨の時期になると、電車で気分が悪くなる人が増えて、ダイヤが乱れることも少なくありません。電車には冷房があるのに、なぜ気分が悪くなる人がいるのでしょうか。

電車とは限りませんが、冷房するかどうかの基準を28℃にしているところがあります。梅雨どきの特徴は、気温は28℃を下まわるけど、湿度が高いことです。気温だけを基準にしていると、湿度が高くて気分が悪くなる人が多くても、冷房できません。

湿度が高いときも冷房できるように基準を改めるべきですが、湿度計がない場合が多そうです。湿度計の設置を進めるべきでしょうが、乗務員が判断できるようにする必要があります。湿度計と言ってもどこに置くかが問題です。車掌室に湿度計を置くとしてそれは目安で、自分の体感やお客さんの様子で判断できるようになるのが、プロではないでしょうか。

一方で、室温が低くても少し暑い季節になると、いつも冷房している鉄道会社もあります。こちらは冷房が寒いことが多く、弱冷房車に乗るようにしています。少し判断をしているようですが、冷房が強すぎるのではないでしょうか。

現場の労働者の判断する部分を極力減らして、細かくマニュアル化する企業が多くなっています。労働者を管理しやすくすることが目的ですが、それが事故やトラブルへの対処能力を削いでいます。人手不足が目立ってきたので、改める職場が出てきましたが、乗客の健康のためにも、裁量がきくようにしてほしい。

ところで、鉄道のエアコンは、細かく風速の設定ができないものが多く、家庭用のエアコンのように設定温度で自動的にオンオフが切り替えらるものもあまりありません。そうすると、少しエアコンを動かして、また切っての繰り返しが必要かも知れません。鉄道用エアコンの改良が必要です。

では、家庭や職場のエアコンの場合は、どうでしょうか。「温度はあまり下げなくてもいいので、除湿だけしてくれればいい。除湿(ドライ)運転があるじゃないか。」と思われるかも知れません。しかし、除湿運転にも落とし穴があります。

[わが家の庭のあじさい]

春夏秋冬、一年中ほぼ毎日空から地面から、冬は薪ストーブの天板の何処が一番熱いか、何処にヤカンを置いたら早く沸くか? 等々放射温度計で測っていますが、冷気、熱気はどこから来るのか特に夏、冬に一度、床、天井、東西南北、六面の壁の放射熱を測り知っておくのも対策には良いのではないでしょうか?