【連載】 開発主義政治再考 第7回

補論/『現代技術評論』の二年間

山根伸洋(市民科学研究室会員)

全文PDFはこちらから

【これまでの連載】

第1回 開発主義政治の第三段階に向けて―開発主義政治の遺産継承をめぐって―

第2回 「総力戦」ないし「戦時動員体制」研究における 課題をめぐって

第3回 TVA-アメリカの経験を読み直す試みについて

第4回 「富国」と「強兵」の関連性について、ないし社会インフラ論

第5回 補論/田園都市国家ないし国家の空間的実践をめぐって

第6回 補論/『技術の社会史』と『現代技術評論』をつなぐ

はじめに 戦間期から戦時期における日常

書き手の私的事情を詳らかにすることは、書いた文章に対する不出来や不足の「言い訳」をあらかじめ用意するようで潔くないと思う。けれども今年は自分の出身校である東京工業大学に関連する人物、川崎京市(1908~1987)[1]についての報告を行う機会を得た。その報告の準備から報告までの経過の中で、改めて戦間期から戦時期にかけての科学技術動員体制の中で、技術者養成の高等教育機関の整備の実況について振り返る機会を得た。そこで、各人の生年が極めて重要であることを確認した。育ち学び活動した時代によって人の生きざまは大きく変わる。アセチレン化学・石炭化学工業に育った川崎京市は、戦後自らの決断をもって日本の重化学工業を石油化学工業へ転換し、全国の拠点産業都市へ石油化学コンビナートを配置する国土政策の立案・実施の先鞭をつけた。その川崎京市は、鳥取県の山林にてたたら製鉄を生業とする近藤寿一郎に育てられた。1900年代初頭から10年代に生まれた世代は、近世期以来の第一次産業に振り分けられる地域の生業の営為の中に、そしてその生々しい記憶の中に育っている。

『現代技術評論』[2]の主要な書き手であった山崎俊雄(1916~1994)[3]もまた戦前に東京工業大学を卒業している。木本(1994)では山崎のたどった技術史家としての足跡を丁寧に拾い上げているが、山崎が入学した1937年にはまだ「のびのびした自由な空気」があったとの山崎自身の述懐が紹介されている。戦間期から戦時期にかけて構想された技術者養成のための高等教育機関における学風が、どのようなものとして設定されたのか、そこにおける学風は自生的に育っていったものなのか、それともある種の規範的骨格の強制があったのか、戦時動員体制と学術振興政策との関連については実に生々しい今日的課題でもある。もちろん、「戦時」という強い縛りが効いた情勢において、そこには「にもかかわらず」キャンパスの外に対して内側にある「のびのびした自由な空気」であったのであろうことも容易に想像できることではあるが、いずれにせよそのような「学風」が戦時動員体制に適合する技術者の養成にとって肯定的に機能したのであれば、それはそれで「よくある」懐古の言辞に貶めておくこともできないのであろう。

日中戦争勃発後の戦時期において「のびのびした自由な空気」をキャンパスに感じた山崎は、戦後の「占領改革」を経て戦時期の経験を自分の言葉で語る自由を持ち得たのか、戦時期に自らが手掛けた課題について、自らの創意をもって総括し得たのであろうか、敗戦の経験をめぐる「自由の制約」、不完全な自己決定権の問題は、山崎にとっては日本の西欧との関係の形成のされ方の問題として終生解決することのできないある種の心の澱みのようなものとなったのかもしれない。

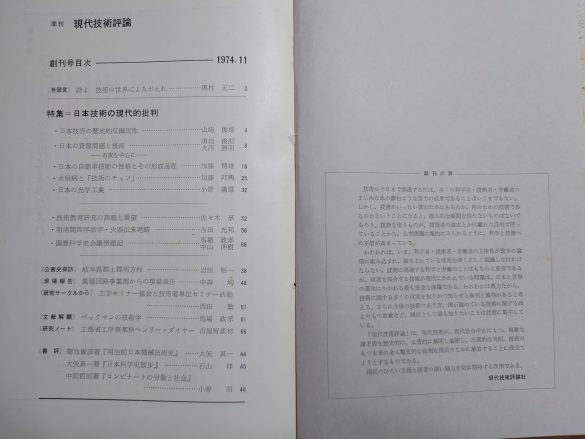

1)『現代技術評論』創刊号の特集

1974年11月発行『現代技術評論』創刊号の特集は「日本技術の現代的批判」というものであった。巻頭論文は山崎執筆の「日本技術の歴史的反国民性」である。巻頭論文の冒頭は「深刻な公害問題、環境問題、都市問題をかかえた日本国民は、いま日本人にとって西欧技術とはなんであったのか、あらためて反省を強いられている」という文章ではじまる。もちろん「日本国民」という言葉を用いる事の危うさがあることを踏まえても、戦時期や占領改革期を飛び越えて、19世紀における開国の時代にさかのぼって議論が始まること、その中で西欧と日本との関係性の中で、西欧由来の技術が「いかなる役割」を日本社会で果たしてきたのかを問うている。山崎は、幕末から明治期初頭の西欧技術の日本への移植の西南雄藩の努力を「今日の対米従属による自主性を欠いた技術開発」と対照的なものとする。そして明治期における殖産興業政策、紡績業を中心とした労働条件をめぐる諸権利獲得等の動きを紹介しながら日露戦後における独占資本の形成と軍部との結合を指摘し、産業化がもたらす住環境破壊の状況を告発的に記述する。また20世紀初頭登場する労働運動、住民運動の姿を「生き生きとしたもの」として描き出す。そして電源開発から大規模都市開発、国土開発の時代に入る中で、大都市法制不在の中で噴出する都市問題を言い当てていく。戦後、農業を犠牲にした重化学工業の急速なアンバランスな発展のゆがみが、高度経済成長の負の側面として1970年代半ばの日本において山崎たちが向き合っている現実とする。この巻頭論文の末尾に「一九二〇年代以来獲得した真の科学と技術の概念をさらに発展させ、国民は科学者・労働者とともに深く考え、人間の民主的な権利を守るために行動しなければならない時代に来ていることを自覚し始めている」としている。

山崎がここで書いている「一九二〇年代以来獲得した真の科学と技術の概念」とは何なのであろうか。この文言と、山崎が東工大に入学して感じた「のびのびした自由な空気」とは関連しているのであろうか。いずれにせよ一九七四年は山崎が58歳となる年でもある。その年齢において、凡そ50年前の時代状況に立脚して議論を展開していることに関心を持たざるを得ない。山崎は巻頭論文の末尾でまず「日本技術の歴史的反国民性を徹底的に追及するとともに」として「日本技術」を断罪しつつ、「科学の全人類史的意義を発見し」として普遍的価値への訴求を行い、最後に「日本人のもつ根源的にすぐれた能力を解放する道を開拓することが必要である」として締めくくっている。巻頭論文に第二次世界大戦に関する文言はほとんどない。あるのは「第二次大戦後、講和条約発効に始まる産業合理化政策は、その後の技術進歩に大きな影響を与えた」という一文のみである。山崎自身が1970年代半ばにおける情勢認識がいかなるものであったのか想像するほかないが、少なくともこの時期に山崎は科学技術をめぐる言説を基礎として日本ナショナリズムの再定義を構想していたのであろうことは、巻頭論文の勢いから伝わってくるのである。

2)ナショナリズムの再定義と資源ナショナリズム

山崎の巻頭論文に続く論文は「日本の資源問題と技術―石炭を中心に―」という黒岩俊郎(1926~)と大西勝明(1943~2022)の共著論文となっている。この論文の冒頭では「日本の今でも農村部に残っている、底ぬけの、あかるい民などに、自然と一体となり、豊かな自然に感謝して生きてきたわれわれの祖先の姿を見ることができる」といった文章が炭鉱に代表される地域となった筑豊の表現として掲げられている。戦後のエネルギー政策の動揺の中で石炭鉱業は政治状況に左右されて好不況の波にもまれ、しかも1955年「石炭鉱業合理化臨時措置法」閣議決定以降、「炭主油従」から「油主炭従」への歴史的転換点にさしかかっていた。この時期における筑豊地域は、長らくの石炭鉱業による採炭の結果として農地が荒廃し、また炭鉱離職者が地域に溢れ、地域の生活保護率が急速に上昇することになった。ここに黒岩は、国家による石炭政策に翻弄されることで破壊される地域住民の暮らしの危機に言及して次のように結論付ける。即ちこれまでの「欧米で発達した科学技術、しかも主として資源多消費部門の産業と技術」の無前提の導入にかえて、日本の社会編成を「日本の自然条件・資源条件に合ったところの産業構造・技術構造に変えていかなければならない」とする。さらに、末尾で「中国やアジアの自然観、あるいは江戸時代と言う人工的につくられた資源有限の情況の中で、我々の祖先がいかなる科学技術、あるいは技術思想といったものをもっていたのかを想起するのも問題解決の一つの端緒となるかもわからない」とする。最後に「美しい国土=日本」を持ってくることに抵抗感もあるが、ここにもまた日本ナショナリズムの再定義への意欲を読み取ることができるのである。

黒岩はアジア経済研究所に所属して「たたら」などの研究報告[4]を行っている。また1967年の段階で当時八幡製鉄調査部に所属して活動していた飯田賢一が座長のシンポジウム「日本鉄鋼協会初代会長工学博士野呂景義の業績とそのわが国製鉄技術史上における意義について」に黒田は参加し「維新前後における日本の海外技術移植過程のドイツとの比較について」ならびに「第1次第2次世界大戦下の日本鉄鋼技術発達について」という報告を行っている。これは19世紀から20世紀にかけての日本における鉄鋼技術の自立までの経路の分析であり、技術ナショナリズムを基礎とした論述となっている。また黒岩は東京大学工学部で冶金をまなび、その後に技術史を専門としたこと、1956年科学技術庁資源局の発足とともに設置された資源調査会の勤務経験があることを佐藤仁[5]は明らかとしている。佐藤は黒岩について次のように説明する。「黒岩は、資源を単に自然の一部として「生きている」と特徴づけたのではなく、社会との関わりにおいて多様で可変的な存在として位置づけようとした」として「黒岩が資源論から技術論へと展開していくのも、まさに多様な資源条件への対応方法が技術の多様性という見えるカタチに体現されているからであろう」とする。

佐藤が言及した戦後の資源調査会は、当時の事務局スタッフを担った石井素介(1924~2017)からみれば[6]「資源調査会が直接行政を担当する既存の各省庁からの《独立性》を保持することができた点です」としたうえで「これが可能であったのは、敗戦直後という歴史的時点とGHQの後ろ盾による面もあるのですが」と述懐している。もちろんこの後には、結集した研究者の意欲や協同性、学的理想の高さなどが述べられてはいる。けれども戦時期から戦後にかけての経験を振り返る際の、敗戦という契機、並びに占領経験の生々しい痕跡は、自覚的に向き合われることなく記憶の風化に任せる感もある。

3)1970年代半ばにおける焦燥、そして忘却?

敗戦より凡そ30年が経過した1970年代半ば、20代後半であった当時の青年たちも還暦に差し掛かってきた。必死の努力をもって敗戦以降の日々を生き抜いてきた自負をもって、山崎はその自負を多くの「日本国民」と共有することを目指して、眼前の経済の「高度成長」に随伴して生じた深刻な「産業公害」に向き合うことを試みて『現代技術評論』を刊行した、その思いは良く伝わってくる。

……

[1] 2022年7月3日オンライン化学史学会年会一般講演「戦時期における川崎京市の研究をめぐって」.

[2] 1974年11月創刊号、季刊、1976年8月刊行第八号をもって休刊。

1974~1976,『現代技術評論』,現代技術評論社.

[3] 木本 忠昭,1994,「追悼:山崎俊雄先生の生涯と技術史研究」『科学史研究』33(191):169-72.

[4] 黒岩 俊郎,1967,「たたらの衰退過程」『鉄と鋼』53(7):867-70.

[5] 佐藤 仁,2009,「資源論の再検討――1950年代から1970年代の地理学の貢献を中心に──」『地理学評論 Series A』82(6):571-87.

[6] 石井素介,2009,「戦後初期の資源調査会における<資源論>確立への模索 : 当時の一事務局スタッフの眼からみた回想」『経済開発過程における環境資源保全政策の形成』:55-77.

【続きは上記PDFでお読みください】

市民科学研究室の活動は皆様からのご支援で成り立っています。『市民研通信』の記事論文の執筆や発行も同様です。もしこの記事や論文を興味深いと感じていただけるのであれば、ぜひ以下のサイトからワンコイン(100円)でのカンパをお願いします。小さな力が集まって世の中を変えていく確かな力となる―そんな営みの一歩だと思っていただければありがたいです。