【連載】

美味しい理由−味の素の科学技術史 第11回

アミノ酸の科学者、赤堀四郎(3)

これからの「合成食料」には何が含まれているのか

PDFはこちらから

瀬野豪志 (NPO法人市民科学研究室・理事、アーカイブ研究会世話人)

【これまでの連載(クリックすればウェブサイト記事が開きます)】

第5回 「食事のシーン」を描くことができるか

第6回新しい「味」の先に起きていく出来事

第7回「調理」を作っていくのは誰か

1967年、日本薬学会の機関誌が企画した「これからの合成食料」と題した座談会で、当時、理化学研究所理事長だった赤堀四郎は次のように話している。

赤堀「蛋白源というものは、農産物によるか、合成するか、どっちかしないといけないということになると思うんです。」

宮木「そこで赤堀先生はかなり前に合成食料ということについての発想をおもちになりまして、早くから二国先生や皆さんと、それを発展させようというようなお考えがあったと伺っておりましたが、先生の発想というか・・・」

赤堀「僕の発想というけれども、もとは僕の発想じゃなくて、鈴木梅太郎先生の発想というか、夢なんで、それを私が、昔鈴木先生の話を聞いて覚えていまして、いつも同じようなことを考えてきたわけです。」

この座談会は、赤堀四郎の他に、大阪大学教授の二国二郎(産業科学研究所所長)、東京大学教授の藤巻正夫(農芸化学)、日本薬学会機関誌を編集する千葉大学教授の宮木高明(薬学)、野口照久(日本曹達株式会社生物化学研究所所長)が出席しており、人口問題と食糧危機についての話題から始められた。

座談会「これからの食糧」1967年

司会役の宮木は、国際的な政治経済の理由による食料の不均衡はあるにしても「全体的に見て地球上に将来生産する食料が不足して、次第に飢饉に追い込まれるというふうな危惧はほんとにあるんでしょうか」と問いかけている。それに対して赤堀は、今後予想される人口増加に追いつくほどの農作物による食料増産に懐疑的で、生きていくためにはカロリーだけでなくタンパク質を確保する問題が重要であり、それを水産物で増産するにしても餌が問題になること、こうした「蛋白源」の問題についてアメリカの農務省も認識していることなどを発言して、これからは「合成食料」を推進するべきだという姿勢で意見を述べている[1]。

赤堀は、1955年に書いた「合成食料の可能性」というコラム記事では、「最近MSA協約によって米国の食料が安く輸入されるようになったとはいえ、国民は何かの形でその代償を払わされているし、またこのような状態は国家の自主性を維持する上に最も危険であることを考えねばならない」と述べて、戦後の日本の食糧危機の可能性を危惧していた。このような危惧は、戦争による食糧難を経験していた座談会の出席者には、ある程度共有されていたように思われる。しかし、「一部の識者の意見によれば農業の改良および水産物の完全利用によって、食料の不足は完全に補い得るはずだともいわれるが」、それに多額の国費を投じても「今後毎年100万ずつ増加する人口情勢に対処するまでには到底逹し得ないであろう」と、農業や水産業による解決法に赤堀は懐疑的であった[2]。その後、1967年の座談会でも赤堀の意見は変わっていなかった。

戦前から日本では、人口増加と食糧危機の話題は、マルサスの「人口論」のような議論を前提にする一方で、食糧の方の具体的な、米などの農作物についての様々な不確実性、戦争などの国際的な状況によってどれだけ左右されるか、という想定も含んでいた。鈴木梅太郎の「夢」、赤堀の「合成食料」を推進しようとする考えは、「化学肥料」の延長で「食料」を増産していく主張であるが、国際的な食糧問題における懐疑や危惧が含まれていた。

鈴木梅太郎の「パン」

赤堀が東北帝国大学理学部の学生だったとき(1923年頃[3])、食糧問題についての特別講演で東北帝国大学にやってきた理化学研究所の鈴木梅太郎は、講堂にバスケットを持って現れて、「パン」を見せながら話し始めた。この講演を聴いていた赤堀の回想によると、「ふつうのパンのように見えるけれども、ふつうのとは違うんで、栄養価が非常にたっぷりある。つまり小麦粉だけでつくったんじゃなくて、ニシンの粉だったか、なにか魚の粉を入れてあるというんです。これを食べると栄養が完全になる、動物が非常によく肥る」と説明して、赤堀の指導教授の真島利行がインドールからトリプトファンを合成していたことについて、「真島君は最近石炭からアミノ酸をつくった。こういうことは将来非常に大きく発展する可能性がある」と鈴木梅太郎は話したという。「これは鈴木先生がその当時から食糧を人工的に作ろうという、あるいは石炭から食糧を作るということを1つの夢として持っておられたんじゃないかと思うのですが、そういう可能性もあるという1つの例として、真島先生が石炭からアミノ酸を造られたということを言われて、びっくりいたしました。たしかに、アニリンとアセチレンからインドールを合成して、それからトリプトファンを合成されたのでありますが、元の原料といえば石炭であります。このことをそのように表現されまして、さすがに観点が違うというか、構想の大きいのにびっくりしたことがありました[4]。」

このとき赤堀が見たパンは、鈴木梅太郎と徳山総太郎によって考案された「理研パン」であろう。鈴木梅太郎は、講演や出版物において「完全」な栄養の飲食料品の可能性を説いて、タンパク質やビタミンを添加した「理研パン」を紹介していた。白米食による脚気の原因についての栄養説(米糠に含まれる栄養素=欠乏している「オリザニン」=ビタミンB1の発見[5])で知られる鈴木梅太郎は、「完全食」の説明ではパン食にも不十分な点があることを指摘し、当時の日本で輸入品として知られていた「人造バター」(マーガリン)の栄養的な欠陥との関わりも述べている。

普通のパンは米飯より蛋白質も多く消化率も優るが蛋白の質が劣り、又白米と同様に塩類に乏しく、ビタミンBを欠くから、これ等の補給に留意を要する。(中略)昼弁当によく見受けられるパンにバターのみの殊に人造バターを用ひたものは弊害が多く完全食とは云はれない。人造バターにはビタミンAもなくその上多少有害なものも含まれる。(中略)このパンの欠点を補ふ為めに理研パンを考案した。理研パンは小麦粉に魚粉(ニシン、イワシ等の乾燥粉末をアルコールで処理して脂肪を除いて悪臭を去ったもの)を3%加えて蛋白質と塩類を補足し更に酵母1%と牛乳少量を加へてビタミン類を補給したものである[6]。

不足している栄養素の発見から、栄養の不足を補う食料を実用的に考案し、「完全」な栄養食に近づけようとするという発想が「理研パン」には含まれている。

鈴木梅太郎の完全な「栄養」についての発想は、1901(明治34)年から1906(明治39)年までの欧州留学の間に、すでにタンパク質の化学的研究を行なっていたベルリン大学のエミール・フィッシャーの研究室にいたときからのものであるが、「留学した時に日本人の体格の貧弱なことを痛感した」といい、「その原因はどこにあるかと、終始考へて居つた」という。「フィッシャー先生」の研究の手伝いをしているうちに、「その時初めて蛋白質の種類によつて栄養価が違ふといふことが判つた。それで日本人は米を主食としてゐるから、或は米の蛋白質が悪いのではなかろうか、米の蛋白質と肉の蛋白質とは栄養上に大なる相違があるのでなかろうか、といふ疑問を抱いた」。つまり、欧州人と日本人の体格の違いを気にしていたところに、主として食べているもののタンパク質に栄養価の違いがあり、その栄養の違いによってその原因がわかるのではないか、と思ったわけである。明治時代に欧州へ留学した日本人の科学者らしいエピソードである。鈴木梅太郎は帰国するときにフィッシャーに研究テーマをどうするべきか聞いたところ、欧州の学者と同じテーマでは競争にならないから東洋の特殊な問題を見つけるのがよいと言われたので、当面は米の問題を研究することにした[7]。

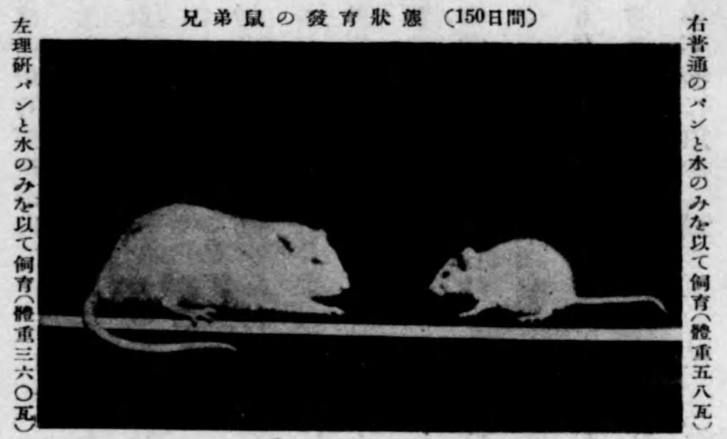

理研パンの動物実験

鈴木梅太郎がいう「完全」な栄養とは、当時すでに知られていた栄養素を与えただけでは動物が完全に生育しない、という動物実験を繰り返した結果からきている。実験で与えている栄養がまだ不完全であり、未知の栄養素が欠けているために生育しないと推測し、それを補うことができれば正常に生育するのではないか、という「完全に生育する」食餌の想定を意味していた。鈴木梅太郎の回顧によると、明治時代では「蛋白質、脂肪、炭水化合物、これにカルシウム、燐、鉄、沃度等の無機成分を加へた栄養素を以て動物は完全に発育すものと考へられてゐた時代は相当長かつた。しかも、この点に疑問を挿むものは一人もなかつた」と書き、そして、鈴木梅太郎は「農芸化学を修めたので、植物の肥料試験法を知つて居つた」ということと、「動物に就ても同様に、純粋の蛋白質と脂肪、炭水化合物及び無機成分を集めて人工配合飼料を作り、動物を飼育することが出来る筈である。そしてその中に米の蛋白質とか、肉の蛋白質とか、種類を違へて與へたならば、動物の発育が違ふだらうと考へたのでその方法で鳩や鼠などを試験した。ところが意外にも右の様な配合飼料では動物は数週間で死んでしまふ。何遍やり直しても同じことで、その原因がどうしても判らなかつた。その内に糠が特殊な成分を含んで居ることが判り、これを配合飼料に加へると、能く発育することを実験した」。この動物実験の方法では、既知のビタミンやアミノ酸が増えていくと、それらを合成して与える餌に入れられるようになっていく。タンパク質をつくる20種類のアミノ酸で最後に発見されたスレオニンも、理化学研究所の鈴木梅太郎研究室が行った14種類のアミノ酸を与えた実験や、アメリカのW・C・ローズが行った19種類のアミノ酸を与えた実験でもネズミを生育させることができず、さらに追加された天然のタンパク質のうち生育がうまくいくようになるものから発見されたのである[8]。

赤堀は、鈴木梅太郎の「栄養学上の重要な問題を取上げた大胆な研究の構想には敬服せざるを得ない」と書いている。味の素から東北帝国大学の学資を支援され、真島研究室で行われていたアミノ酸の研究でテーマを探していたとき、赤堀はフィッシャーの論文を読み漁っていたが、すでにアミノ酸については研究し尽くされているように感じていた。しかし、ペプチドの合成についての論文でフィッシャーとともに鈴木梅太郎の名前を見つけて「日本人としてペプチドの合成をやられた最初の学者が鈴木先生であった」ということに感銘を受けた。ペプチドの合成は、その後1940年代に発展し、タンパク質のアミノ酸、酵素の研究に進んでいった赤堀にとって、生涯取り組んでいくことになるものだった[9]。

鈴木梅太郎の「理研パン」は、食べ物に栄養価の違いがあるということだけでなく、タンパク質を構成するアミノ酸を「完全」にとれば肉や米はいらない、ということまで示そうとしていた。当時の日本において「肉や米はいらない」ようにできないかという考えが出てきた理由は、ひとつには、第一次世界大戦の敗戦国ドイツで起きたような戦時の過酷な食糧危機が伝わっていたこと、そして、さらに世界の人口が増加することによる国際的な食糧問題が現実的に想定できたからであった。1939(昭和14)年に読売新聞に掲載された「合成食物」の記事では、肉を食べなくても生きていけるようにする「アミノ酸合成食物」について、鈴木梅太郎はこのように説いている。

そこで学者は天然の牛肉や米を食はなくとも、化学的に造つた人工の食物で生きて行けるやうにといふ研究をしてゐるわけである。(中略)蛋白質とか澱粉とか脂肪といふやうな、動物が生きて行く上に必要な栄養成分を全部、人工的に造つて、これを適当に食べて居れば、何もわざわざ肉や米を食べる必要はないわけである。

ところが、蛋白質は化学的に非常に込み入った形をしたものであるから、天然の肉と同じものを造ることは、なかなかむずかしいのである。そこで私は、人間が肉を食ふと、肉の蛋白質は胃と腸で消化され、幾種類かのアミノ酸に分解されて吸収されるのだから、肉が消化され、分解されて出来る幾種類かのアミノ酸を、全部人工的にこしらへて食べれば、実際の肉を食はなくても、同じ結果になるだろうと考へて研究を続けて来た。

最近では、人間の栄養に必要な蛋白質が分解して出来る各種のアミノ酸を、全部人工的に造れるやうになり、このアミノ酸を全部揃へて動物に食べさせ、試験して見ると、肉を食べさせたのと同じやうに、動物が育つことがわかつた。

勿論、澱粉や脂肪、ヴィタミン類などは、食べさせたのであるが、肉に関する限り、天然の肉を食べなくても、化学者が人工的に造つたアミノ酸の類を食べて居ればよいといふことがわかつたのである。

しかもアミノ酸は、肉と違つて、消化するといふ必要がなくなるから、胃腸の負担が非常に軽くなるわけである。

(中略)米の蛋白質には、オキシ・アミノ酪酸といふ一種のアミノ酸が不足してゐることがわかつた。このアミノ酸を少し米に加へ動物に食べさせて試験して見ると、肉の蛋白質と同じ効果を現はすことがわかつたのである。故にこのアミノ酸さへ安く製造することが出来れば、肉を食べなくとも、米にこのアミノ酸をちよつぴり添へて食べて居れば、蛋白質の栄養は充分だといふことになる。

従つて将来、世界の人口がどんどん増加して、地球上の天然の食物が足りなくなる時が来ても、人類は化学的に合成した食物を摂つて生きて行けることだらう。さういふ時代には、主婦も煩雑なお台所の仕事から解放されることと思ふ[10]。

「化学的に造つた人工の食物」で生きていけるようにする研究は、必須アミノ酸の発見と合成が可能になったことで、「天然と同じ食料を造る」ことで代替するというよりも、「理研パン」のように必要な栄養素を添加していくだけで十分ではないかという考え方になっていく。

当時の日本の状況では、ある意味では、遠大な目的を唱えながら、時局に合わせた合成にできるのが「理研パン」に含まれていた政策的な可能性といえる。肉や米を食べなくても栄養のあるパンを食べれば生きていけるようにするという考え方は、戦前から戦後にかけて、様々なパンによって実践された。戦時中の代用食品として「栄養パン」や「甘薯パン」が特定の地域で作られた例や、陸軍による節米運動の「興亜建国パン」、戦後の学校給食や栄養改善運動における「強化パン」(ビタミンやアミノ酸などの添加)などがある[11]。

米の栄養添加も、公衆衛生の観点から始められた。配給米にビタミンB1を添加する「強化米」、戦後の栄養改善法(1952年)以降の「食品強化」の一つとして「人造米」というものがあった。「人造米」は、精米で出る「砕米」などを粉末として「ビタミンを加えてから、再び整形する」もので、強化米も人造米も「全く通常の白米として使いつつ、栄養素の不足を知らぬまに補うという考え方から出ている[12]」。

興亜建国パン

米を使わない「理研酒」

1918(大正7)年の米騒動の後から、鈴木梅太郎は「合成酒」の可能性にも言及した。当時の国の税収のおよそ4分の1を酒税が占めており、その酒造のために年間で400万から500万石の米を消費し、朝鮮や台湾からの米や、輸入米が増えていた。このような米の状況を指摘した上で、鈴木梅太郎は、戦時に予想される食糧危機、日本における米問題の解決として、米を使わない「理研酒」の考えを次のように説明している。

差し迫った我国の食糧問題の解決の一助ともならうと種々苦心して出来たのが、我理研酒で所謂米を使用しない合成酒である。

我国の清酒が全部理研の合成酒に代わつたとすれば、四五百萬石の米が助かり、四五百萬人の食糧が助かるわけである。然し酒は嗜好品であつて、別けてもなかなかやかましいものであるから、最初から無条件でうけいれられるとは思はれない。然し人の嗜好は種々の同期によつて漸次変化するものである。苦いといつてあれ程にきらはれた麦酒が広く愛飲され、今日では苦い味がしないと本当の麦酒ではないかのやう考へるに至つたのである。勿論理研酒にしても宣伝にかなりの犠牲を払はねばならぬが、世人が嗜好を転ぜなければならぬ時期が必ず早晩来るものと思はれる。それは食糧問題の切迫によるものである事は敢て説明する迄もない。

理研酒も最初から理想的のものを造るといふは至難な事であるが研究に研究を加へ、改善に改善を積んで行けば最初の目的、即ち醸造酒に代るべきものを造る事が出来るといふ自信をもつて居る[13]。

理化学研究所の研究者の回想によると、鈴木梅太郎が「シンセティック酒」と呼んでいたことから「合成酒」という表現をしたといわれている[14]。

米を使わない合成酒は、「味の素」を製造していた鈴木商店でも製造されるようになった。1934(昭和9)年、鈴木商店は「味の素」の川崎工場の隣に、アルコールと合成酒を製造する工場を建設し、昭和酒造株式会社を設立した。「味の素」の原料が小麦粉から脱脂大豆へ転換していた頃で、脱脂大豆の前処理で多量に出る糖液を原料にして、アルコールの開発と合成酒の製造に乗り出し、「味の素」からの副産物の製品がまた一つ増えたわけである。この合成酒は「三楽」という名前で販売された[15]。

1931(昭和6)年に創立者の鈴木三郎助が他界した後、その弟で製造技術の開発を担当していた鈴木忠治が二代目の社長になり、技術的な刷新とともに事業の多角化が進み、合成酒への展開もその一つであった。昭和酒造の社長に鈴木忠治が就いて別会社にしたのは「『味の素』部門を三郎助家の経営に、アルコール・酒類の部門を忠治家の経営とする」考えがあったとされるくらい、技術開発担当の鈴木忠治は「合成酒」の可能性にかけていた。鈴木梅太郎と「理研酒」の研究をしていた加藤正二によると、鈴木商店の相談役になっていた鈴木梅太郎に対して、鈴木忠治は「理研酒」を最初に製造した大和醸造株式会社だけが特許実施権を持っていることについて「やかましく抗議」していた[16]。

関東大震災後、壊滅的な打撃を受けた大和醸造の「理研酒」事業が進まず、理化学研究所は理化学興業株式会社を設立して「理研酒」を自らの事業で製造し、1928(昭和3)年から一般向けのブランドである「利久」を販売した。陸海軍向けにも販売したことによって「理研酒」の知名度が上がり1929(昭和4)年、「利久」は帝国発明協会の特等賞を受賞し、糧友会(陸軍省・内務省・農林省などによる食糧問題研究機関)の食糧展覧会で「利久」が表彰された。1935(昭和10)年、理化学研究所が特許実施権を大和醸造との間で解決すると、多くの会社で「理研酒」が製造されるようになった[17]。

1935(昭和10)年に、「味の素」工場の隣の昭和酒造も「理研酒」の特許実施権を得て、翌年から製造できるようになったが、年間10万石の生産ができるほどの大きな工場を建設して、当初は「あまりに大き過ぎる感じで非難の声」があり、「大蔵省当局は、合成酒に好意を持たず、清酒との混和を防ぐ意味で」ビン詰めだけで年産5000石の免許になってしまった。しかも、「ときあたかも産米は過剰で、人口食料問題も一段落という時で、清酒は市場に氾濫し、乱売戦たけなわ」であった。しかし、1940年度の理化学研究所内の事業(作業部)収益の43パーセントが「理研酒」となり、1943(昭和18)年には「理研酒」は47社52工場で製造され、30を超えるブランド名で販売された[18]。

米が合成酒に使われることが許可される1951(昭和26)年まで、「理研酒」の製法は合成酒の代表的なものであった。戦後、科学技術庁傘下の特殊法人理化学研究所になった頃(1958年)のパンフレットの表紙には「原子力からお酒まで」と大きく書かれていた[19]。

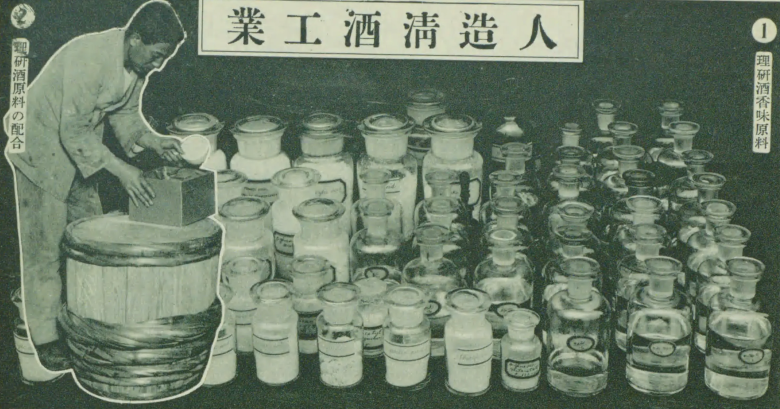

理研酒の香味原料

赤堀四郎の「合成法」

鈴木商店が「合成酒」を製造し始めた頃、赤堀四郎は、1927(昭和2)年から1932(昭和7)年まで味の素の社員であった後、欧米への留学を挟んで、1935年に帰国して大阪帝国大学へ着任し、「しょうゆ」の香気成分についての研究と、味の素のグルタミン酸から「ヒスタミン」を合成する研究をしていた。これは結果的に食品ではなかったが、「ヒスタミン」を入れた「ヒビ薬(塗布剤、リウマチ神経痛用摩擦剤)」として、鈴木商店が設立した関連会社である宝製薬から「ヒスタメント」という名前で販売された[20]。

「ヒスタミン」の合成について、赤堀は「学位論文の一部でもあり、グルタミン酸を調味料以外の有用なものにしたい」という念願があったと回想しているが、工程の多い合成反応で「ヒスチジンの脱炭酸でヒスタミンをつくるほうが、はるかに容易かも知れない。しかし、当時はヒスチジンが貴重で高価なものであった」ので、(味の素の)グルタミン酸からの合成が有利であった。有機化学、生化学の研究としては、アミノ酸からイミダゾール誘導体を合成するのが目的だったが、この方法が「しょうゆ」の香気成分の研究で、「メチオノール」の発見と合成に結びついていた[21]。

赤堀が「合成食料」に直接つながる研究をしたのは、戦後の1950年代、本家本元の「味の素」の化学的合成による製法が求められていたときのことである。「味の素」の原料は、戦前から小麦粉、脱脂大豆が使われていたが、戦時中は原料を割り当てられなくなって「味の素」の製造ができなかった時期があり、戦後に再開してからも小麦粉や大豆のような農産物に依存すると、毎年の収穫量、品質、輸入や国際的な状況などの影響を受けて、原料のコストが変動する懸念があった[22]。

味の素(1946年に「味の素株式会社」に社名を変更)では、原料コストの低減を目標として、1950(昭和25)年から川崎工場研究部で「味の素」の新しい製法であるグルタミン酸の「合成法」が検討された。この「合成法」とは、いわゆる石油由来の原料による「味の素」の製法である[23]。

このとき、味の素では3種類の「合成法」が検討されていた。アクリル酸エステルを原料としてグルタミン酸を合成する「O法」、ケトグルタール酸を合成してそれを還元アミノ化することによってグルタミン酸を得る「S法」、アクリロニトリルを原料としてグルタミン酸を合成する「P法」の研究開発が並行して進められた。

このうち、赤堀が行った合成法の研究は「S法」である。ケトグルタール酸を合成する方法は知られていたが、大阪大学の赤堀研究室でその改良法が発見されていた。味の素は、1954年から赤堀の指導によって「S法」の研究を進めて、1955年にはベンチプラント、パイロットプラントの運転を開始し、100時間の連続運転に成功した。

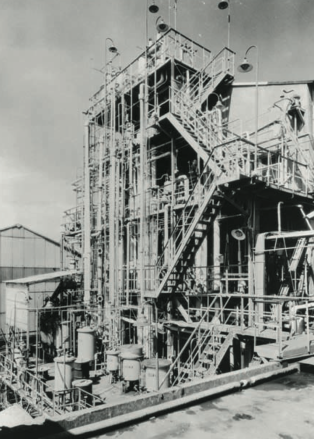

合成法パイロットプラント(P法)1959年

それぞれの研究成果から、その効率性やコスト面を比較した結果、味の素が採用したグルタミン酸の合成法は「P法」であった。「P法」の原料のアクリロニトリルは、アクリル繊維の原料として使われていたために、最も安価であった。国内で三菱化成工業がアクリロニトリルを生産することになったのも、この「P法」に絞られた理由の一つであった。

味の素の合成法は、9年の歳月と約7億円をかけた研究開発の段階を経て、ついに工業化が実現した。三重県四日市に新しい「東海工場」が建設され、1962年から試運転を開始し、1963年から稼働を開始した。合成法による「味の素」の工場は、世界初の合成MSG工場でもあった。「完成した東海工場は、①計測、制御、遠隔操作などについて当時としては最先端の技術を導入し、配置面でも特別な考慮をはらって、合成法のメリットであるオートメーション化を徹底したこと、②原料供給の点できわめて有利な四日市コンビナート内に立地(原料・燃料供給面での東海瓦斯化成社、三菱化成社、三菱モンサント社、昭和四日市石油社等との関係)したこと、などの特徴を有していた」。合成法による「味の素」は、当初予定されていた月産300トンを越え、1968年度末には月産1100トンの生産にまで達した[24]。

光合成に頼らない「食糧生産」

冒頭の座談会が行われていた1967年、赤堀は、東洋食品研究所での「食料問題の将来」という講演で、石油から食料を合成する可能性について話している。

光合成に頼らないでの食糧増産の方法としては化学合成がある。

化学合成にも原料となるもの、つまり、炭素源がなければならないが、光合成には無関係に得られる炭素源として石炭と石油が考えられる。

石炭は太古の光合成の産物であり、炭素源としてこれまで化学工業で使われてきたが、最近、石油が化学工業の原料として非常に大きな役割をもつようになってきた。もし石油から食糧の生産が大規模に行われるようになると、光のエネルギーはいらなくなり、また石油自体が多量のエネルギーを持っているものだから、石油のエネルギーを少しずつ放出させながら、これを食糧に変えていくことが可能となってくる。

(中略)現在、食糧問題とくに蛋白質欠乏が非常に深刻であり、しかもこれを急速に解決するとなると、単に、農業、畜産、水産の開発だけでは間に合わない。そこで、石油から食糧をつくるという新しい食糧の製造方法も考えられるべきではないかと思うわけである[25]。

赤堀は、先述の座談会で、出席者の宮木から「つまり、生物から食料資源を求めるんじゃなくて、鉱物から求めていこう。その間には合成技術というものがあるわけですね」と「合成食料」について説明を求められると、「石炭化学はずいぶん発達したけれども石炭原料は、食料にするほど安くはできなかったわけです。合成では、農産物、水産物に比べてどうしても安くならなかった。そのために発展しなかったんじゃないかと思うんですけれども、いま石油が非常に安く多量にできるようになったので、鈴木先生が石炭から食料をつくると考えられたことを、今度は石油から考えればやれるんじゃないか」と発言している。さらに宮木から「しからば石油はコストは安いとしましても、地球における資源とすれば、非常に先々のことまで考えていくと、保蔵量というか、やはり限度があるんじゃないか」と問われると、赤堀は石油の生物成因説と無機成因説の論争について説明し、石油産業の研究者の話は割り引いたとしても、無機成因説で言われていることは「もちろんわかりませんけれども、その可能性もなきにしもあらずです。それだから、資源としての石油は、私は当分心配する必要はないと思います」と述べている[26]。

ローマクラブ『成長の限界』や第一次オイルショックの前の1967年での見解ではあるが、赤堀自身が「食糧問題についての私見」と言いながら、石油からの「合成食料」の説明には、現在ではあまり有力ではない石油の無機成因説への期待だけでなく、様々な「科学と社会」に関する赤堀の独特な見込みが含まれている。たとえば、原子力の将来性に関する発言では「原子力工業が発展してそのエネルギーが安価に得られるようになれば、植物の成育に不可欠な光源も、人工的に与え得るであろう。クロレラはもとより、野菜、果実、主要作物のオートメーション的製造も、畜産飼料の製造も可能になる。高層ビルでの海水による魚の養殖も可能になるかもしれない」というように、「食糧問題」を解決するくらいの莫大な食料生産にかかる代替的なエネルギー源が実現することを条件にして、どこか閉鎖的な独立した食料製造システムによる生存圏(将来の日本、もしくは地球)の可能性を思い描いているように思われる[27]。

様々なタンパク質を構成する、アミノ酸のポリペプチドの連なりの発見へと研究が進展してきたことから、晩年の赤堀は「原始蛋白質」や「生命の起源」の考察にも関心を持ち続けたが、たとえば、地球外の天体には「炭素成分の多い星がかなりたくさんある。その中にはCとHのラジカルのものがたくさんあるということがわかってきたものですから、やっぱり地球の場合にも、地球が熱いときからかたまるときに、CHというのが重合して炭化水素になったんだろう。そういう考えが有力になってきたわけです。そうすると、地殻の中にはもっといっぱい石油がたまっているかもしれない」というように、石油の未知なる埋蔵の期待について話すこともあった[28]。

次回、詳しく取り上げるが、赤堀は研究室にこもって化学的な研究だけをしていたのではなく、恩義ある「味の素」への産業的な貢献に結びつく研究の難しさを知っていたであろうし、赴任した大阪大学理学部では日本の生化学の研究を組織するために生物学研究者を集めた学部長(リクルーター)であり、戦時中は軍から要請された研究を経験し、戦後は食糧難や食糧危機、公害や廃棄物などの「化学」が関わる環境問題にも発言を求められる立場にあった。このような経緯において、赤堀には「味の素」のような産業的難題を引き受ける地道な心情がありつつも、鈴木梅太郎のように大胆な化学的楽観とでもいうような信条を見せている。科学技術による環境への影響や、生態系についての独特な見解によって、産業を推進することに貢献するとともに、社会に向けて「合成食料」のような政策的な科学技術のヴィジョンを表現する科学者であろうとしていたように思われる。

合成食料の「現実」を物語る

冒頭の座談会で、大阪大学産業科学研究所所長の二国二郎は、戦時中の話をしながら「合成食料」という言葉で求められてきた、過大な期待に対する否定的な感情を吐露した。

すべて天然による天然食料と、非常な極端な合成食料とを考えて、中間に、いろいろな段階に合成物を加えたものを合成食料と呼ぶか呼ばないかということだと思うんです。そのくらいにはっきりしておきませんと、戦争中によく兵隊に、1粒飲んで何日も食わんでいいような合成食料はないかとか、全然、農作物を使わないで合成食料をつくれるかというようなことをいわれたんですが、私はもちろんそんなものはできない。遠い将来にもそれはできないと思うんです[29]。

二国は、戦時中に「火力による炊飯がいらない」米飯を軍から依頼され、水を注ぐだけで食べられる食品を製造していた尾西食品の「アルファ化米」が軍に供されたことに関わっていたことがある。二国の「合成食料」は、完全な栄養食という発想からの「非常に極端な合成食料」ではない、合成物を加えたくらいのものも含めていく考えを表現している[30]。

それに対して赤堀は「僕も当分は二国さんのいうような程度の合成だ」として、「いま問題になっているのは、必須アミノ酸程度のもので、それだったら全体の合成というのでなくて、欠乏しているものを補う。そういう意味ではビタミンがその前にあったわけです」と答えている。「完全」な栄養についての部分には、近しい研究者のやりとりでも立場の違いがあり、そのために、社会的には過大な期待や詐術が生じる余地が「合成食料」の歴史にはある。

農芸化学の藤巻は、当時の合成食料の現実的な側面を説明している。「結局、蛋白質はやはり植物蛋白を使うべきだという1つの考え方があると思うんです。それに足りない、たとえば必須アミノ酸というのを合成したもので補う。(中略)それからもう1つは,例のイミテーションといいますか、いわゆる大豆肉ですね。つまり蛋白を繊維化したもの。これはいまアメリカで現実に売っているわけです。結局それは将来の食品の問題というよりは、アメリカの国内需要からきて生まれたものだと考えた方がいいと私は思うんです。(中略)肉は食いたいけれども、栄養的に頼りないロー・カロリー、ロー・ファット、あるいは動物をひとつも加えないで肉をつくり上ける、この辺はやはり合成食料の1つの例としてお取り上げになっていいと思うんです」。 藤巻の「合成食料」は、アメリカの消費者側で起きている「肉」を忌避するニーズに適合的なものである。つまり、食品の市場でのユーザーの価値観が合成食料には反映されるという見方である[31]。

この「合成食料」の見方に関するやりとりに対して、民間企業での長い経験がある野口は、戦時中の「代用食料」の記憶と当時の「代用肉」のイメージを結びつけて、「代用」らしいある宣伝文句についての疑問を述べている。「戦争中に大豆繊維というのがありましたね、あれですよ。あれに味をつけて、栄養をつけて、チーズみたいにしたり、ビーフみたいにしたり、あるいはチキンのようにしたりした。私も1週間ぐらい前にいろいろな種類を食べてみたんですけれども、高野豆腐みたいな感じがしますね。(中略)私たちあまりイメージがよくないんですが、いわゆる代用肉というような概念とまぎらわしい。宣伝のラベルには『肉でない肉』と書いてありますね」。この「肉でない」「(それでも)肉」という意味について、藤巻は前述のように消費者側に「栄養」と「欲望」を同時に満足させようとする観点があることを説明して、合成食料は「健康食」や「美容食」の形になっていくだろうと述べる。二国も「美容食」の可能性に関心を持っている[32]。

しかしながら、赤堀は国際的な広い観点からの「合成食料」の見方を加えた。「アメリカの栄養学者の話を聞いていると、合成食料は2つの目的というか、ねらいをもっているように思うんです。ほんとうは、世界の約半数の人間が蛋白質が欠乏しているわけです。特に東南アジアは非常にひどい蛋白欠乏になっているんです。それを補う必要がある。それは非常に大きな、国際的な観点からのねらいなんです。ところがそういうことをいきなりやるといっても、私企業としてはとてもやれることじゃないわけです。そこまで持っていく前段階で、アメリカの国内でも相当売れるようなものをつくらんといかんということも考えているんだ」。「ほんとうの高遠な目的としては、やっぱり多量に供給することにあるんだけれ ども、差しあたり美容食から始めよう、あるいは宇宙食、そういうもので始めて将来は大量生産したもの、そういうことを考えているんじゃないかと思うんです」。宇宙食について「NIHのグリンシュタインがやっていましたよ。いろいろなアミノ酸とかビタミン、脂肪酸までまぜまして、すべて1つのペーストにして、それだけでほとんど完全な栄養がとれるようにして、チューブに入れて、押し出しながら食べる。それでネズミをたくさん長いこと飼っていました。ふつうに生まれたネズミは完全に育つそうですけれども、なにか子供の生み方が少ないとかいっていました[33]」。

しかし、具体的な「合成食料」の話になると、この座談会も「味」の問題が話題になってくる。当時のアメリカでの美容食について、宮木は「大体ノンカロリーの炭水化物が土台になっていて、それにビタミンが入ったりなんかしている。それから味にしても、1つはゼリーみないなものでしょう、それでなにかたよりない。ことに日本人とすれば毎日食べるにしのびないような、そういう感じのものです。それからビスケット型のものができたわけです。これなんかも食べてみると、もう閉口だというわけですね。知り合いの太ったご婦人がやせたくてしょうがないけれども、もう食べる気がしないといっていました」。 藤巻は結局のところ「フレーバー」こそが化学的にできることだと述べる。「結局いままで合成食料というものをお考えになったときに、先生方のおっしゃった、食べものは根本的にいっておいしくなきゃいかん、楽しいものでなきゃいかんという前提を忘れた食品化だったから、たとえば酵母にしたって蛋白が入っているからいいじゃないか。それで食え食えというわけで人造肉をやってみる。しかし(中略)それでは食べもののうまさというのは化学的になんだろうと考えると、いわゆるフレーバーです、歯ごたえも含めて、色、味、においその他です。それは私たちはつくれると思うんですよ。そのつくれたものを、栄養がよくなるように加えた ときには、ほんとに最後に完全食の勝利じゃなかろうか。究極はそこじゃないかと思いますね」。藤巻は脂肪に含まれている微量な不純物が「フレーバー」をつくることに注目している[34]。

赤堀は、栄養と香りが関係する例として、「しょうゆ」の香気成分についての研究の経験から、アミノ酸と糖が混じることであの匂いが出る、ということを述べている。「結局アミノ酸そのものじゃないんだけれども、それがかすかに酸化しつつあるんでしょう。その出てくるアルデヒドがにおうと感じるんだろうと思うんです。まじっていますとみんなにおいます。特にアミノ酸と糖がまじっていれば必ずにおいがします。ですから栄養価の豊富なものは、2次的なものかもしれませんが、こういうものがなにか風味として出てくるんじゃないですか」。

そして、この座談会についての記録は、次のように締め括られている。

宮木「最後にもう1つ、イミテーシションの食べものが合成食料ではないということですね。」

二国「つまりナイロンみたいに天然物よりはもっといいものであるべし。」

赤堀「そこまでいかなければ普及しないんじゃないかということですね[35]。」

「人工」のあとの、「人造」 〜「完全」な食料は何を意味するか

最近、「人造」という言葉を耳にすることはあまりない。類義語の「合成」や「人工」があり、たいていの場合、それらの言葉が使われている。しかし、まれに「人造肉」という表現があったり、「人工大理石」と「人造大理石」が用語として使い分けられていたりする。実際に手に取ったり調べたりしてみないと、どういう代物なのか、それらの言葉だけではわからない。

辞書を見ると、これまでの「人造」の数々が採録されていて興味深い。「人造藍」「人造絹糸」「人造湖」「人造氷」「人造ゴム」「人造樹脂」「人造石」「人造石油」「人造繊維」「人造染料」「人造ダイヤモンド」「人造大理石」「人造人間」「人造バター」「人造皮革」「人造肥料」「人造宝石」「人造米」。天然との違いを示そうとしているもの、化学的な「合成」に言い換えられるもの、かつての「夢」など、いくつかのタイプがある[36]。

会社名にも「人造」がある。高峰譲吉や渋沢栄一によって1887(明治20)年に創立された日本初の化学肥料の会社は「東京人造肥料」である。かつての「帝国人造絹絲」は現在の「帝人」である。

また、最近のあるAIは、「人工と人造の違い」について、このように答える。

人工:自然界に本来存在しないものを、人間が意識的に作り出すこと、または自然界に存在するものを人間が加工したり、改造したりすること。

人造:特に天然に存在するものを模倣して、人工的に作り出すこと。

例えば、人工大理石は、天然大理石に似た見た目や質感を持ちながら、樹脂などを原料とする人工素材です。一方、人造大理石は、天然の大理石を粉砕してセメントや樹脂で固めたもので、天然石に近い組成を持っています。

このように、「人工」はより一般的な「人間が作り出す」という意味で、「人造」は天然物を模倣して作り出すという意味で使われることが多いです[37]。

それでは、最近の「AI」と言われているものは、「人工」なのか、「人造」なのかと、本物の人間が自らの知性について決めるようなことをすると、なんとなくの直感でしかないが、自分ではわからない難問のような気がする。そこで「AI」本人?に聞いてみたらどう答えることになるのか。と、近頃の人間はやりがちであるが、こんなことをいくらやっても、おそらくキリがないだろう。(と、時間を惜しむのが「本物」との分かれ目だろうか)

おそらくであるが、「人造」という方が、「本物」を合成するか、「本物」とは区別がつかないくらいの模倣性や類似性を強く志向している。一方で、「人工」と言ってしまえば、見るからに違うものでも、そこそこの実用性があればいいではないかと人為性本位で考える。むしろ「本物」を超える経済性や拡張性があるなら、より好ましいではないか、という人為的な割り切りがありうる。つまり、「本物」を用無しにする代替性があるということは同じでも、そのように謳われているものには、様々な違いが含まれている。

いってみれば、「人造」というほどでないにしても、技術的にできることが展開された結果、むしろ「人工」で実現されることの方がいいではないか、という流れになってきた歴史的な成り行きがある。体格の違い、肉食、農水産物、国際的な問題など、社会的な理由はいろいろあるが、もともとの出発点にあった「本物」がなくてもよいようにする、という代替性の目的は忘れられて、むしろそこそこの人工物の集まりで「本物」を凌駕していくという逆説的な飛躍を信じるようになる。すると、人為的な成果に関する捉え方の変容、変質が、「人工」の志向によって生まれてくる場合がある。

「人工」の志向による環境の変化は、便利で快適な生活をもたらすとされてきたが、当初は見えていなかったそのリスクも知られるようになった。それに対して、「人造」の志向は、栄養素や肥料・飼料では合成できても、食料までの実現は難しいことを考えさせた一方で、合成によるものを潜在化させていく可能性も意味するようになっている。それは「本物」へ回帰する志向にもマッチした、「人工」には見えない自然さを実現するものになる。あるいは、「本物」の実現を期待する「人造」の将来像は、まだ不完全な「人工」技術を推進させていくことにもなりうる。また、製品や品質を構成する要素が従来の天然のものや「人工」的なものでも、組み立てられた単位においては「人造」として本物のように現れるという可能性もある。

普段、加工された食品を食べているとき、組み立てられた味がするとはあまり思わないが、どのようなものが含まれているかを明らかにするには、構成する要素、栄養や欲望、鈴木梅太郎や赤堀四郎のような広い視野に立った政策的な観点も含めて、歴史的に吟味することが必要であろう。

◆次回は、赤堀四郎について、戦時中の研究、「生化学」研究組織の形成、公害問題における産業と研究者の関係など、日本の科学研究の制度的な側面との関わりから述べる。

[1] 赤堀四郎、二国二郎、藤巻正生、宮木高明、野口照久「これからの合成食料」『ファルマシア』3巻9号、1967年、639〜645ページ。以降、本稿では旧字体を一部現代的な表記に筆者が変えている。

[2] 赤堀四郎「食料合成の可能性」『高分子』4巻7号、1955年、292ページ。

[3] 赤堀は「2年生のとき」と述べているので1923年頃だと思われるが関東大震災との前後関係はわからない。

[4] 「これからの合成食料」640ページ。赤堀四郎「蛋白質化学と鈴木梅太郎先生」『化学と生物』3巻4号、1965年、200ページには「普通のパンは小麦粉だけで作っているから蛋白質の質が悪くて栄養価が低い」「ニシンの蛋白質を少し入れればねずみがそれだけで完全に育つ」と言っていたと述べているので、この講演で鈴木梅太郎は「完全」な栄養の合成食料の概略を話していたと思われる。

[5] 鈴木梅太郎「ヴィタミン研究の回顧」『科学知識』1931年によると、1910(明治43)年に東京化学会で、鈴木梅太郎が「動物の生育に欠くべからざる」未知の栄養素「オリザニン」について発表したとき、「然るにその頃の化学者も医学者も、栄養についての認識を持ったものが少なかつた為めに、私の発表も殆んど問題にならず、ただ東京帝大の池田菊苗博士のみが『果してそれが事実であれば非常に面白いものである…』と批評されただけであつた」という。「味の素」の事業が始まって間もない頃にあたるが、欧米でビタミン研究が盛んになって日本でも鈴木梅太郎の説が認められるようになったのは、この発表から約8年後の1918(大正7)年、1919(大正8)年頃だったと書かれている。

[6] 鈴木梅太郎、井上兼雄『栄養読本』日本評論社、1936年、156〜158ページ。「理研パン」に入れている「塩類」は魚の骨からとっていた。ビタミンCは入っていないという記述もある。

[7] 鈴木梅太郎「ヴィタミン研究の回顧」、179〜183ページ。帰国したときに鈴木梅太郎の講演を聴きに来ていた脚気の原因の栄養説で知られる海軍の軍医総監だった高木兼寛は「それは面白い話だ、蛋白質の種類によって栄養価が異なることは初めて聞いた、米と麦とでも蛋白質の性質が違ふのではあるまいか、研究してもらひたい」と言ったと書かれている。

[8] 鈴木梅太郎「ヴィタミン研究の回顧」。赤堀四郎「アミノ酸随想」『味の素株式会社社史2』1972年、34〜35ページ。

[9] 赤堀四郎「アミノ酸随想」、27〜45ページ。赤堀四郎「蛋白質化学と鈴木梅太郎先生」、200ページ。

[10] 鈴木梅太郎「合成食物」(昭和十四年一月読売新聞)『研究の回顧』輝文堂、1943年、87〜89ページ。

[11] 「戦中・戦後における「大日本報徳社」の甘藷増産活動に関する研究(2)『丸山方作日記』『河井弥八日記』の分析を中心に (その1)」『淑徳大学社会学部研究紀要』38号、266〜267ページ。『一千万石目標節米調理法』糧友会、1940年。戦時中、鈴木梅太郎は故郷に近い静岡県の地元からの要望に応えて、「理研パン」の製法を指導し、独自の「甘薯パン」づくりに協力している。戦後の「強化食品」については、厚生省栄養課の大磯敏雄の説明がある。大磯敏雄「食品の強化 栄養学講座 第4講の2」『臨床栄養』2巻1号、1953年、18ページ。

[12] 大磯敏雄「食品の強化」17ページ。1950年頃、ある発明家から「人造米」ブームが起きて、「人造米育成生産要綱」が1953年10月27日に閣議決定し、「人造米」の製造が食品メーカーに推奨されたものの、便乗した粗悪品も多くなり、ブームはすぐに終わった。

[13] 鈴木梅太郎、加藤正二「理研酒に就て」『醸造学雑誌』5巻5号、1927年、359〜367ページ。

[14] 山田正一、飯田茂次「合成酒ができるまで」『放送講演集 理研の仕事 シリーズNO.2』1960年、52ページ。英語でも呼べるように「シンセティック・サケ(synthetic sake)」と発音するようである。合成酒は、法律でも販売でも、清酒との違いを示すことが求められたために様々な呼び方があるが、混ぜられていく問題は言葉だけでは解消しない。

[15] 『味の素株式会社2』、284ページ、382ページ。

[16] 同書、286ページ。

[17] 「理研酒−合成酒の発明と事業化の成功」『RIKEN NEWS』455号、2019年(5月)、10〜11ページ。

[18] 『味の素株式会社2』、286ページ。

[19] 『理研精神八十八年』、2005年、62ページ。『図解化学工業』科学知識普及会、1929年、302〜303ページには、理化学研究所での工程が写真で解説されている。醸造によらず主に香料などのフレーバーによる「酒」で、腐敗せず二日酔いもしない「衛生上にも経済上にも甚だ好都合」と書かれている。

[20] 「ヒスタメント」などの薬品を販売した宝製薬の事業規模は小さく、赤堀も「ヒビ薬を製造するくらいでは、ことが細かすぎて経営者から見ると問題にならないことであったと思う」と述べている。赤堀四郎「アミノ酸随想」14ページ。

[21] 赤堀四郎「アミノ酸随想」『味の素株式会社社史2』1972年、12〜18ページ。

[22] 『味の素グループの百年 : 新価値創造と開拓者精神 : 1909→2009』2009年、272ページ。

[23] 同書、273〜280ページ、286〜288ページ。「味の素」の新しい製法として、「合成法」と並んで、微生物からケトグルタール酸を得る「発酵法」の研究も開始されていたが、1956年に協和発酵工業が微生物からグルタミン酸を得る「直接発酵法」を開発して、味の素は「発酵法」で遅れをとった。味の素の優位を揺るがすグルタミン酸の「発酵法」は協和発酵工業との争いになり、1959年と1962年に味の素、三楽酒造(合成酒を製造する味の素関連会社、昭和酒造の後継)、協和発酵工業との間でクロスライセンスの契約が結ばれることになる。その後、川崎工場での味の素の製造は「直接発酵法」に転換した。川崎工場の研究部に始まる「合成法」や「発酵法」などの研究開発は、味の素の中央研究所の組織につながった。

[24] 『味の素グループの百年』281〜286ページ。『味の素株式会社社史2』178〜182ページ。

[25] 赤堀四郎「これからの食糧問題」『生命(いのち)とは 思索の断章』共立出版、1988年、293〜294ページ。

[26] 「これからの合成食料」640ページ。

[27] 赤堀四郎「これからの食糧問題」、288ページ。

[28] 「これからの合成食料」、641ページ。

[29] 前書、641〜642ページ。

[30] 尾西食品株式会社「アルファ米を知っていますか?」https://www.onisifoods.co.jp/about/index.html

[31] 「これからの合成食料」、642ページ。

[32] 前書、642〜643ページ。

[33] 前書、643ページ。

[34] 前書、644〜645ページ。

[35] 前書、645ページ。

[36] 『デジタル大辞泉』小学館、2025年5月検索。

[37] Google検索(AI Overviews)2025年5月検索。