連載

21世紀にふさわしい経済学を求めて

第 30 回

桑垣豊 (NPO 法人市民学研究室・特任研究員)

PDFはこちらから

【これまでの連載(掲載ページへのリンク)】

第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回 第9回

第10回 第11回 第12回 第13回 第14回 第15回 第16回 第17回 第18回

第19回 第20回 第21回 第22回 第23回 第24回 第25回 第26回 第27回

第1章 経済学はどのような学問であるべきか (第1回)

第2章 需給ギャップの経済学 保存則と因果律 (第2回と第3回)

第3章 需要不足の原因とその対策 (第4回と第5回)

第4章 供給不足の原因と対策 (第6回) 番外編 経済問答その1(第6回と第7回)

第5章 金融と外国為替市場 (第8回と第9回)

第6章 物価変動と需給ギャップ(第10回)

第7章 市場メカニズム 基礎編(第11回と第12回)

第8章 市場メカニズム 応用編(第13回) 番外編 経済問答その2(第13回と第14回)

第9章 労働と賃金(第15回)

第10章 経済政策と制御理論(第16回)

第11章 経済活動の起原(第17回と第19回) 番外編 経済問答その3(第18回)

第12章 需要不足の日本経済史(第20回と第21回) 番外編 経済問題その4(第22回)

第13章 産業関連分析(第23回)

第14章 武器取引とマクロ経済(第24回) 番外編 経済問答その5(第25回)

第15章 植物進化に学ぶ(第26回)

番外編 解説&経済問答その6「株式市場」(第27回)

番外編 解説&経済問答その7「資産選択理論への疑問」(第28回)

番外編 解説&経済問答その8「資産運用立国?」 (第29回)

第16章 年金は何のためにあるのか

今回から、個別のテーマについて、今までの基礎的な議論をふまえて考えます。基礎的な議論は「である調」、ときには「問答」という文体で説明しました。今回からは、その形式の間をとって、「ですます調」で解説します。ときには、問答を取り入れます。

前回、株式市場に関連して、年金の話を少ししました。その年金について、そもそも年金は何のためにあるのか、だれのためにあるのか、を取り上げることにしました。さらに、国単位のマクロ経済にとって、どういう意味があるか探ります。なお、年金制度のくわしいしくみや、手続きの方法は、わかりやすい解説書があるので、それをご覧ください。

16-1 公的年金の種類

年金と言えば「老齢年金」のことを指すことが多いですが、公的年金は同時に「障害年金」「遺族年金」の働きも果たします。昔は、恩給(おんきゅう)と言っていましたが、同じ意味です。年金を解説した文章を読むと、これら3つの年金の目的を一度に説明するために、次のように書いてあります。

年をとったり、健康を損ねて障害にあったり、一家の稼ぎ手が亡くなったりしたときに、経済的に生活をささえるためにあります。

しかし、これでは大変わかりにくい。障害年金は、確率は低くはないとは言え、交通事故にあうなどのいざというときの生活保障なので、保険の性格が強い。子どもの場合は、先天性も含めて、障害児福祉のわくぐみになります。

老齢年金は、65才以上になればだれでも年金の対象になります。もちろん、10年以上年金を支払っていないと受け取る資格が得られません。寿命が長くなっているので、老齢年金を受け取れるようになる可能性は大変高い。

遺族年金は、本人は亡くなっていて、残された配偶者や未成年の子どもの生活のために出ます。しかし、日本の現状だと、所得の多いほうの夫が年金をもらっていたが亡くなり、妻が減額されながら夫の年金を受け継ぐ、という場合が多い。妻のほうがたくさん稼いでいる、独身である、小さい子供がいる、などいろいろな場合があるのも確かです。稼ぎ手が若くして亡くなった場合は、保険の性格が強くなります。

公的年金の種類

老齢年金 多くの人が対象になる。長生きしたときのため。

遺族年金 老齢年金をつれあい(配偶者)が受け継ぐ性格がある。保険の要素も。

障害年金 いざというときの保険の要素が強い。

16-2 老齢年金の目的

ここからは、老齢年金のことにしぼって考えます。あるとき、学生に年金の目的について聞いてみました。短大で非常勤講師として「生活学」の授業をしていたときのことです。

私「年金は何のためにあると思いますか。貯金するのと同じと思いませんか。」

学生「貯金だと使ってしまうから。」

私「それも一理ありますが、思ったよりも長生きしたときに生活費を確保するためにあります。」

学生「まちがえました。」

私「まちがいとも限りません。何才まで生きるかわからないので、いくら貯金をしたらいいか、わかりませんね。平均寿命(基準年齢)まで生きる場合を想定した金額を払えば、それより長生きしたときにも年金がもらえるようになっています。だから、早く亡くなると損ですが、年金で損をするというより人生が短く終わることのほうが損です。」

今と違って30年前なので、話を聞いていそうな学生に「どうですか」とたずねると、遠慮なく答えてくれました。

当時、年金支給額の削減が進んでいて、将来年金がどうなるか話題になっていました。今の「報道ステーション(テレビ朝日)」の前身の人気番組「ニュースステーション」で、キャスターの久米宏氏が「今日は年金のことを初歩的なことから徹底的にやります」ということで特集をくんでいました。ところが、最後まで見ても、老齢年金が何のためにあるのかはまったく説明がありません。払った金額以上のお金が返ってくるのか目減りするのか、ばかりやっています。これは、年金とは資金運用の一つだと考えているということです。もちろん、資金運用の面もありますが、それは余剰金があるときに結果的に考えないといけないだけのことです。

払った金額以上かどうかを言うなら、平均(基準)寿命まで生きたときの金額を元にしていると説明しないといけないはずです。寿命が伸びていることを考えると、将来基準年齢以上まで生きる可能性が高まるはずなので、支給額も増えるはずです。ただし、状況によっては基準年齢まで生きても払った額よりも低くなります。それでも寿命を考えなくてもいいことは、老後の人生に大変安心感を与えます。

老後の生活費ついては、2つの側面があります。現役時代の所得水準を反影した金額の支給と、最低生活費の保証です。現役時代の所得保証はドイツで始まり、最低生活費の保証はデンマークで始まりました。今はどこの国の年金制度も、この2つの機能を合わせ持っています。

老齢年金の目的

長生きに対する保険。支給額は減るかも知れないが、貯金を気にしないで老後がすごせるための制度。

その後、年金記録問題がおきたのは、2007年のことです。将来の年金制度維持ために支給額を減らして行くと言いながら、支給の基本になる記録がまちがいだらけで、今現在まともに機能していないのではないかということでした。この問題は、その後時間をかけて収束に向かいましたが、年金のあるべき姿はまだ混迷の中にあります。

そして、年金を大々的に運用して増やせばいいという話が登場します。アメリカの「カリフォルニア州職員退職年金基金年金組合」(通称カルパース)は、巨額の資金を金融市場で運用することで有名で、カルパースの資金運用が株式市場に影響を与えるほどの存在になっています。それを日本にも導入しはどうか、という動きになりました。

しかし、年金の役割は老後の安定なので、リスクのある投資とは合い入れません。日本の年金も、おもに国債などの安定資産に頼っていました。平均的な収益性が高くても、万が一大きな損失を出したら、取り返しがつかないからです。このように世界的に年金を運用するようになった矢先、リーマンショックがおこり、各地で年金破綻の可能性が表面化しました。それを守るために、いやそれを守るという口実で、欧米では金融界に対して大変甘い対応をしました。そもそも、リーマンショックにいたる世界規模のバブル経済を引き起こしたのも、このように金融業界にいろいろなものを託して、引き返しがきかない状態をつくったことも原因だったのです。

年金や介護保険など高齢者にばかり有利な制度を充実させて不公平だ、と主張する人がいます。では、これらの制度がなければ、若い人の負担は減るのでしょうか。制度がなければ自分の親は、自分で個人的にみなければいけなくなります。年寄りのための制度は縮小したらいいという人は、自分の親は自分で何とかしろ、というのでしょうか。老齢年金とは言っても、年寄りのためだけにあるのではないのです。いたずらに世代間対立をあおる議論には、注意しましょう。

16-3 年金制度の問題点

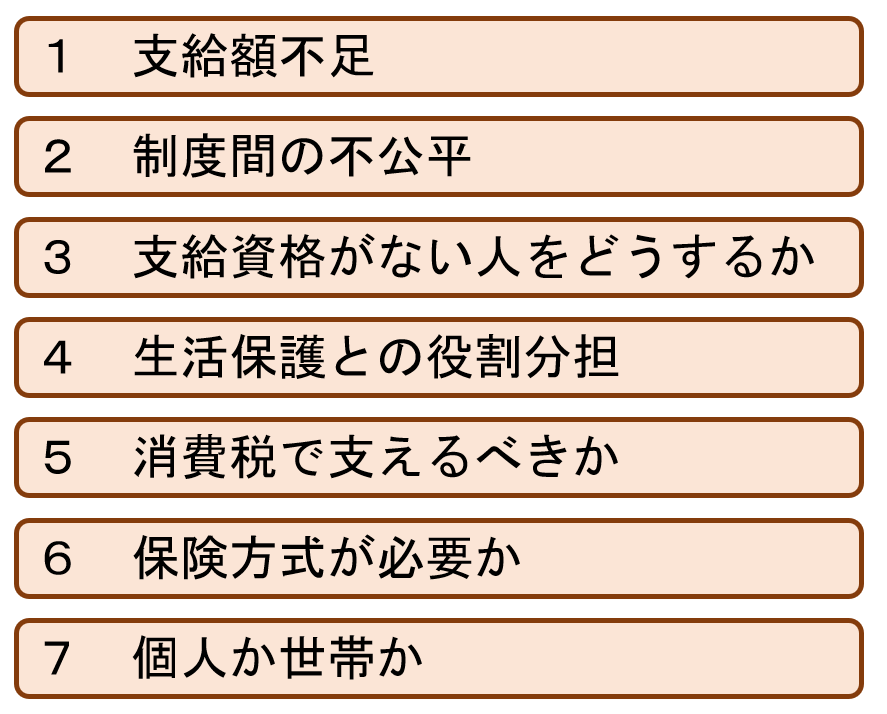

ここで今の年金制度の問題点をまとめてみましょう。主に日本の年金を考えますが、世界共通の問題でもあります。

- 年金制度の問題点

ひとつずつ考えてみます。

1 支給額不足

支給額が最低限の生活費を満たさない人がたくさんいて、将来もっと増えそうです。特に国民年金は支払いも支給も固定で、65才から支給を受けるとすると満額支給でも8万円に足りません。これは最低生活費が保証できていないという意味で、将来どころがすでにまともに機能しなくなっています。国民年金加入者は自営業なので停年がなくいつまでも働けるから、という理由でこのような低額でもいいことになっています。

しかし、1980年代に支給額を減らすまでは何とか暮らせる水準でした。しかし、年金会計の将来があやういとして、財界主導の第2臨調などが支給額の減額を提言したことなどで、生活費に満たない水準に向かいます。給料をもらっている正社員は、厚生年金制度の元で自己負担と同じ額の会社負担があります。財界のねらいは、それを減らすことでした。マクロ経済としては、高齢者の購買力を奪うことで、日本経済を需要不足による長期不況に招く一因になります。財界にとってもマイナスですが、当時は労働者の力を削いで賃金を押さえ込み企業負担を減らし、経営側が主導権を握ることで資本主義を守る、などと考えていました。

2 制度間の不公平

以前は、公務員の共済年金、私学共済などたくさんの年金制度が乱立していましたが、統合が進みその点では制度間の不公平は解消しつつあります。

しかし、すでに述べた国民年金と厚生年金の違いが、支給額の格差を生んでいます。国民年金の支払額は2025年度で月額1万7500円程度ですが、収入の額に関係がないので低所得だと大変な負担です。アルバイトや短時間労働者は国民年金にしか入れないのですが、最近、厚生年金の加入条件をゆるめたので入りやすくなりました。会社負担の分でかなり自己負担は減るのは大変いいことですが、支給額があまり多くなるわけでもありません。ちなみに、厚生年金に加入している人も、基礎年金は国民年金と共通です。

3 支給資格がない人をどうするか

将来の支給額が大きく減る可能性が高いということで、年金を払わない人が若い人を中心に増えています。国民皆年金なので、加入しないわけにはいかないので、未払い扱いになるだけです。生活が苦しくて払えない人も増えています。学生にも払わせることになったので、20才以上の学生は払えない場合、申請が必要になりました。

国民年金の定額制は変更するべきですが、減った分の財源問題が浮かび上がります。国民年金には免除措置があり、代わりに国が一定割合を払ってくれますが、満額支払いに比べて支給額は減ります。免除期間は年金を受け取るための支払い最低期間に加わるので、それだけでもメリットですが、最低期間が25年から10年に短くなったので、ありがたみは減りました。10年しか払っていないと、支給額も大変少額になります。解決方法は、後の項目のところで提案します。

4 生活保護との役割分担

必要なら生活保護を申請すればいい、遠慮することはない。確かにそうですが、心理的抵抗があるのは否定できません。そのような気持ちを一概に批判もできません。その一方、自治体が国から生活保護率の上限目標を設定されて、窓口にこわもての職員を配置して、なかなか申請書類を渡そうとしなかったことがあり、問題になりました。

年金などが自動的に受け取れるほうが望ましいのは、言うまでもありません。そういう制度でも守り切れない部分を生活保護が受け持つ。実は生活保護のハードルは下げた方がいいのです。生活保護費がどんどん増えると、増やさないために国は福祉制度を整える。生活保護申請者をなまけ者のように国はとらえている可能性がありますが、年金などのまともな制度設計をなまけているのは国のほうです。

5 消費税で支えるべきか

国は消費税増税は社会保障に使うとして、消費税増税を進めてきました。増税というと、消費税しか出てこないのはなぜでしょうか。今まで述べてきた年金の問題を解決しようとすると、税金の投入はさけられません。年金と限りませんが、新しく何かをしようとすると、財源問題が持ち上がり、増税か借金かとなり、増税と言えば消費税になってしまいます。借金というと、日本の財政は危機的だということで反対する人と、国家はいくらでも借金してもいいという人で、議論は終わりません。私の結論は、国債を一定発行しつつも、法人税率を上げ、個人の所得税の累進性を回復して増収を図る。世界初の一般貯蓄税を広く薄く実施して、格差を是正し景気に影響しない増税をめざす。枝葉の話なので【コラム】にします。

【コラム】財源をめぐる選択肢

a)消費税増税→法人税増税、所得税累進性回復、貯蓄税導入

b)国債の発行→増税できない間は一定発行するしかない

c)ほかの歳出を減らす→あまり余地がない(原発関連など減らせる部分はあるが)

まず、なぜ日本の財政は巨額の借金をかかえることになったか、を考えないといけません。国債発行が激増したのは、1990年代です。この時期、環境問題のほうから大型公共事業が財政を破綻させている、という意見が出てきました。調べてみると、公共事業(公的土木建築事業)の額の比率が外国と比べて多いように見えるけど、国債発行の規模よりもかなり少ない。公共事業に国防費を加えると、欧米各国は日本に負けていない。長良川河口堰反対運動の中で、公共事業悪玉論が登場して、国の借金の一番の原因だという事実に反する主張が出てきました。マスコミがこれに乗っかります。

調べてみると、国債発行激増の原因は、法人税減税、個人所得累進税率の大幅緩和でした。「経済理論」によると、これら直接税から、消費税のような間接税に重心を移すのが進歩だということです。理由は、消費税なら景気に左右されないで、歳入が確保できるからだそうです。しかし、景気が悪くなれば、黒字企業からしか税金を取らない法人税は減り、個人所得が減れば累進が逆に働いて減税効果が大きくなります。景気過熱のときは逆に働きます。景気の安定に役立つではありませんか。これは制御理論から考えても、望ましい方法です。

ということは、法人税率は一定元にもどし、累進税率も元に近づければいい。1990年代、自民党が過半数を割りそうになると、選挙対策で所得税減税をくりかえしたことが、税収を大幅に減らしました。企業については、法人税の前に租税特別措置の縮小が必要です。租税特別措置とは、いろいろな理由をつけて企業が減税できるような制度です。日本の名だたる黒字企業が、5年間で5兆円の減税を受けたことが批判をあびましたが、多額の献金が効いたのか問題はうやむやになっています。

それから、法人個人問わず預貯金残高から低率の「貯蓄税」を例外なく取る。消費と貯蓄(フロー)を合わせると所得になりますが、消費税は所得に対する逆進性がある一方、貯蓄税には累進性があります。貯蓄税は貯蓄(ストック)から取りますから、残高から取るのです。貧乏人からも取るのですが、貯金が平均30万円を割り込んでいる人を生活ギリギリとして、貯蓄税0.5%で年1500円です。日本の総貯蓄は2000兆円くらいありそうなので、0.5%でも税収は10兆円。日本銀行が公的金利を正常化してインフレ率以上にして、貯蓄税で利子がマイナスにならないようにしてもらわないといけない。貯蓄税は、改めて説明する予定です。

6 保険方式が必要か

高齢になって収入がなくなったとき、高齢者も普通に生きていける社会でないといけない。少なくとも、日本のような生産力のある国にできないはずがない。1980年代までは、それまで最低限の生活費を年金で支給できていたのに、将来を考えて削減に向かいました。そうしないで、足りない部分を税金でどんどん補ってもよかったのではないでしょうか。もちろん、制度の不備は直す必要があります。

まず、最低限の生活保障という点では、年金を収めなくてもすべて国の歳出で一定額年金を支給するという方法があります。【コラム】で述べたような税収の確保が必要ですが、貧乏な高齢者を見捨てないのなら、結論は見えているのではないでしょうか。この部分については、保険方式はやめるということです。基礎年金は税方式で。次善の策として、国民年金の国への支払いを月1万円に減額して、同じ金額を国が負担するというアイデアはどうでしょうか。国への支払いを収入によって段階をもうけるが、国の負担との合計は一定額にする。例えば、合計を2万円とすると、個人の負担が5000円の人は、国が1万5000円を負担する。中途半端なことをすると、修正が大変なのが年金制度の特徴なので、できれば一足飛びに解決に向かうべきですが。

現役時代の所得を反影させる部分は、所得に応じた年金の支払いをして、同じ額を企業も負担するので、個人の負担額は減ります。途上国では、所得の反映する部分はなくして、基礎年金以外は貯蓄で個人対応してほしい、ということかも知れません。しかし、今の日本のような無年金者問題はおきません。

7 個人か世帯か

年金だけでなく税金も含めて、世帯単位のような制度になっています。これを個人化すべき、という意見があります。しかし、いきなり年金を個人化すると、遺族年金や3号年金(形式的に配偶者の年金に加わったことになる)をどうするか、問題は山積みです。私もどうしたらいいかまだ答えが見つかっていません。まず、税金の投入とその財源問題の解決が先で、それまでに解決方法を探るしかないと思います。

16-4 マクロ経済から見る

ここからは、私が独自に考えたことを中心に説明します。

a)人手不足か労働力過剰か

今度は、マクロ経済的な観点で年金を考えてみましょう。高齢化で支給を受ける人が増えたので、年金の見直しが必要だという議論があります。最近は、人手不足なので、ただでさえ現役世代の負担が増えている、年金は減って当然だというわけです。その一方、ロボットや人工知能で人間の仕事が少なくなる。長期と言わず中期的に人手は余るという議論もあります。

2つの要素

・高齢化で労働人口が減り人手不足

・労働生産性が高まり大量失業

正反対の結論ですが、どちらが正しいのでしょうか。実は、両方が同時進行します。どちらが先んじるかで、そのときどきで、人手不足だったり余ったりします。そのとき、臨機応変に政策対応し、制度を変えていかないといけません。今のように金融政策と財政出動を場当たりにやったり、アベノミクスのように状況も考えず思いついたものを全部やろうしたりでは、結局庶民はふりまわされるだけです。この2つの要素は、経済政策としては「需要不足対策」と「供給力不足対策」に対応していています。この2つは、第2章から第4章にかけて基礎的な問題としてとりあげました。

同時進行の様子を、もう少しくわしく考えてみましょう。高齢化は、人口構成を見ればかなり予測ができます。そして、一定の速さで進みます。高齢になっても働ける、働きたい人も増えるはずです。それがブレーキになるでしょうが、労働力人口の割合は減っていきます。生産性の高まりは、ロボットや人工知能が注目を集める前でも、着実に進んでいて、高齢化を補う程度はあります。結論からいうと、むしろ生産性上昇は加速していて、目の前の人手不足に惑わされると深刻な需要不足不況や分配の失敗から格差問題がひどくなりそうです。そもそも、今の人手不足は30年間十分賃金をあげて来なかったツケではないでしょうか。賃金があがらないなら、労働時間を減らす買うのをひかえる、子供を育てる給料が得られないなら少子化で対抗する、そういう合理的反応に見えます。

需要不足=生産力過剰が問題だとすると、うまく分配する必要があります。年金には税金を投入するが、税収も21世紀にふさわしい税体系を構築してバランスを取るしかないと思います。うまく行けば、少子化も緩和します。

b)賦課方式と貯蓄方式

年金には2つの方式があると言います。

年金の賦課方式とは、その年に集めた年金を高齢者などに支給する方式で、安定のための貯蓄額は1年分の年金額程度にする方法のことを言います。貯蓄方式は、個人の口座のようなものをつくって、支払った資金はそこに貯めておきます。その資金を運用して、将来その総額を元に年金支給額を決めます。

ほとんどの経済学者は「貯蓄方式でないとうまくいかない」と言います。また、ニュースステーションの報道を取り上げます。この日の特集は、経済教育学者のO氏がゲストとして登場して、「経済学では年金は賦課方式ではうまくいかないことがわかっていて、貯蓄方式しかありません。日本の年金は貯蓄の部分もありますが賦課方式です。早く貯蓄方式するべきです。」などと主張しました。理由は、賦課方式だとそのときの経済状態で支給額が左右されるが、貯蓄方式だと自分の払った分に見合った支給が受けられるので確実だ、というわけです。番組は、この意見を肯定的に紹介していました。

しかし、年金の専門家の本を読むとほとんど例外なく、

「賦課方式でないとうまくいかない。世界中で、貯蓄方式を採用している国はない。日本は、百兆円単位の貯蓄があるので、もっとも貯蓄方式に近いが基本的に賦課方式である。」

と書いてあります。説明では、貯蓄方式は、未来の経済状態や利子の水準を予測して徴収額を決めないいけないので、不確実性が残る。はじめにどうやって貯蓄するのか、現実的な方法がないとあります。

ここからは私の考えです。もし、うまく貯蓄する方法が見つかっても、家計の支出額が減って大変な不況になります。貯蓄方式は「年金が足りない部分は2000万円貯蓄しないと現役時代と同じ生活ができない」とした政府の報告と通じるところがあります。寿命がわからないと貯蓄額が決められません。それに対処するために年金があるのに、貯蓄を進めるというおかしな話です。

これを、別のマクロ経済的観点から考えてみます。年金の支給はお金ですが、そのお金で買うものをだれかが供給しないといけません。そのとき、経済力が衰えて働いている世代がやっと暮らせるような状態だと、供給力が足りません。介護の労力も確保できません。賦課方式ではまかなえない経済状態だと、貯蓄方式でも供給力不足から物価が上がったりして十分な年金は払えません。お金は貯められても、生産力は貯められません。それができるように見えるのは、個人のことだけを考えるからです。民間の年金だと、人口のごく一部なので、その年金に入っていない人のおかげで、その貯蓄年金は機能します。年金を補うために株をやるのも、ほかの人が損する分を考えなくてもいいから成り立つように見えるのです。成立するとすると、外国から富を奪う場合だけです。個人(ミクロ)の立場では可能なことも、マクロには成り立たないことはたくさんあります。そこを見ようとしないと、国単位の制度設計はできません。

最後に、日本は世界一、年金積み立て額が多いことを指摘しておきます。300兆円にもおよびます。ですから、将来の年金が危ういといいますが、取り崩して行けるので、時間の猶予はたくさんあります。危機をあおるのは、消費税増税のための世論誘導かも知れません。それでも貯蓄方式は成り立ちません

【参考文献】

『日本の社会保障』伊藤周平 ちくま新書1869 2025年

年金以外の社会保障全般を取り上げているので、400頁を超えています。制度の簡単な解説とともに、問題点と解決策も書いてあり大変参考になります。今年出たばかりで、最新の状況を踏まえています。年金については、政府がいろんな理由をつけて支給額を減らしたことが、生活できない高齢者を増やしていることがよくわかります。

『公的年金の基本と仕組みがよ~くわかる本』貫場恵子 秀和システム 2024年

特に問題点を指摘しているわけではありませんが、今の制度が図解でわかりやすく書いてあります。申請書の例も載っていて、大変実用的です。

『福祉財政 福祉+α 11』高端正幸、伊集守直編 ミネルヴァ書房 2018年

福祉の財政的側面が書いてあり、制度の変遷も載っています。年金の説明は通説なので、政策が袋小路に入っているという国の混迷した認識を共有しています。

『年金問題の正しい考え方』盛山和夫 中公新書1901 2007年

賦課方式でないと年金は成り立たないことが、くわしく書いてあります。年金の専門家と経済学者で、大きく意見が対立していることをこの本で知りました。1970年代までの問題点の指摘もあり、支払額が少ないのに支給額が多すぎて、運用倍率を高く設定しすぎていたということです。それを年金が高齢者ばかりが得をする制度のように言うのは、問題が違うとあります。

『年金 民主主義 経済学 再分配政策の政治経済学VII』権丈善一 慶応義塾大学出版会 2015年

年金が破綻するときは国が破綻するとき、年金の未払いが増えるとその分だけ将来支給も減るので年金制度が維持できなくなるわけではない、など年金の専門家としての指摘は参考になります。ただし、年金は日本国内だけでまわっているから破綻しないが、日本の財政は危うい、とあります。しかし、日本国債も国内消化が多いので、同じく破綻の可能性は低いのには、気が付いていません。

◆予告

今回予定を変えてしまいましたが、次回は、「統計学と経済学の関係」を予定しています。思いきり数学を使って数式だらけにするか、数学的には簡単に見えるけど奥の深い話にするか検討中です。

市民科学研究室の活動は皆様からのご支援で成り立っています。『市民研通信』の記事論文の執筆や発行も同様です。もしこの記事や論文を興味深いと感じていただけるのであれば、ぜひ以下のサイトからワンコイン( 10 0円)でのカンパをお願いします。小さな力が集まって世の中を変えていく確かな力となる―そんな営みの一歩だと思っていただければありがたいです。ワンコインカンパ ←ここをクリック(市民研の支払いサイトに繋がります) |