【連載】

21世紀にふさわしい経済学を求めて

第26回

桑垣 豊(NPO法人市民科学研究室・特任研究員)

「21世紀にふさわしい経済学を求めて」のこれまでの連載分は以下からお読みいただけます。

第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回 第9回 第10回 第11回 第12回 第13回 第14回 第15回 第16回 第17回 第18回 第19回 第20回 第21回 第22回 第23回 第24回 第25回 第1章 経済学はどのような学問であるべきか (第1回)

第2章 需給ギャップの経済学 保存則と因果律 (第2回と第3回) 第3章 需要不足の原因とその対策 (第4回と第5回) 第4章 供給不足の原因と対策 (第6回) 番外編 経済問答その1(第6回と第7回) 第5章 金融と外国為替市場 (第8回と第9回) 第6章 物価変動と需給ギャップ(第10回) 第7章 市場メカニズム 基礎編(第11回と第12回) 第8章 市場メカニズム 応用編(第13回) 番外編 経済問答その2(第13回と第14回) 第9章 労働と賃金(第15回) 第10章 経済政策と制御理論(第16回) 第11章 経済活動の起原(第17回と第19回) 番外編 経済問答その3(第18回) 第12章 需要不足の日本経済史(第20回と第21回) 番外編 経済問題その4(第22回) 第13章 産業関連分析(第23回) 第14章 武器取引とマクロ経済(第24回) 番外編 経済問答その5(第25回) 第15章 植物進化に学ぶ

意外なテーマだとお思いになるかも知れませんが、経済現象解明のために植物進化に学ぶことにします。このテーマで進化経済学会で発表したところ、意外なことに具体的な植物進化を学会で紹介した発表は、初めてだということでした。 学校で習う生物進化は、わかりやすくするために、結果として獲得した能力や形をめざして進化したよう(合目的的)に説明します。しかし、実際の進化は紆余曲折しています。例えば、昼間は日光が多くても水が足りないので、光合成がからまわりします。アイドリング運転みたいに、むだなエネルギーをあえて消費をします。これを「光呼吸」と言います。経済に例えると、需給バランスを取るのに、政策に苦労している政府のようです。今の政府は、需給バランスに鈍感ですが。 近年、植物進化全体を説明したわかりやすい教科書が出たり、ポケット判牧野植物図鑑が新しい分類体系で編集し直して出るなど、勉強するのにいい時代がやってきました。経済学に関心のない方にも、読んでいただけるように書きました。使った写真は、わが家の庭の植物です。

15-1 陸上植物の進化

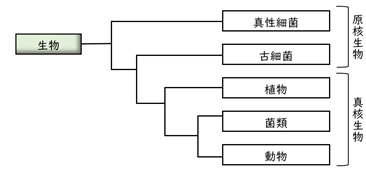

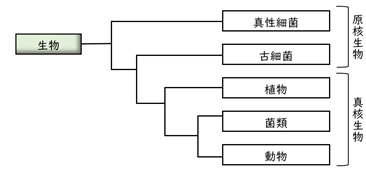

a)具体的な植物進化に学ぶ 進化経済学は、生物進化に学んで経済学の進化を研究するのが一つの柱であると思える。進化経済学会での生物進化から学ぶ研究は、遺伝学に学び「一般的な進化の法則」から経済学への適用を考えるものが主流であった。本発表では、それとは対照的に「具体的な陸上植物の進化」に経済学を考える手掛かりを探る。まず、はじめに説明の前提となる植物進化の概要を簡単に説明する。 b)陸上植物とは 陸上植物は、水中(海中)の緑藻類から進化した。光合成は、単細胞の細菌(バクテリア)段階で生物が獲得したはたらきである。系統関係は不明であるが、緑色植物・灰色植物・紅色植物の3つの共通祖先で光合成を獲得したようである。この中の緑色植物から陸上植物が生まれた。光合成を始めた原核生物(細菌)のシアノバクテリア(藍藻)が、別の細菌の細胞に共生し、葉緑体として上述の共通祖先の光合成真核生物になった、という説が定説になっている。

図15-1 生物進化と植物の位置づけ

図15-1 生物進化と植物の位置づけ

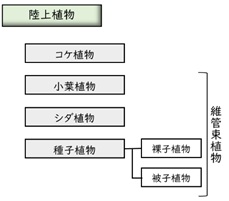

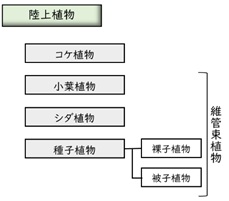

陸上植物の進化段階は、「コケ」「小葉(しょうよう)植物」「シダ」「種子植物」の大きく4段階に分かれている。小葉植物がシダから分かれて4段階になったのは、近年のことである。種子植物は裸子植物として始まり、その中から被子植物が生まれた。進化は競争よりも多様化による共存、生存領域の拡大の側面が強い。競争は結果であって、今までの既存生物が絶滅しないで共存することも多い。

図15-2 陸上植物の系統樹 写真「コケ」「シダ」「種子植物(被子植物)」

4つの植物の進化の特徴を簡単に説明する。

- コケ植物 はじめて陸上に進出。

- 小葉植物 維管束(導管・師管)を形成して大型化。気孔もできて葉を多層化。

- シダ植物 主軸形成で幹と枝に分化。リンボクなど高木(こうぼく)が発達。

- 種子植物 種子による繁殖で至るところに進出。

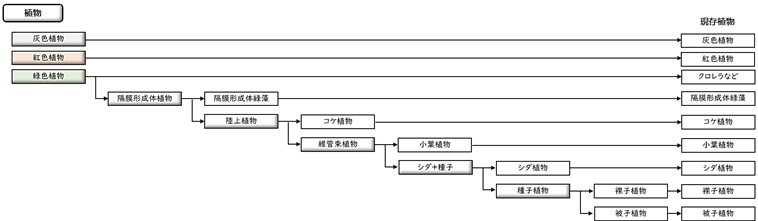

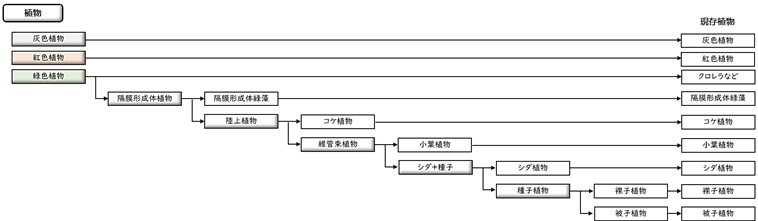

図15-3は、図15-1と図15-2を結び付ける図で字が細かいが、全体像を見渡していただきたい。光合成真核生物である緑色植物・灰色植物・紅色植物の3つの共通祖先で、光合成を獲得した。緑色植物(緑藻類)から隔膜形成体植物が生まれ、そこからまた陸上植物が分化した。 この図からわかるのは、大きな系統が分かれるとき、常に上流で分かれていることである。例えば、陸上植物から、「コケ植物」と「小葉植物」に分かれるのではなく、「コケ植物」と「維管束植物」に分かれている。維管束植物は、「小葉植物」「シダ植物」「種子植物」の共通の祖先で、その共通の祖先から「コケ植物」と「シダと種子の共通の祖先」に分かれている。

図15-3 陸上植物の位置付け

図15-3 陸上植物の位置付け

c)進化の研究方法 植物進化の研究方法は、「形態」「化石」「遺伝」の3つに分けることができる。一番古いのは、現存植物の「形態」の類似性から、系統関係を調べる方法である。次に発展したのは「植物化石」によって、過去の植物の実態を調べる方法である。近年、発達が著しいのが主に現存植物の「DNA」の分析から類似性を見いだし、系統関係を類推する方法である。この方法が登場する以前に確実だと思えた系統関係が、いくつもくつがえる例が見られた。ただし、3つの方法は互いに補い合う関係にある。これらの方法は、植物以外の生物全般でも共通で、生物と物質の境界線上にあるウィルスにも適用できる。 DNAで分析するのは、細胞の核のDNAだけでなく、ミトコンドリアDNA、葉緑体DNAも分析対象にする。 形態で見分けるのがむずかしい例をあげる。裸子植物のイチョウの葉が、被子植物と同じ広葉(こうよう)に見えるが、独立に進化した。イチョウには、葉脈がないので見分けがつく。イチョウは、針葉樹のマツと同じ裸子植物であるが、針葉樹ではない。ちょうど庭にイチョウとマツが並んではえているので、写真を載せた。

図15-4 イチョウとマツ

図15-4 イチョウとマツ d)植物を選んだ理由 生物の中で経済現象と対比するのに植物を選んだ理由は、定住(環境適応)、生産活動(光合成)、細胞の分化全能性をそなえていたことである。定住することで周囲の環境への適用が必要になるが、自らの形態を短い時間で変えることで対処する。植物は、遺伝子を変えることなく、形態を変えることができる。動物は移動することで適応するので、自らの形態はあまり変化しない。形態変化は、経済社会のしくみの柔軟な変更や変化に対応している。 定住を支えているのは光合成である。植物は、光合成のおかげで、太陽光と、水、二酸化炭素、ミネラルなどの無機成分だけで生ていける。植物の生産活動は、人間社会の生産活動とのアナロジーが考えられる。光合成に必要な太陽光が得られる時間と、二酸化炭素が得られる時間が一致しているとは限らない。それを調整するために、何も生産しないアイドリング運転のような「光呼吸」や、効率を犠牲にする「CAM光合成」などのしくみを発達させた。経済社会の需要不足や失業対策のために、生産力を増やすだけの対策では対応できないことと類似性がある。 植物は、光合成を維持するなどの目的のために、形態を柔軟に変化させる。それを支えるのが、どの細胞も環境次第で様々な役割の細胞に変化する能力「細胞の分化全能性」である。動物は、すでに機能分化した細胞は、別の機能の細胞に分化する能力をそなえていない。その機能を動物で人工的に発現させる技術が、iPS細胞などの研究で進んでいる。

【本のご紹介】

『陸上植物の形態と進化』長谷部光泰 裳華房 2020年

遺伝と化石、両方の研究の成果をまとめた最新テキスト。桑垣が植物進化を勉強するきっかけになった。くわしい植物系統図が載っていて、この章でつくった図はそれを簡略化したもの。

『シリーズ・遺伝子から探る生物進化 各巻』慶応義塾大学出版会 2016~2018年

遺伝による生物進化研究を具体的に紹介。植物をあつかった巻が多く、一般向けで分厚い本ではないので気軽に読めます。一人の著者が一冊を書いているので、くわしい研究内容がわかる。

『植物の化石 時空を旅する自然史』西田治文 東京大学出版会 2017年

化石による進化解明を網羅。化石から生きていたときの植物の様子を再現した図を、たくさん載せている。重要な研究分野であるにもかかわらず、予算縮小で研究者も減っていることを著者は嘆いている。動物では、恐竜人気で化石研究を希望する人は多いのに。

『特別展 植物 地球を支える仲間たち 公式ハンドブック』国府方吾郎、三村徹郎監 大阪自然史博物館 2022年

上記、長谷部氏や西山氏の本に載っているようなことを、立体模型などを使ってわかりやすく展示した展覧会が大阪でありました。そのときの図録です。展示には大勢の人が訪れていて、多くの人が知れば、植物進化も恐竜に劣らず関心を集めることがわかりました。

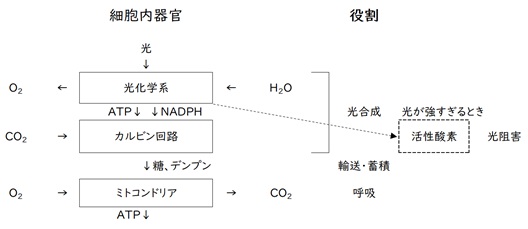

15-2 光合成

光合成とは、太陽光線のエネルギーをATPなどの物質の化学エネルギーに変換する「光化学反応」と、そのエネルギーで「糖」「タンパク質」「酸素」をつくる「カルビン回路」のところまでが光合成である。酵素とは、化学反応を手助けする物質で、自身は変化しない生物がそなえている物質のこと。光合成ということばで、光化学反応の部分だけを指すことがあるので注意が必要である。

- エネルギー源 太陽光線から主に「葉」で化学エネルギーに変換

- 材料 「葉」から二酸化炭素、「根」から水とミネラル

- 廃棄物 「葉」から酸素

葉では、気孔の開閉で、二酸化炭素の取り入れと、酸素と水蒸気の放散を調節する。根も水やミネラルの吸収を調節できる。しかし、葉や茎での光合成は日光の当たり具合で決まり、調節できない。このアンバランスを調整するのに、植物は苦労することになる。普通の解説では、「植物は巧みなしくみで調整しています」と予定調和的な説明をする。このほうが説明としてはわかりやすいが、経済システムとの対比が目的なので、進化が試行錯誤であることを強調したい。

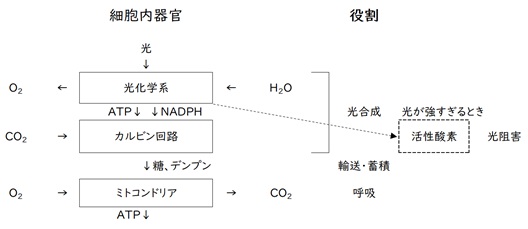

図15-5 C3光合成と呼吸

図15-5に、光合成のおおよそのしくみを示した。この基本形を「C

3光合成」という。初めの生成物が、炭素が3つの「3-ホスホグリセリン酸」であるので、C

3光合成という。「呼吸」は光合成の範囲外で、光合成でつくった糖やデンプンを酸素と結合させることで分解する逆の反応である。これは動物と同じく、酸素を吸収して、二酸化炭素を排出する。図には、光が過剰で意図せず有害な活性酸素が発生する「光阻害」も書き加えた。これが植物の苦労する点である。図のATPはエネルギーを蓄え運ぶことができる物質、NADPHは電子を与える力「還元力」をそなえた物質である。

【続きは上記のPDFでお読み下さい】

市民科学研究室の活動は皆様からのご支援で成り立っています。『市民研通信』の記事論文の執筆や発行も同様です。もしこの記事や論文を興味深いと感じていただけるのであれば、ぜひ以下のサイトからワンコイン(100円)でのカンパをお願いします。小さな力が集まって世の中を変えていく確かな力となる―そんな営みの一歩だと思っていただければありがたいです。

図15-1 生物進化と植物の位置づけ

図15-1 生物進化と植物の位置づけ

図15-3 陸上植物の位置付け

図15-3 陸上植物の位置付け 図15-4 イチョウとマツ d)植物を選んだ理由 生物の中で経済現象と対比するのに植物を選んだ理由は、定住(環境適応)、生産活動(光合成)、細胞の分化全能性をそなえていたことである。定住することで周囲の環境への適用が必要になるが、自らの形態を短い時間で変えることで対処する。植物は、遺伝子を変えることなく、形態を変えることができる。動物は移動することで適応するので、自らの形態はあまり変化しない。形態変化は、経済社会のしくみの柔軟な変更や変化に対応している。 定住を支えているのは光合成である。植物は、光合成のおかげで、太陽光と、水、二酸化炭素、ミネラルなどの無機成分だけで生ていける。植物の生産活動は、人間社会の生産活動とのアナロジーが考えられる。光合成に必要な太陽光が得られる時間と、二酸化炭素が得られる時間が一致しているとは限らない。それを調整するために、何も生産しないアイドリング運転のような「光呼吸」や、効率を犠牲にする「CAM光合成」などのしくみを発達させた。経済社会の需要不足や失業対策のために、生産力を増やすだけの対策では対応できないことと類似性がある。 植物は、光合成を維持するなどの目的のために、形態を柔軟に変化させる。それを支えるのが、どの細胞も環境次第で様々な役割の細胞に変化する能力「細胞の分化全能性」である。動物は、すでに機能分化した細胞は、別の機能の細胞に分化する能力をそなえていない。その機能を動物で人工的に発現させる技術が、iPS細胞などの研究で進んでいる。

図15-4 イチョウとマツ d)植物を選んだ理由 生物の中で経済現象と対比するのに植物を選んだ理由は、定住(環境適応)、生産活動(光合成)、細胞の分化全能性をそなえていたことである。定住することで周囲の環境への適用が必要になるが、自らの形態を短い時間で変えることで対処する。植物は、遺伝子を変えることなく、形態を変えることができる。動物は移動することで適応するので、自らの形態はあまり変化しない。形態変化は、経済社会のしくみの柔軟な変更や変化に対応している。 定住を支えているのは光合成である。植物は、光合成のおかげで、太陽光と、水、二酸化炭素、ミネラルなどの無機成分だけで生ていける。植物の生産活動は、人間社会の生産活動とのアナロジーが考えられる。光合成に必要な太陽光が得られる時間と、二酸化炭素が得られる時間が一致しているとは限らない。それを調整するために、何も生産しないアイドリング運転のような「光呼吸」や、効率を犠牲にする「CAM光合成」などのしくみを発達させた。経済社会の需要不足や失業対策のために、生産力を増やすだけの対策では対応できないことと類似性がある。 植物は、光合成を維持するなどの目的のために、形態を柔軟に変化させる。それを支えるのが、どの細胞も環境次第で様々な役割の細胞に変化する能力「細胞の分化全能性」である。動物は、すでに機能分化した細胞は、別の機能の細胞に分化する能力をそなえていない。その機能を動物で人工的に発現させる技術が、iPS細胞などの研究で進んでいる。